久し振りの好天、またまた吉井の里山巡り。今日の狙いは甘楽・幕岩突破口に

ロープを取り付ける事、甘楽・天引と吉井・大判地を結んでいるが地形図には

記載の無い峠道を探す事、それに3/9に急逝された「やまのまち桐生」の主宰者で

あつた川俣さんの為に幕岩の上で爺イ一人の慰霊祭をする事。

予め購入してあつた9ミリロープ20mをザックに入れて71号線で東谷砂防ダム。

既に先客の駐車があるが多分釣り人。ここの触れ込みはヘラ鮒やヒメ鱒だが

実態はブルーギルやブラックバスなどの外来魚が幅を利かせているとの噂。

ダム湖は風も無く湖面には漣もたつていない。

静かな湖畔から約300m西進して何時もの木工所裏。積まれた機材を避けて北の杉林の

急登に入る(10.11)。

登路は荒れた窪、こんな石積み7-8ヶも越えていく。

やがて窪の幅が狭まると遥か前方に東西尾根の鞍部が見えてくる。

其の辺りから左斜面に現れる踏み跡に乗って直登、やがてこんな目印テープに

迎えられて稜線着(10.49)。ここは既に甘楽・吉井の境界尾根。

ほんの僅か東へ向かい、このマークで小ピークに着くと二股分岐、左折して

北への尾根に乗る。

右折の尾根も綺麗でこんなボトルも置いてあるが今日は用なし。

荒れ尾根を北進すると突然季節にそぐわない常緑の木立ちの道。実も赤く

なりつつある。

やがて前面に幕岩が現れた。何時見ても人を寄せ付けない感じ。

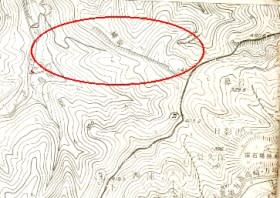

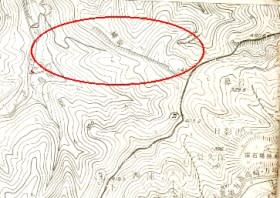

吉井の1/10000地形図ではこの様に描かれ幅は推定400m。

勿論、幕岩に正面からは登れない。今進んでいる南北の境界尾根が幕岩からの

東西尾根の垂れと交差する線が爺イの狙い目。でも、いざ下に着くと難物だ。

推定標高差は約30m、だが1/3程までは雑木もあるので岩角を登れる。

ここの岩は脆くて掴んだだけでボロッと砕けるので時間を掛けて慎重に登る。

やっと尾根に着き取り敢えずロープを結んで下に投げておく(11.19)。

セットは帰路。

ここを右に行けば大きく迂回しながら朝日岳西コースに合流して南峰に行ける。

今日は左折して更なるピークを目指す。最初のピークには何も無く拍子抜け。

一旦下降して二番目ピークへ西進。今度のは岩の塊だ。

登りきるとここには境界杭が一つ。

北へも綺麗な稜線が延びており、時々見るピンクの紐の目印。多分、甘楽田口からの

林道へ出られると思われる。其の内、探訪してみよう。

一寸南に下がって岩のテラスから幕岩の一部を横から眺めるが、勿論艫岩には

及ばない。

西方と南方の山の景観が秀逸。

落ち葉の無い岩の上で川俣さんの慰霊祭。一口羊羹を位牌に見立てて蝋燭を点し

線香を手向けて急逝された事も知らず、告別式にも行けなかった事を謝る。

先週は雑事が多く余り皆さんのHPは見なかった。3/13日に「あにねこ」さんの

掲示板で訃報に接したが既に全ては終了した後だったのだ。

休憩の後、元の道を引き返しロープのセット。崖のようなところで長いロープを

引き回すのには苦労したが何とか完成、使ってくれる人が現れるのを祈るのみ。

一段落したので少し下がってこの二本杭の所で休憩・昼食。ここを西に下れば

鳥屋林道に出られる。

今度は峠道探し。先ほどの分岐ピークから境界尾根を西に向かう。

直ぐに最初の小ピーク、この境界尾根は大人しい稜線は皆無。絶えず

岩尾根と小ピークが現れるルート。

やがて大きな石柱のある分岐、右の方が綺麗だが境界尾根は直進の荒れた

岩尾根(13.00)。

間もなく漢数字入りの甘楽独特の境界杭 NO.519。以後、南に向かって

数字を増やしながら絶えることなく続く。

こんなトンガリピークを幾つも越えていくとやがて前面に巨大ピーク。

実はこれはピークではなく天引森林公園最高部の東屋のあるピークに

至る大コブ。その手前鞍部が峠の筈。まあ、峠なら鞍部とは言わないが。

やがて爺イが峠の筈と思っている鞍部着。右下1.5mに林道も見える。この林道を

西に進めば森林公園園地に到達できる。

何で峠かというと石宮があるからと言う単純な事。こんな境界尾根で鞍部に石宮とか

石仏があれば大抵の場合は峠だ。良い例が小柏峠の石仏二体。ここの石宮は五基、

山神という石碑付き(13.26)。

さていよいよ未知の峠道探索。踏み跡はしっかりしていて部分的に小崩落は

あるが通過には何の障害にもならない。周囲の杉林も間引きがされているから

営林用にも使われているらしい。

道は沢や稜線を無理なく伝いながら蛇行して行きあっという間に下に県道が見えた。

やがて県道着、位置は猟犬を多数飼育している「鹿鳴館本部」の100m東。

正面には矢張り土佐犬を数匹飼っている民家があり猛烈に吼えられた(13.43)。

近くのこんな石柱は少し上手の神社の祭礼のとき、穴に棒を通して提灯を下げる物。

ここからは約1kの県道下りでダム湖脇の駐車場所へ。湖畔では数人がルアーを

振っている長閑な風景、だがここではフライ禁止との看板があるのに。

爺イも駐車場所から暫く見物していたが全く釣れる気配はなかった(14.12)。

今度の好天には甘楽の峠を回ろうかな。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

ロープを取り付ける事、甘楽・天引と吉井・大判地を結んでいるが地形図には

記載の無い峠道を探す事、それに3/9に急逝された「やまのまち桐生」の主宰者で

あつた川俣さんの為に幕岩の上で爺イ一人の慰霊祭をする事。

予め購入してあつた9ミリロープ20mをザックに入れて71号線で東谷砂防ダム。

既に先客の駐車があるが多分釣り人。ここの触れ込みはヘラ鮒やヒメ鱒だが

実態はブルーギルやブラックバスなどの外来魚が幅を利かせているとの噂。

ダム湖は風も無く湖面には漣もたつていない。

静かな湖畔から約300m西進して何時もの木工所裏。積まれた機材を避けて北の杉林の

急登に入る(10.11)。

登路は荒れた窪、こんな石積み7-8ヶも越えていく。

やがて窪の幅が狭まると遥か前方に東西尾根の鞍部が見えてくる。

其の辺りから左斜面に現れる踏み跡に乗って直登、やがてこんな目印テープに

迎えられて稜線着(10.49)。ここは既に甘楽・吉井の境界尾根。

ほんの僅か東へ向かい、このマークで小ピークに着くと二股分岐、左折して

北への尾根に乗る。

右折の尾根も綺麗でこんなボトルも置いてあるが今日は用なし。

荒れ尾根を北進すると突然季節にそぐわない常緑の木立ちの道。実も赤く

なりつつある。

やがて前面に幕岩が現れた。何時見ても人を寄せ付けない感じ。

吉井の1/10000地形図ではこの様に描かれ幅は推定400m。

勿論、幕岩に正面からは登れない。今進んでいる南北の境界尾根が幕岩からの

東西尾根の垂れと交差する線が爺イの狙い目。でも、いざ下に着くと難物だ。

推定標高差は約30m、だが1/3程までは雑木もあるので岩角を登れる。

ここの岩は脆くて掴んだだけでボロッと砕けるので時間を掛けて慎重に登る。

やっと尾根に着き取り敢えずロープを結んで下に投げておく(11.19)。

セットは帰路。

ここを右に行けば大きく迂回しながら朝日岳西コースに合流して南峰に行ける。

今日は左折して更なるピークを目指す。最初のピークには何も無く拍子抜け。

一旦下降して二番目ピークへ西進。今度のは岩の塊だ。

登りきるとここには境界杭が一つ。

北へも綺麗な稜線が延びており、時々見るピンクの紐の目印。多分、甘楽田口からの

林道へ出られると思われる。其の内、探訪してみよう。

一寸南に下がって岩のテラスから幕岩の一部を横から眺めるが、勿論艫岩には

及ばない。

西方と南方の山の景観が秀逸。

落ち葉の無い岩の上で川俣さんの慰霊祭。一口羊羹を位牌に見立てて蝋燭を点し

線香を手向けて急逝された事も知らず、告別式にも行けなかった事を謝る。

先週は雑事が多く余り皆さんのHPは見なかった。3/13日に「あにねこ」さんの

掲示板で訃報に接したが既に全ては終了した後だったのだ。

休憩の後、元の道を引き返しロープのセット。崖のようなところで長いロープを

引き回すのには苦労したが何とか完成、使ってくれる人が現れるのを祈るのみ。

一段落したので少し下がってこの二本杭の所で休憩・昼食。ここを西に下れば

鳥屋林道に出られる。

今度は峠道探し。先ほどの分岐ピークから境界尾根を西に向かう。

直ぐに最初の小ピーク、この境界尾根は大人しい稜線は皆無。絶えず

岩尾根と小ピークが現れるルート。

やがて大きな石柱のある分岐、右の方が綺麗だが境界尾根は直進の荒れた

岩尾根(13.00)。

間もなく漢数字入りの甘楽独特の境界杭 NO.519。以後、南に向かって

数字を増やしながら絶えることなく続く。

こんなトンガリピークを幾つも越えていくとやがて前面に巨大ピーク。

実はこれはピークではなく天引森林公園最高部の東屋のあるピークに

至る大コブ。その手前鞍部が峠の筈。まあ、峠なら鞍部とは言わないが。

やがて爺イが峠の筈と思っている鞍部着。右下1.5mに林道も見える。この林道を

西に進めば森林公園園地に到達できる。

何で峠かというと石宮があるからと言う単純な事。こんな境界尾根で鞍部に石宮とか

石仏があれば大抵の場合は峠だ。良い例が小柏峠の石仏二体。ここの石宮は五基、

山神という石碑付き(13.26)。

さていよいよ未知の峠道探索。踏み跡はしっかりしていて部分的に小崩落は

あるが通過には何の障害にもならない。周囲の杉林も間引きがされているから

営林用にも使われているらしい。

道は沢や稜線を無理なく伝いながら蛇行して行きあっという間に下に県道が見えた。

やがて県道着、位置は猟犬を多数飼育している「鹿鳴館本部」の100m東。

正面には矢張り土佐犬を数匹飼っている民家があり猛烈に吼えられた(13.43)。

近くのこんな石柱は少し上手の神社の祭礼のとき、穴に棒を通して提灯を下げる物。

ここからは約1kの県道下りでダム湖脇の駐車場所へ。湖畔では数人がルアーを

振っている長閑な風景、だがここではフライ禁止との看板があるのに。

爺イも駐車場所から暫く見物していたが全く釣れる気配はなかった(14.12)。

今度の好天には甘楽の峠を回ろうかな。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

なのに、やまの町桐生が更新されないのは、本当に寂しいですが。

朝日岳周辺の山は里山とはいえ、なかなか険しくて興味を引かれます。

昔の地図で、南北の稜線上に実線があるのは車道でしょうか?

現在は痕跡もなさそうな感じですね。

先日は色々と状況説明を戴き感謝申し上げます。

朝日岳周辺の甘楽・吉井境は等高線が

縦横に押し合いへし合い状態なので

標高が低い割には手応えがあり渡り歩きが面白いところです。

朝日西側の実線は古い林道か作業道跡です。

入り口から100M程は採石場専用線と

共用なので舗装ですが其の先は沢なのか?林道なのか?判らないような所。

沢沿いのため、南牧がやられた一昨年の台風被害が影響して露岩と倒木の道跡。

但し、先日の確認では実線の南端まで

は確かに1.5M幅の痕跡が認められます。

ありがとうございました。

早速幕岩に取り付けられた麻ロープ使わせていただきました。ありがとうございました。序に掴みやすいように瘤もつけときました。

さて八束山へ行った俺は西隣の山が気になるし南に岩も散見される。本来なら水沢山に行く筈だがここは東谷から林道を登って小梨峠からぐるっと回って最後にメインエベントに行ってみるかと計画を立て杉の伐採された後に何故かコナラの苗木が伐採後に植えられているけれどもそのままほっとけばいつか二次林のきれいな雑木林になるのになと思いつつ行政の無駄遣いに納得いかない風で懐かしの小梨峠に着いて一休み後久々の稜線歩きを楽しみます。尾根上に散見された獣のウンチをみるとりんごの皮や銀杏の実があってたぶん狸か狐のもんだろうと思われますが里は近いし彼らの行動半径も推察できます。今日の最高地点699.5mから北進し時折幕岩が見えて右下には大判地の集落の屋根がスグ下に見えます。途中から天引森林公園から伸びてきている遊歩道も朽ちた状態でやがて東屋が見えると一休み。東屋には北東の方向が開けた状態で整備された当時は良く見えたんだろうが、今は雑木も伸びてきて見ずらい。遊歩道はここまでで急な下りを降りると峠跡の大判地側に三基程の石基が苔むした状態で眠っていた。小さな峠だが里に降りるよりも山越えした方が近いのは大判地と下鳥屋の集落の人達だな。標高が低くなったのかアオキや茶の常緑樹が目立つようになりその頃には眼前に幕岩が現れた。岩の基部を右にヘつりながら小さなガリーをよじ登るここが一番緊張した場所で相方のハル犬を抱っこして枝を掴みながら岩の上に出て右に進路をとると多胡美人に出た。ここが朝日岳か。ナルホドナ。そこから小梨峠から歩いた尾根を眺めこの先の北峰に行ってみるとそこが天引城跡だった。下りをどっちにするか迷ったが戻って幕岩尾根を降りることにした。裏山のお墓が見えると今回の山旅も終わるのだった。

里山でありながら山深さも味わえたディープな山歩きでした。

読んでいる内に呆気にとられました。

これは爺イの二日分強の路程でしたから。そう云えばやまいたちサンは某大学山岳部出身でケタ外れの脚力を持っていると、桐生地区のハイカーに聞いた事があります。ハル犬も流石ですね。

ロープの握りコブ済みませんでした。

20mだったので付けるのが面倒だったのですが少しはお役に立ったでしょうか?

幕岩東から多胡美人に回る人は稀ですがあの区域は冬場の2/15までは猪狩の追い込み場なので日曜祭日は狩猟者に

追い払われる曰く付き。

爺イは前回、石基のある小さな峠から

南へ行き県道に下りました。車をダム湖に置いてあつたから。

あの辺の里山は山が浅いので尾根伝いに多数のコースがとれる面白ハイクルートなので気に入っています。