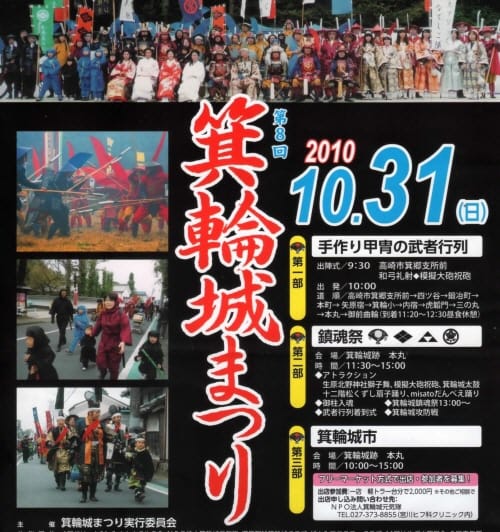

今にも降り出しそうな雲行きを気にしながら箕郷へ祭り見物。

定刻前、既に箕郷支所前には去年より多い各団体が勢ぞろい。

お馴染みの甲冑愛好会k氏。頼義時代からの甲斐源氏の名跡、

加藤駿河守の末裔とか。

出陣式に際して恒例の「和弓礼射」、競技用よりも的を大きくして

あるとは云え、見事な腕前。箕郷町弓道愛好会。

手製(小板橋稲平氏作)の大砲が轟音を発すると

エイエイオーの勝鬨をあいずに出発。

この大砲は寄居町の花火師たちが全てを仕切り、行列に帯同し

特に攻防戦では大活躍する。

行列先頭の「頼政太鼓」は去年の仕様よりかなり改良されていたし

祭りの要所で大活躍。

休憩地点の箕輪小までの沿道は大勢の観客。例によって鉄砲隊が

模擬発射のサービス。

休憩所での鉄砲隊との交歓。

武者姿は男性のみとは限らない。女性陣も中々に似合う女武者振り。

若様姿の子供たちは疲れたのか? ややご機嫌斜め。

北条氏の寄居鉢形城代表団は纏まり良く記念撮影。

戦国時代には上州軍と北条軍は幾度も戦火を交えているので

敵対関係と感ずるが箕輪城は北条氏康四男の鉢形城主・氏邦と

深い関係がある。

箕輪落城は1566年、それ以後は武田の拠点として甘利・真田・浅利・

内藤氏が城代。1582年2月、勝頼が天目山で滅ぶと直ぐに

氏邦が乗り込むが織田が上野の抑えに滝川一益を据えたので

一時撤退、その直後の6月、今度は信長が光秀に討たれ、一益は

神流合戦で時間を稼いで伊勢に遁走。再び氏邦が箕輪に入ったが

1590年の秀吉の小田原・北条攻めに際して鉢形で抵抗するも

前田などの北陸軍に降伏、北条氏滅亡後は利長の口添えで

助命されて金沢で余生を送った。

だから、寄居側としては鉢形城の氏邦は箕輪城主でもあると云う事で

祭りに参画する。

小休止の後、行列は「大手虎韜(コトウ)門口」で祝砲と鬨の声。

最後尾の井伊直政隊の女性が絶え間なく法螺貝を吹いている。

プロではなく趣味でやっている方。

隊列は大手口から雨でぬかった山道をゆるゆると登る。

着いたのは「三の丸」、

土橋を回って「二の丸」を経て「本丸」に

本会場には観客席や演台も設置されて準備万端が整っている。

設営隊は昨日の雨の中、ずぶ濡れになりながら天候回復を願って

活動したらしい。

既にアトラクションは始まっており、その中から幾つか。

生原北野神社・舞保存会の獅子舞は解説付き。長い物語が踊に

込められている。

子供たちの演ずる「十二階松葉くづし扇子踊り」は見事。

その他、恒例の鉢形城三鱗会の居合据物切りなど。

僅かに霧雨の気配の中、13時から祭りが始まる。演壇のお歴々の

長々とした挨拶の中で一際目立ったのがゲストの小渕優子議員。

やや早口ではあるがその弁舌は上背のある押し出しと共に流石で

文句なしに他を圧倒する。

御嶽講社と宮司による鎮魂祭。

やがて「着到式」。長野勢大将「長野業盛」が城主・業政に対して

武田の侵攻に備える上野軍の着陣を告げる。

伝令が走りこみ、武田軍の接近を報告、業政が出陣を指令。

大砲が乱射され、

もうもうたる硝煙の中、両軍の第一回戦。

「藤井豊後守と武田勝頼の一騎打ち」。これは実際の話だ。

永禄九年の箕輪攻めは勝頼の初陣、血気にはやった勝頼が新曲輪

から突出、藤井と組討になってあわや首を取られそうになった時、

原加賀守に救われたとされる。信玄は「聊爾者りょうじ者」と

言って大将たる者の軽はずみを厳しく叱責したとか。

長野16槍の一人とされる藤井は槍で戦う。

二回戦の後、今度は上泉伊勢守と真田信綱の一騎打ち。上泉は

後の剣聖、信綱は真田幸隆の嫡男、1575年の長篠の戦いで戦死。

左に一寸写っているのは疋田文五郎と真田昌輝の一騎打ち。

疋田は上泉の高弟、後に秀吉に見出されて秀次の剣術指南役、

更には大阪城内に入り秀頼の師範。1605年没。

昌輝は幸隆次男で信綱の弟、下に昌幸がいる。長篠で戦死。

第三回戦で武田は本丸北の堀に撤退、中央で長野軍が勝鬨。

去年の合戦は対北条だつたから、一騎打ちは勝頼の所は「舛田

丹波介、信綱のところは猪俣能登守だつた。

雨にも降られず14.30頃に終了。帰りかけたら拡声器で撮影会と

アナウンスしていたが寒くもなったので退散。

次ページに続く

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

定刻前、既に箕郷支所前には去年より多い各団体が勢ぞろい。

お馴染みの甲冑愛好会k氏。頼義時代からの甲斐源氏の名跡、

加藤駿河守の末裔とか。

出陣式に際して恒例の「和弓礼射」、競技用よりも的を大きくして

あるとは云え、見事な腕前。箕郷町弓道愛好会。

手製(小板橋稲平氏作)の大砲が轟音を発すると

エイエイオーの勝鬨をあいずに出発。

この大砲は寄居町の花火師たちが全てを仕切り、行列に帯同し

特に攻防戦では大活躍する。

行列先頭の「頼政太鼓」は去年の仕様よりかなり改良されていたし

祭りの要所で大活躍。

休憩地点の箕輪小までの沿道は大勢の観客。例によって鉄砲隊が

模擬発射のサービス。

休憩所での鉄砲隊との交歓。

武者姿は男性のみとは限らない。女性陣も中々に似合う女武者振り。

若様姿の子供たちは疲れたのか? ややご機嫌斜め。

北条氏の寄居鉢形城代表団は纏まり良く記念撮影。

戦国時代には上州軍と北条軍は幾度も戦火を交えているので

敵対関係と感ずるが箕輪城は北条氏康四男の鉢形城主・氏邦と

深い関係がある。

箕輪落城は1566年、それ以後は武田の拠点として甘利・真田・浅利・

内藤氏が城代。1582年2月、勝頼が天目山で滅ぶと直ぐに

氏邦が乗り込むが織田が上野の抑えに滝川一益を据えたので

一時撤退、その直後の6月、今度は信長が光秀に討たれ、一益は

神流合戦で時間を稼いで伊勢に遁走。再び氏邦が箕輪に入ったが

1590年の秀吉の小田原・北条攻めに際して鉢形で抵抗するも

前田などの北陸軍に降伏、北条氏滅亡後は利長の口添えで

助命されて金沢で余生を送った。

だから、寄居側としては鉢形城の氏邦は箕輪城主でもあると云う事で

祭りに参画する。

小休止の後、行列は「大手虎韜(コトウ)門口」で祝砲と鬨の声。

最後尾の井伊直政隊の女性が絶え間なく法螺貝を吹いている。

プロではなく趣味でやっている方。

隊列は大手口から雨でぬかった山道をゆるゆると登る。

着いたのは「三の丸」、

土橋を回って「二の丸」を経て「本丸」に

本会場には観客席や演台も設置されて準備万端が整っている。

設営隊は昨日の雨の中、ずぶ濡れになりながら天候回復を願って

活動したらしい。

既にアトラクションは始まっており、その中から幾つか。

生原北野神社・舞保存会の獅子舞は解説付き。長い物語が踊に

込められている。

子供たちの演ずる「十二階松葉くづし扇子踊り」は見事。

その他、恒例の鉢形城三鱗会の居合据物切りなど。

僅かに霧雨の気配の中、13時から祭りが始まる。演壇のお歴々の

長々とした挨拶の中で一際目立ったのがゲストの小渕優子議員。

やや早口ではあるがその弁舌は上背のある押し出しと共に流石で

文句なしに他を圧倒する。

御嶽講社と宮司による鎮魂祭。

やがて「着到式」。長野勢大将「長野業盛」が城主・業政に対して

武田の侵攻に備える上野軍の着陣を告げる。

伝令が走りこみ、武田軍の接近を報告、業政が出陣を指令。

大砲が乱射され、

もうもうたる硝煙の中、両軍の第一回戦。

「藤井豊後守と武田勝頼の一騎打ち」。これは実際の話だ。

永禄九年の箕輪攻めは勝頼の初陣、血気にはやった勝頼が新曲輪

から突出、藤井と組討になってあわや首を取られそうになった時、

原加賀守に救われたとされる。信玄は「聊爾者りょうじ者」と

言って大将たる者の軽はずみを厳しく叱責したとか。

長野16槍の一人とされる藤井は槍で戦う。

二回戦の後、今度は上泉伊勢守と真田信綱の一騎打ち。上泉は

後の剣聖、信綱は真田幸隆の嫡男、1575年の長篠の戦いで戦死。

左に一寸写っているのは疋田文五郎と真田昌輝の一騎打ち。

疋田は上泉の高弟、後に秀吉に見出されて秀次の剣術指南役、

更には大阪城内に入り秀頼の師範。1605年没。

昌輝は幸隆次男で信綱の弟、下に昌幸がいる。長篠で戦死。

第三回戦で武田は本丸北の堀に撤退、中央で長野軍が勝鬨。

去年の合戦は対北条だつたから、一騎打ちは勝頼の所は「舛田

丹波介、信綱のところは猪俣能登守だつた。

雨にも降られず14.30頃に終了。帰りかけたら拡声器で撮影会と

アナウンスしていたが寒くもなったので退散。

次ページに続く

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます