さぬき市地方は寒気の影響で概ね曇り、雨や雪の降っている所があった。気温は2.9度から9.8度、湿度は88%から58%、風は3mから6mの西北西の風が少しばかり冷たかった。明日の15日は、高気圧に覆われて晴れる見込みらしい。

冷たい小雨の降る中、恒例の火曜日は前山活性化センターへの出勤である。これは県営前山ダム湖である。その湖畔に、この建物が建っている。

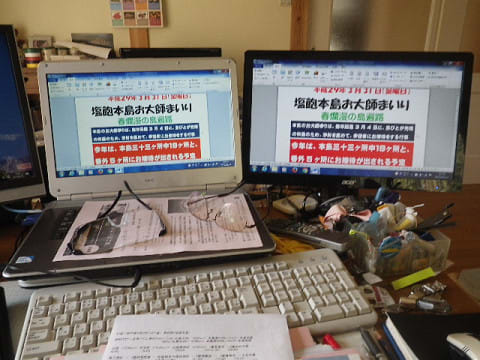

「パソコンのできる人、いませんかぁ・・」というので、手を上げたら、毎週毎週、ここに通うことになって、あっという間の二年間が過ぎた。パソコン作業だけだと思っていたら、ホームページも作りたい、研究資料も作りたい・・と、どっぷりと、引き込まれてしまった二年間。今年の四月からは三年目に入る。

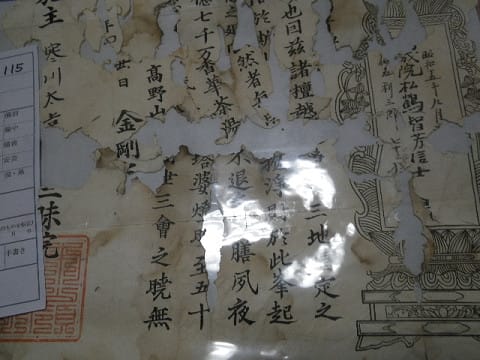

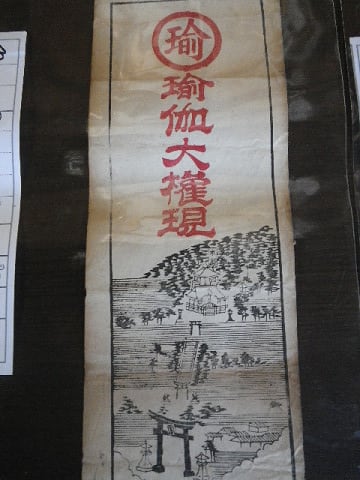

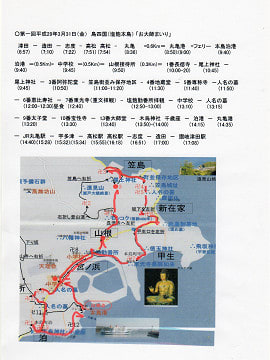

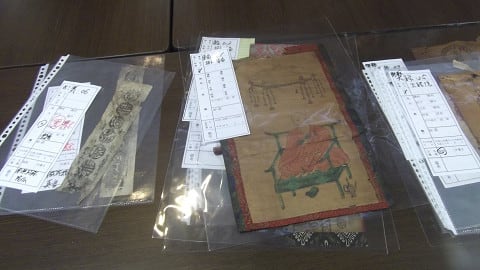

屋根裏につり下げられていた汚い俵の中には多種多様な紙くずが押し込まれていて、主要な「納め札」の調査は終わって、今は、その他の紙くずの整理の最終段階。展示できるものと、それ以外に分類中。

だから、メンバーもぐんと減って、今日は男性3人、女性2人になった。私のお仕事は、ほぼ、ない。単に、ホームページ用の資料の確認と打ち合わせくらいなもの。

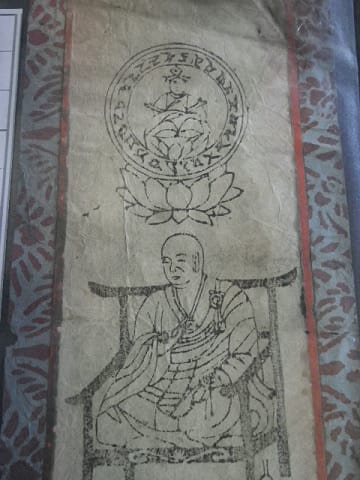

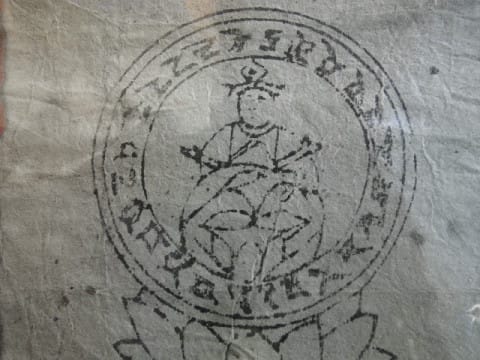

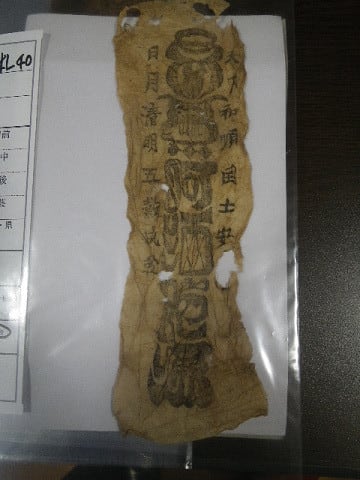

これは何かとよくよく見れば、「熊野三山」の護符で、八咫烏(やたがらす)だという。カラスで何かの字を書いてあるんだろうか・・・。

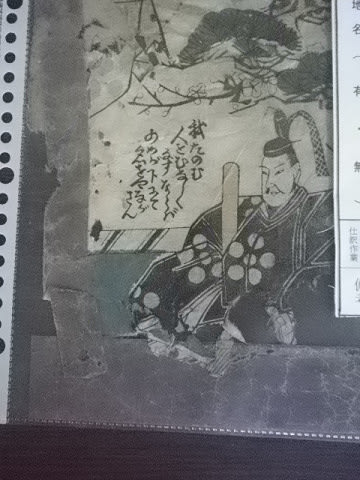

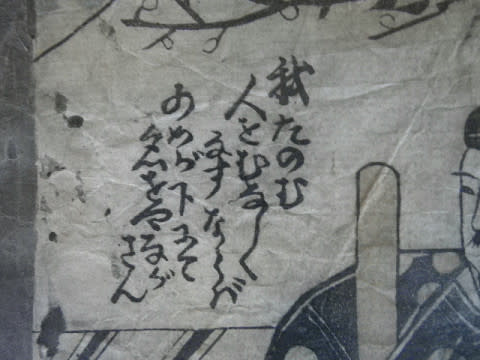

私は日曜日に見た、この句碑が気になって仕方がない。「春風や 人あるかぎり いろは歌」と刻まれている。長尾寺と「いろは歌」の関係を聞いてみたが、誰も知らないという。

現地に行こう、現物にさわろう・・・ということで、冷たい風のながれる中、87番札所長尾寺にやってきた。長尾寺の住職は9代宥意阿闍梨という近郷まれな高僧であった。宥意は静御前とその母磯野母子の上品さとなにか哀愁のある巡礼姿に気をうばわれて、庫裡に招いて悩みを尋ねた。

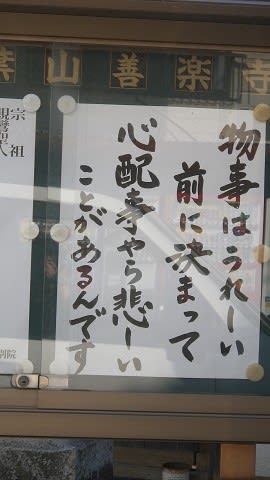

事情を聞いた宥意が二人に諭したのは「いままでの出来事をすべて忘れて、いまから新しい人生の道をたどるのが最良」と語り、更に"いろは歌※3"を示して仏教的な無常観を解説した。 母子は虚心坦懐な気持ちになり得度剃髪を懇願した。と、この看板に書いてあるではないか。※3 いろは歌は、作者不明の七五調四句の手習い歌の一つである(空海の作は誤り)。仏教信奉者は無常偈の意味があると説明している。

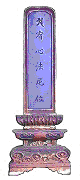

得度して静は〔宥心尼〕、磯野禅師は〔磯野禅尼〕と名乗るようになった。 剃髪した髪は本堂の近くに葬り石を重ねた。いまも護摩堂の前に〈静御前剃髪塚〉があり、凝灰岩の五輪塔のようなものが残っている。これが、長尾寺に安置されている「宥心法尼」、俗名「静」の位牌である。

1191年11月20日 磯野禅尼が長尾寺でお参りを済ませ、薬師庵へ帰る途中、井戸川(鴨部川)のほとりで老衰と寒さもため倒れ、命を落とした。 69才であった。

井戸川橋畔に磯野禅尼の墓があったが、1937年の県道改修工事のとき現在地に移転された。墓石の前に花崗岩の自然石で〈磯野禅尼之碑〉と刻まれた石碑が建っている。

この小さな石碑が磯野のお墓である。家に戻って、養成講座の資料を開いてみると、そのくだりは、ちゃんと資料の中に印刷をされていた。

今日の掲示板はこれ。「占いに 迷い一層 深くなり」というもの。新年を迎えて、神社仏閣のお参りや 今年の運勢を見るために占ってもらう人が多かった。占いはこの「迷」があるから占いに走るという。一般的な迷いのほとんどが、お金や病気、仕事のこと、愛または欲かも知れない。迷いの「迷」は、「米」の八方に引かれた線が方向を表し、しんにゅうの「辶」は走るという意味で、行き先や方向がが分からず、とにかく四方八方に走り回ことを差していることらしい。私もそうだったけれど、お酒を呑む人が その店で満足せずに、次の店に、また、次の店に行くように、占いも、次から次へと「占いのはしご」をするものらしい。おみくじが気に入らないと言って、次から次とおみくじを引く人が居るようなもの。でも結果は、ご自分の中にすでに決めていることがあり、自分に納得できることを求めているからなのかも知れない。

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。