さぬき市地方は、気圧の谷や寒気の影響で昼過ぎまで曇っていたが、その後は高気圧に覆われて、概ね晴れていた。気温は10.7度から16.0度、湿度は82%から62%、風は5mから2mの西の風が少しばかり。明日の13日は、高気圧に覆われて、晴れる見込みらしい。

花散らしの雨だと、あれこれ言うていたが、桜の花も簡単には散らない。自分の役目が終わるまでは散らないのだそうだ。でも、この桜の花の役目ってなんだろう。果実をつける訳でも実をつける訳でもないのに。

迷犬ごんざれすの散歩の途中で、わらびを採った。最近はワラビばかりが食卓に並ぶ。

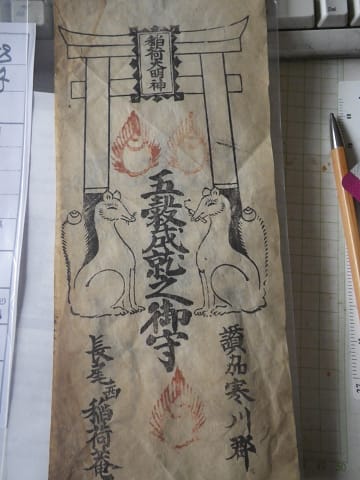

この、「愛宕山大権現守護所」というお札をカブトの前立てにつけた武将がいたと書いた。

仙台藩の重臣、「片桐小十郎景綱」だった。

これを作ってみた。なかなかに下手だ。どんくさい。

目が見えにくいし、手が震えて、うまくハサミやナイフが使えない。展示用には、作り直す必要がありそうだ。

この「由加大権現」も複雑そう。奈良時代(733年)に行基がこの山に阿弥陀如来と薬師如来の二尊を「瑜伽大権現」(ゆがだいごんげん)として祀り、寺社を建てた。瑜伽大権現は、日本三大権現の一つとして数えられた。元は神仏習合の施設であったが、明治の神仏分離の法難にあい、前述の神社の場所だけを由加神社とし、分離。後に各地に分社が建立されたため、由加神社を由加神社本宮と称するようになった。第二次世界大戦後の国家神道解体に伴って、宗教法人としては形式的に分離したままで神職も配置していたが、事実上蓮台寺により一体的に運営され、僧侶が本殿で祈祷を行うなど明治以前の形態に復していた・・・と複雑。今は、神社とお寺が並んでいて反目し合っているらしい。

これがわからない。「長日護摩供之トク」 本願 成就院」とあるが、高野山のどこからしい。金峯山寺かもしれないが、成就院がわからない。

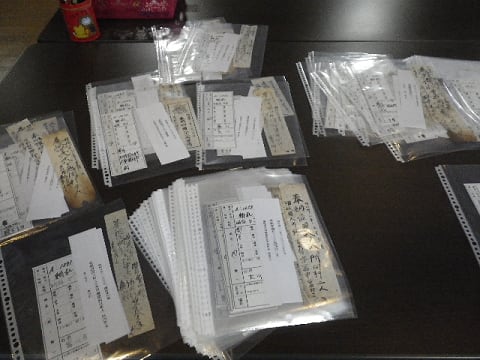

その袋の中に、こんなお札が入っていた。またしても「祇園社」である。わからん・・。

さて、今日は第二水曜日ということで、民児協の定例会。今月は当番ということで、会場準備とかお茶の準備。終われば片付け・・・。

なにせ、頭がお役所だから、人事異動があったようで、見慣れない人が挨拶にやってきていた。

行事予定やら決算報告やらであたふたと終わった。

今日の掲示板はこれ。「親切が過ぎると怨まれます 親しすぎると疎まれます」という、荒了寛さんのカレンダーから。親切が過ぎるとおせっかいにもなるし、親しすぎるとなれなれしいと思うようにもなってくる。そのかねあいが難しいところ。遠く成らず、近くならず・・・という距離感も必要なのかも。

じゅあぁ、また、明日、会えたらいいね。