さぬき市地方は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、雨の降っている所があった。気温は17.7度から22.2度、湿度は82%から69%、風は2mから4mの東南東の風が吹き荒れていた。明日の17日は、気圧の谷や湿った空気の影響で朝まで雨が降り、雷を伴う所がある見込みらしい。

昨日、広い善通寺さんや弥谷寺(いやだにじ)さんの石段・階段を歩き回ったせいか、身体が軽いと思えたので、それはいいことだと、朝の散歩に出たが、さすがに足に痛みを覚えるようになった。昨日の疲れが残っていたのだろうか。

でも、歩き続けていると、だんだんと慣れてきたのか足の痛みも気にならなくなってきた。

これが、私が子どもの頃の「砕石(われいし)ダム」であった。このダムを見ながら学校に通ったものだった。今からすれば砂防ダムみたいなものだが、当時はとても大きなダムだと思い込んでいたものだった。

この大川ダムの階段は109段とも117段とも記憶しているが、数えている間に忘れてしまって正確な数は覚えてはいない。

これが恒例の「大川ダム一巡コース」で、今日は1時間半で歩いてきた。普通は写真を撮りながらだったり、ワラビを摘みながらだったりで2時間コースだった。

109段の階段を昇りきって堰堤上に昇ってきた。

こうした管理道路を通って水源の方向に向かって歩いて行く。普通車が通れるほどの道幅でコンクリート舗装がしてある。

ところが、危険防止のために「車両通行止め」にしたことから草が伸び、竹が倒れたり、土砂崩れがあったりで、歩くのにも苦労する箇所が何カ所かあった。

ここの水位も、先日の台風騒ぎのおかげで復調してきた。

ここのダムの管理事務所前に、「ダムカードあります」という張り紙がある。普段は気にも留めていなかったのだが、今日は、その「ダムカード」というものをいただいてきた。無料でいただけるものらしい。ただ、多くの場合、管理事務所のインターホンや入り口のブザーを鳴らして管理人さんから手渡しで受け取るものらしい。

裏には、ダムデータが記載してある。そこには、「調査・建設中は、ダムサイトの地名で「砕石(われいし)ダムと呼称していましたが・・・云々」と書いてある。私らは、先に「砕石ダム」があったので、その上流だから「大川ダム」と呼ぶ・・・ということを聞かされていたのだけれど。ま、新しいダムを作ったのに、それが砕けて石になるような名前はふさわしくないと言えば言えなくもないのだけれど。でも、私たちの自治会は「砕石(われいし)自治会、そのまんまである。

その後は、私のホームページやら

おへんろつかさの会のホームページの更新作業をやっていた。イベントが終わるたんびに、「終了」マークを追加していくのである。

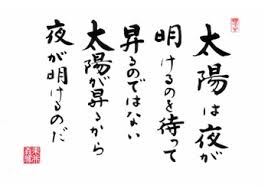

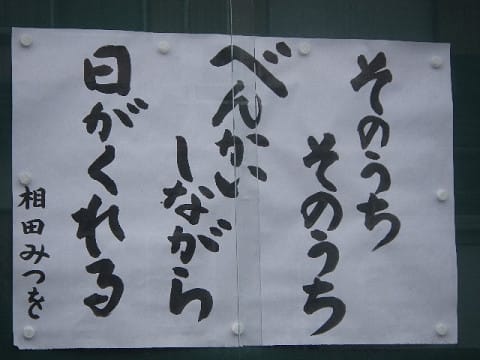

今日の掲示板はこれ。「皆と違うと不安 皆と同じと不満」というもの。これまた、どこの誰の言葉か不詳。子どもの頃、幼稚園や小学校なんかで、皆と違う服装の子がいるといじめられた。皆と違う行動を取ると嗤われた。とくに左利きの子がいるといじめたりからかったりした。だから、皆と同じようなことをしたのだけれど、それって、とても退屈で、ほら、こんなことができるんよ~と自慢したいのにできなくて不満・・・。

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。

。

。