■ 国指定史跡 水殿瓦窯跡

名 称:水殿瓦窯跡(すいでんかわらかまあと)

種 別:瓦窯

形 態:平窯

時 期:鎌倉時代

指 定:国指定史跡(名称:水殿瓦窯跡 昭和6年(1958)11月26日指定)

所在地:埼玉県東児玉郡美里町沼上428-1

水殿瓦窯跡は埼玉県県の北西部、上武(じょうぶ)山地から連続する丘陵に囲まれた本庄台地の西南部に位置する

沼上地区にある鎌倉時代の窯跡で、現在までに4基の瓦窯跡が確認されています。ここから発見された瓦は文治

5年(1189)に源頼朝が建立した鎌倉市二階堂永福寺跡から発見された瓦と似ており、この瓦窯跡で焼かれた屋

根瓦(厚手の瓦で斜め格子の叩き目の中に「大」と読める文字のある平瓦や剣頭門の軒平瓦)が寛元・宝治年間

(1243~1249)に実施した永福寺の大改修の際に使用されたものと考えられています。

畑に囲まれた場所に水殿瓦窯跡はあり、覆屋で保護されています。

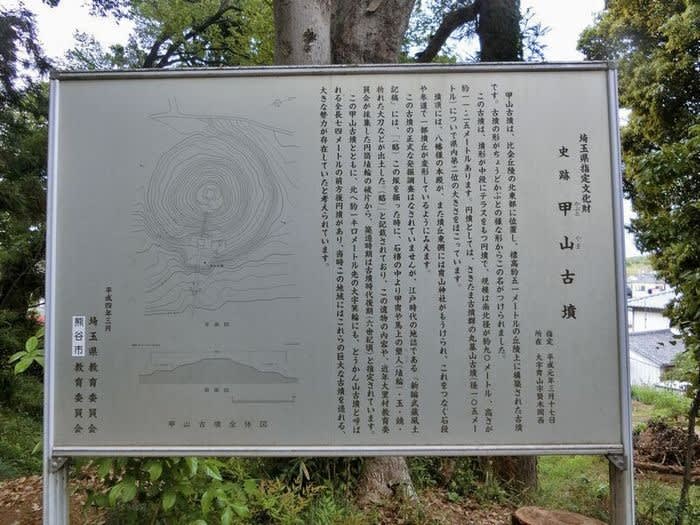

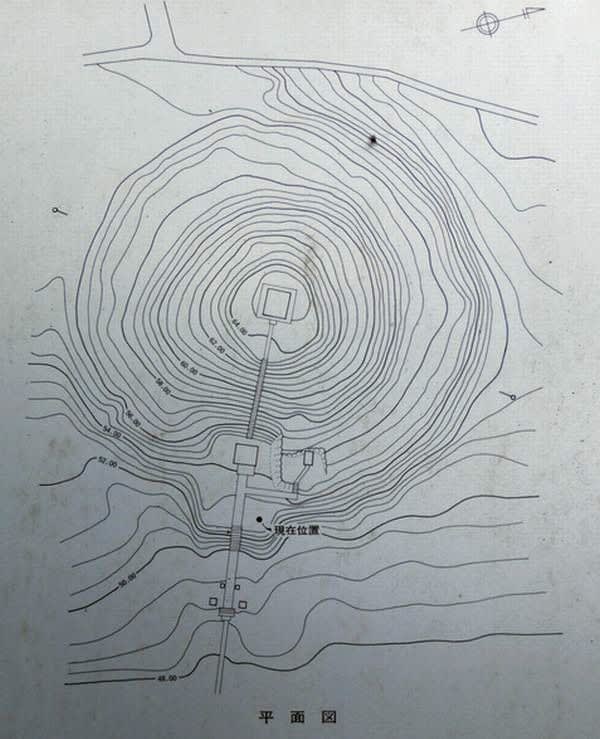

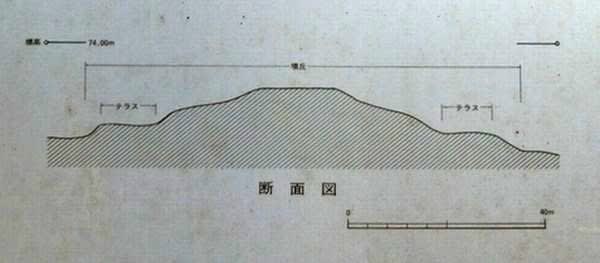

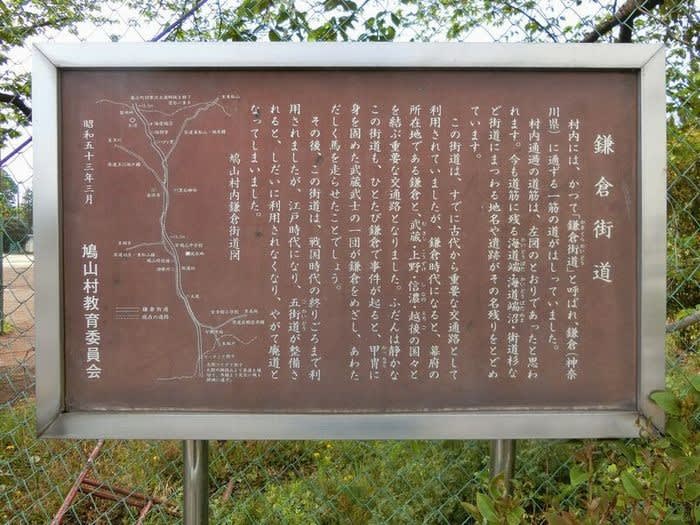

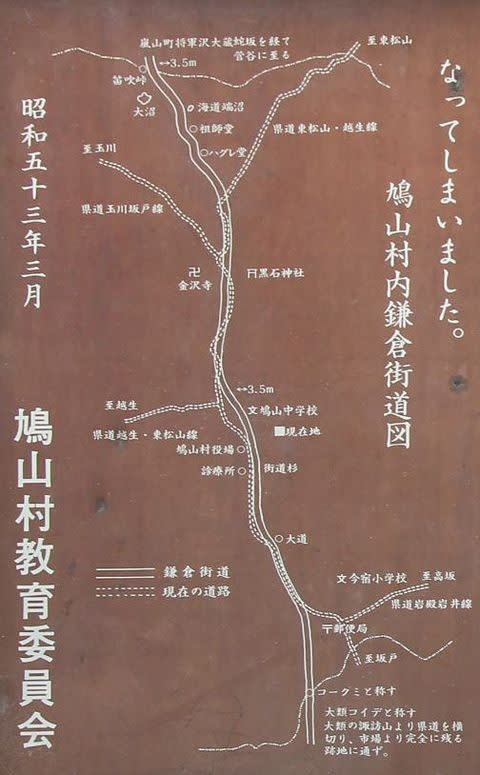

『水殿瓦窯跡』説明板

水殿瓦窯跡

国指定史跡(昭和8年12月26日)

この窯は鎌倉時代のもので、この付近の粘土を使い、ここで瓦を焼いたものです。

この窯跡から斜格子文様の平瓦や剣頭文の軒平瓦が発見されています。

窯の長さは3.3mで函窯と焚場からできていて、函窯は、巾1.1m、奥行1.15m、深さは前壁で1.2m、後壁1.15mで

す。底に四条の縦溝と三本の畔があります。溝は前方の焚場に通じ、火気を呼ぶようにつくられています。奥壁

の上部から24cm、下方に約6cm角の穴一個があり、煙出しとなっています。

平成元年に確認調査が行われ、この窯の東側に、並行して更にもう三基の窯が発見されています。

美里町教育委員会

石碑

末尾に昭和八年三月の文字が読めますが、碑文の判読は難しい状態になっています。国史跡の指定を記念して建

立されたようで、水殿瓦窯跡発掘の経緯などが記されているようです。

『史蹟 水殿窯阯』と刻まれている石標 ※この標柱には「瓦」の文字は入っていません

瓦葺きの立派な覆屋です。瓦を焼いていた窯跡を覆うのですから瓦を使って当然・・・とは言いません

覆屋の中を覗いてみたらこの通りコンクリートでしっかり固められていました。

発掘したまま野晒しにしておくわけにはいきません。調査後の遺跡は埋め戻して保存するのが常識のようです。

覆屋の窓ガラスに発掘時の写真等が貼られていましたが、ガラスの内側ですので、反射してうまい具合には写真

が撮れません。

散策日:令和元年(2019)5月11日(土)

名 称:水殿瓦窯跡(すいでんかわらかまあと)

種 別:瓦窯

形 態:平窯

時 期:鎌倉時代

指 定:国指定史跡(名称:水殿瓦窯跡 昭和6年(1958)11月26日指定)

所在地:埼玉県東児玉郡美里町沼上428-1

水殿瓦窯跡は埼玉県県の北西部、上武(じょうぶ)山地から連続する丘陵に囲まれた本庄台地の西南部に位置する

沼上地区にある鎌倉時代の窯跡で、現在までに4基の瓦窯跡が確認されています。ここから発見された瓦は文治

5年(1189)に源頼朝が建立した鎌倉市二階堂永福寺跡から発見された瓦と似ており、この瓦窯跡で焼かれた屋

根瓦(厚手の瓦で斜め格子の叩き目の中に「大」と読める文字のある平瓦や剣頭門の軒平瓦)が寛元・宝治年間

(1243~1249)に実施した永福寺の大改修の際に使用されたものと考えられています。

畑に囲まれた場所に水殿瓦窯跡はあり、覆屋で保護されています。

『水殿瓦窯跡』説明板

水殿瓦窯跡

国指定史跡(昭和8年12月26日)

この窯は鎌倉時代のもので、この付近の粘土を使い、ここで瓦を焼いたものです。

この窯跡から斜格子文様の平瓦や剣頭文の軒平瓦が発見されています。

窯の長さは3.3mで函窯と焚場からできていて、函窯は、巾1.1m、奥行1.15m、深さは前壁で1.2m、後壁1.15mで

す。底に四条の縦溝と三本の畔があります。溝は前方の焚場に通じ、火気を呼ぶようにつくられています。奥壁

の上部から24cm、下方に約6cm角の穴一個があり、煙出しとなっています。

平成元年に確認調査が行われ、この窯の東側に、並行して更にもう三基の窯が発見されています。

美里町教育委員会

石碑

末尾に昭和八年三月の文字が読めますが、碑文の判読は難しい状態になっています。国史跡の指定を記念して建

立されたようで、水殿瓦窯跡発掘の経緯などが記されているようです。

『史蹟 水殿窯阯』と刻まれている石標 ※この標柱には「瓦」の文字は入っていません

瓦葺きの立派な覆屋です。瓦を焼いていた窯跡を覆うのですから瓦を使って当然・・・とは言いません

覆屋の中を覗いてみたらこの通りコンクリートでしっかり固められていました。

発掘したまま野晒しにしておくわけにはいきません。調査後の遺跡は埋め戻して保存するのが常識のようです。

覆屋の窓ガラスに発掘時の写真等が貼られていましたが、ガラスの内側ですので、反射してうまい具合には写真

が撮れません。

散策日:令和元年(2019)5月11日(土)