JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

白河駅発行 東京山手線内ゆき 乗車券・急行券一葉券

昭和58年10月に東北本線白河駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券と急行券の一葉券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

着駅の下にある「1回限り 2日間有効」の文言は、どちらかというと乗車券より急行券に対する表記であったと思われます。

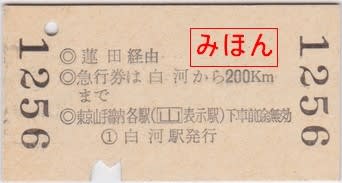

裏面です。

上から「経由」表記・急行券の内容(ここでは白河から200kmまで)・東京山手線内下車前途無効の注意書きとなっています。

当時の東北本線は、既に平行して東北新幹線が開業しておりましたが、まだ新幹線は大宮までしか暫定開業しておらず、しかも、白河駅は新幹線に乗るために1駅となりの新白河駅まで行かねばならず、さらには東京まで行く為には大宮駅で2回目の乗換を余儀なくされるだけでなく、料金的にも格段に高い新幹線よりも在来線急行列車の人気は維持されていたと考えられます。当時はまだ電車急行の「まつしま」「あづま」「あぶくま」「ばんだい」や、夜行急行の「八甲田」「津軽」などの列車が健在でした。

このようにまだ様々な急行列車が運転されていた時代、東京山手線内ゆきのような需要の多い主要区間については、乗車券と急行券を各1枚づつ発行するより、乗車券と急行券がまとめられたほうが発券や精算に掛かる業務の省力化を図ることができる観点から、一葉券が設備されていたものとわれます。

西武鉄道 武蔵関駅発行40円区間ゆき片道地図式乗車券

昭和39年6月に、西武鉄道新宿線武蔵関駅で発行された、40円区間ゆきの片道乗車券です。

緑色せいぶてつどう自社地紋のB型大人専用地図式券で、井口印刷で調製されたものと思われます。

地図式券はすべての着駅が一目でわかるので重宝します。この券は新宿線では高田馬場・西武新宿・東村山・所沢の各駅、西武園線の西武園、拝島線では青梅橋(現・東大和市)、多摩湖線では多摩湖(現・西武遊園地)、国分寺線では小平学園(現在廃駅)・国分寺と広い範囲の着駅となっており、特に、高田馬場・西武新宿・所沢の各駅は需要が多い駅ですので、この口座は比較的売上枚数の多いものであったと推測されます。

趣味的にも、駅名が改称されてしまった多摩湖駅や青梅橋駅をはじめとして、今では一橋大学駅(廃駅)と統合されて一つにまとめられてしまって廃駅となってしまった小平学園駅の記載があり、興味の尽きない券です。

裏面です。右上にある「〇28」という循環番号がで、発行枚数が多いことが想像できます。

多摩湖駅と青梅橋駅は昭和54年に西武遊園地駅と東大和市駅にそれぞれ改称され、一橋大学駅と小平学園駅は、昭和41年6月に多摩湖線の輸送力増強のために両駅のほぼ中間地点に一橋学園駅として統合のうえ開業しています。

メトロコマース ロッカーご利用証明書

平成30年1月に発行された、東京メトロ荻窪駅構内にある(コイン)ロッカーの利用証明書です。

PASMOやSuicaなどの交通系ICカードを使用することができるタイプのロッカーで、桃色の汎用地紋の感熱ロール紙が使用されています。

このようなタイプのロッカーは従来型のように100円玉を入れてカギを閉めて抜き取るのではなく、現金投入もしくはICカードをかざして施錠し、施錠時に発行される御紹介の「ご利用証明書」を受け取ります。

開けるときは施錠した時のICカードをかざすか、現金の場合には若干記載内容が異なりますが、「ご利用証明書」に記載の暗証番号を入力して開錠します。つまり、従来型の金属製の鍵はなく、この証明書が事実上の「鍵」となります。

メトロコマース社コインロッカー

現金利用の際のご利用証明書につきましては、上記メトロコマース社のホームページをご覧ください。

このロッカーを運営しているメトロコマースという会社は昭和30年代に「銀座地下鉄興業株式会社」という名称で設立された会社組織で、営団地下鉄(現・東京メトロ)の駅構内売店・コインロッカーなどの運営や、乗車券類の販売や駅業務などを受託し、主要駅の定期券うりばや、案内業務をはじめとする駅業務全般も受託しているようです。

関ケ原駅発行 柏原/垂井・新垂井ゆき乗車券 ~その3

あと1回垂井線関連の記事にお付き合いください。

前回および前々回エントリーの記事で関ケ原駅で発行された、柏原/垂井・新垂井ゆきの片道乗車券 を御紹介いたしました。

これが御紹介の券です。

昭和59年当時の垂井線部分の路線図です。日本交通公社発行の時刻表から引用しています。

前回エントリーのなかで、「新垂井駅から大阪方面に行く場合には列車の本数が半減されてしまっているので本数が少なく」、「関ケ原駅以西から新垂井駅に行く場合には、新垂井駅には上り普通列車が停車しないため、列車で行くことが不可能」と申しあげました。

しかし、国鉄にはすべての駅間を列車で結ぶという使命がありますから、この問題をクリアにしなければなりません。

当時の国鉄の「旅客営業取扱基準規程」に、このことに対応する規程が設けられていました。

(新垂井駅発着の場合の区間外乗車の取扱いの特例)

第150条 次の各号に掲げる乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の

末尾かつこ内の駅で途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、

当該各号に図示する区間について乗車の取扱いをすることができる。

(1)関ケ原以遠(柏原方面)の各駅発新垂井駅着の乗車券

大垣経由関ケ原・新垂井間(垂井駅又は大垣駅)

(2)新垂井駅発大垣以遠(荒尾、東大垣又は穂積方面)の各駅着の乗車券

関ケ原経由新垂井・大垣間(関ケ原駅又は垂井駅)

当時の国鉄は、このような救済措置を規程に盛り込み、同駅特有の事情による旅客側の不利に対して対応していたようです。上記(1)により、今回ご紹介の乗車券で新垂井駅まで乗車する場合、遠回りになりますが大垣駅まで迂回して旅行することができることになるわけです。

添付致しました図は、昭和59年に国鉄が発行した旅客営業取扱基準規程から引用させていただいております。

いままで3回に亘り、関ケ原駅で発行された、柏原/垂井・新垂井ゆき片道乗車券についてエントリーさせていただきました。今回でこのネタは終了させていただこうと思います。

おつきあいありがとうございました。

関ケ原駅発行 柏原/垂井・新垂井ゆき乗車券 ~その2

前回エントリーで東海道本線関ケ原駅で発行された、柏原、垂井・新垂井ゆき片道乗車券を御紹介いたしました。

現行の時刻表などの路線図で東海道本線の大垣~関ケ原間を見ると、線路が二股に分かれてまた合流する形になっており、海側を走るルートの途中に、この券の東京方面の着駅である垂井駅が存在することが確認できますが、もう一つの着駅である新垂井駅という駅は確認できません。

新垂井駅は二股に分かれた山側を走るルートの途中に存在した駅でしたが、国鉄末期の昭和61年11月のダイヤ改正時に廃止となり、現在の鉄道路線図には掲載されていません。しかし、駅が廃止された現在でも、新垂井駅跡には東海道本線のレールが敷かれ、定期列車が運転されています。

新垂井駅廃止前の昭和59年に日本交通公社で発行された時刻表の、巻頭の路線図の当該区間部分を引用しました。海側に垂井駅が、そして山側に新垂井駅があることが分かります。

山側ルートは垂井駅を経由せずに関ヶ原まで行くルートで、現在は下りの特急列車と貨物列車しか走らない単線の「別線」のような区間になっています。定期普通列車は走っていません。

一方、海側区間である垂井駅経由の複線の「本線」にはすべての上り列車と、下り普通列車が運転されています。

山側の「別線」は戦時中に急勾配緩和策として建設されたルートで、新垂井駅が営業していた頃の同区間は、上り列車はすべて垂井駅を経由する海側の「本線」で運転されましたので新垂井駅には停車しませんでしたが、下り定期普通列車だけは途中の南荒尾信号場で海側「本線」と山側「別線」の双方に分けられていましたので、垂井駅だけではなく、新垂井駅に停車する列車もありました。下りの特急列車や貨物列車は海側「本線」に入ることなく新垂井駅経由の山側「別線」に入ります。

この山側「別線」は、本当は別線という支線的な存在ではなく、運転取扱上正式な「東海道下り本線」なのです。海側「本線」である垂井駅を通るルートは「東海道上り本線」と、「東海道下り本線」であるように見える「垂井線(通称)」という線になります。

垂井駅を通らない方の下りの山側「別線」が支線だと誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、東海道本線の上下線が海側と山側に離れた区間にあり、海側の「東海道上り本線」に並行して、「垂井線」という別の支線があると言ったほうが正しく、「垂井線」は東海道本線の支線という位置付けになっています。

新垂井駅が営業していた末期の垂井線は1日数本の下り定期普通列車しか運転されていませんでした。下りの特急列車と貨物列車は山側の「東海道下り本線」を走りますし、定期普通列車を含む上り列車はすべて海側の「東海道上り本線」で運転されますので、「垂井線」には上り列車が1本も存在しないことになっていました。

戦時中、山側に新垂井駅経由の「東海道下り本線」が開業すると、これまで「東海道下り本線」であった旧下り線は撤去され、垂井駅は上り列車のみの停車となり、駅利用者は上り東京方面に向かう際には垂井駅を、下り大阪方面に向かう際には新垂井駅と使い分ける必要が生じるようになったようです。両駅の距離は約3km程です。

しかし、それでは不便だということで、戦後になって垂井経由の海側の下り線が復活されましたが、新垂井駅は存続したため、国鉄バスによる駅間連絡便があったものの、下り列車を利用して垂井駅もしくは新垂井駅に向かう旅客は街中に位置する便利な垂井駅を通る列車に集中し、また、大阪方面に向かう利用者は、列車の時間に合わせて海側の垂井駅か山側の新垂井駅を使い分ける必要が新たに生じてきてしまいます。

そうなると下り列車しか来ない街の外れにある新垂井駅より、街中にある垂井駅の方が便利だということになり、次第に垂井駅経由の列車の方が多くなっていったようです。そして、昭和61年11月のダイヤ改正時、新垂井駅は廃止されてしまっています。

国鉄が発行した同区間の東海道本線の駅一覧には、新垂井駅は別記されており、あくまでも別扱いになっているようです。

新垂井駅は近隣の駅とは別扱いになっており、東海道本線の大垣~関ケ原間の別線(通称・垂井線)として記載されています。

新垂井駅の備考欄には「(下り列車による旅客及び手荷物に限る。)」という注意書きがあります。

(同駅は「〇客=貨物の取扱いをしない駅」であったので、貨物についての記載はありません。)

この区間は上り線が右側の山線を、下り線が左側の海線と逆になっているので、頭の中がこんがらがってしまうような内容です。

もしかすると、こんがらがったままのおかしな文章になってしまっているかもしれません。その時はご容赦を。

ところで、新垂井駅から大阪方面に行く場合および関ケ原駅以西から新垂井駅に行く場合ですが、大阪方面に行く場合には列車の本数が半減されてしまっているので本数が少なく、関ケ原駅以西から新垂井駅に行く場合には、新垂井駅には上り普通列車が停車しないため、列車で行くことが不可能になります。

しかし、国鉄にはすべての駅間を列車で結ぶという使命がありますから、この問題をクリアにしなければなりません。

次回のエントリーで、この問題の解決策について御紹介したいと思います。

関ケ原駅発行 柏原/垂井・新垂井ゆき乗車券 ~その1

昭和51年6月に東海道本線関ケ原駅で発行された、柏原、垂井・新垂井ゆき片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型矢印式大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

着駅の「柏原」という駅は国鉄(現・JR)には複数ありますが、東海道本線にある「かしわばら」駅です。他に、現在はJR西日本管轄となっている関西本線の「かしわら」駅と、同じくJR西日本管轄となっている福知山線の「かいばら」駅がありますが、読み方は違っても、漢字で書けば「柏原」駅です。

そのため、乗車券類には東海道本線のかしわばら駅を「(東)柏原」、関西本線のかしはら駅を「(関)柏原」、福知山線のかいばら駅を「(福)柏原」と線名表記することになっていますが、近距離乗車券や入場券等で混乱の恐れがないと認められる場合には表記を省略することができるため、この券には表記はありません。

ちなみに、近畿日本鉄道(近鉄)道明寺線にも同じ漢字の「かしわら」駅がありますが、こちらはもともと私鉄の駅ですので線名の表記は付けません。

ところで、この券にはまだまだ話題にできるネタがあります。柏原駅と反対側、東京方面の着駅である垂井駅および新垂井駅については、次回エントリーのテーマと致しましょう。

| 次ページ » |