JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

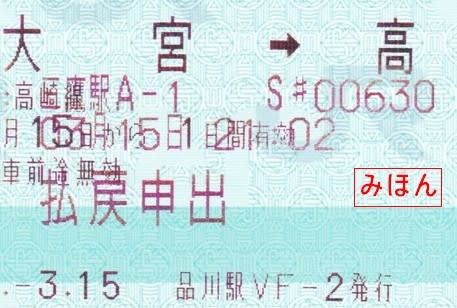

JR東日本 マルス券への払戻申出印字

GO TO トラベル事業の東京除外によって、払い戻しに係るキャンセル手数料の負担が問題になりましたが、今回御紹介致します券は、そのような払い戻しではございません。

2016(平成28)年3月にJR東日本東海道本線の品川駅で購入した、大宮から高崎までの乗車券ですが、新幹線のトラブルによる運休によって旅行を延期致しましたため、一旦払い戻しをした原乗車券になります。

旅行を延期した3月15日は日中別の用件を済ませていたため、帰宅途中の夜、JR東日本中央本線の三鷹駅の改札に払い戻しを申し出ました。既にみどりの窓口は時間外となって閉鎖されてしまっているため、改札にて払い戻しの申出証明を受け、後日改めて払い戻しをすることとなりました。

こういう時は良く払い戻しの申し出をした旨を証明するスタンプが捺されますが、係員氏は改札端末に券を挿入し、払い戻し申し出証明の処理がされました。

印字部分を拡大してみました。

上から「三鷹駅A-1」は端末機器の番号と思われ、「S#00630」は処理番号と思われます。

中段は申出時刻で、「03月15日 21:02」と印字されています。

そして下段には「払戻申出」と印字されます。

この時は列車の運休による旅行取り止めが払い戻し理由でしたので、無手数料での払い戻しとなりました。

拙ブログ2013年8月18日エントリーの「JR東日本 新幹線運休時の特急券払戻し ~その1」で御紹介の時も同じような理由でしたが、この時は改札端末を使用することはありませんでした。

改札端末を使用するよりも、ゴム印を捺す方が事務作業ははるかに速いですから、このような処理は「できることはできるけど・・・」という程度で、使用されることは稀なのかもしれません。

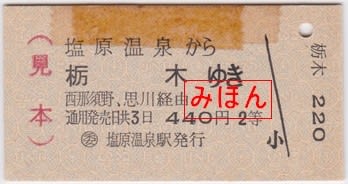

〇委 塩原温泉駅発行 栃木ゆき片道乗車券

前回エントリーで塩原温泉駅で発行された宇都宮ゆきの往復乗車券を御紹介いたしました。

国鉄自動車路線である塩原線では千本松・大網温泉・福渡温泉という観光地の最寄停留所で途中下車が可能となっていたようですが、拙ブログ2013年12月14日エントリーの「塩原温泉から東京山手線内ゆき 鉄道連絡片道乗車券」で御紹介いたしました券についても、福渡温泉・大網温泉・千本松の各停留所では途中下車が認められていたことが確認できますので、この取扱いは古くから存在していたものと思われます。

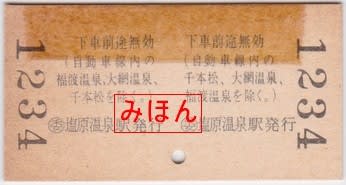

やはり見本券ですが、塩原温泉駅で発行された両毛線栃木ゆきの片道乗車券です。青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

乗車経路は、塩原温泉~(塩原線)~西那須野~(東北本線)~小山~(両毛線)~栃木というもので、鉄道営業キロ82.0km、自動車線営業キロ21.7kmの通算103.7kmとなり、鉄道線有効日数2日と自動車線加算1日の有効3日間となります。

こちらは2等級制度時代のもので、時代的に1960(昭和35)年7月1日の改定で2等級制となってから、1969(昭和44)年5月10日の改定でモノクラス制となった時期以前に作成されたものと思われます。

裏面を見ますと、やはり観光地最寄の停留所での途中下車扱いが存在しておりますが、この券の場合は塩釜温泉・福渡温泉・大網温泉・関屋宿となっており、該当する停留所が異なります。

国鉄末期では塩釜温泉(現・塩原塩釜)停留所と関谷宿駅が途中下車不可となり、代わりに千本松停留所が追加されています。

途中下車が不可となった理由は定かではありませんが、千本松停留所は近隣にある那須千本松牧場が1960年代中頃から体験型農業施設、飲食、農産物などの物販に力を入れた観光農場になっていった経緯がありますので、それによって観光地として追加されたものと思われます。

現在でも塩原線はジェイアールバス関東の路線として現存していますが、JR東日本の鉄道線との連絡乗車券の取扱いは無く、また、同社ホームページを見ても途中下車の取扱いについての案内はありませんので、この取扱いは終了しているものと思われます。

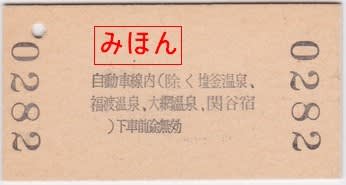

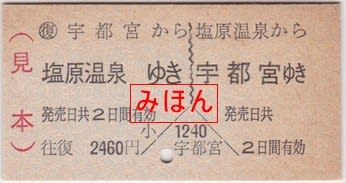

〇委 塩原温泉駅発行 宇都宮ゆき往復乗車券

見本券ですが、塩原線塩原温泉駅で発行された、宇都宮ゆきの往復乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

乗車経路の記載はありませんが、塩原温泉~(塩原線)~西那須野~(東北本線)~宇都宮という経路で、西那須野駅から宇都宮までは鉄道線という自動車線から鉄道線へ接続する乗車券になります。

塩原線は国鉄関東地方自動車局管内にある自動車線で、塩原温泉郷への観光輸送と、矢板市北部および西那須野町北西部の農村地域のローカル輸送が主体となっています。

運転業務は西那須野自動車営業所が管理しており、東北本線西那須野駅から三島農場~千本松~関谷宿~大網温泉(現・塩原大網)~福渡温泉(現・塩原福渡)~塩釜温泉(現・塩原塩釜)を経由して塩原温泉駅に至る営業キロは21.7kmの路線を本線とし、支線として矢板北線と日塩線が存在していました。

裏面です。自動車線と鉄道線を合算しても片道100km以下ですので下車前途無効となりますが、自動車線内の千本松・大網温泉・福渡温泉が途中下車が可能となっていたようです。

塩原温泉駅は塩原線の自動車駅で、現在でもジェイアールバス関東(JRバス関東)西那須野支店のバスターミナルとなっています。

かつては塩原営業所(国鉄時代は塩原支所)という営業所も併設され、塩原温泉の玄関口としての駅として、自動車線の他、鉄道や船舶を含む国鉄全線の乗車券類を発売可能なみどりの窓口を有する出札窓口があり、売店・喫茶コーナーもある駅でした。しかし、バス路線の一部廃止によってターミナル機能がなくなってしまい、平成10年代後半には窓口が廃止され、現在では「塩原温泉バスターミナル」として塩原線と那須塩原市営バスとの連絡ターミナルとなっています。

鶯谷駅発行 銀河51号急行券・指定席券

1985(昭和60)年7月に東北本線鶯谷駅で発行された、銀河51号の急行券と指定席券です。

若草色こくてつ地紋のD型準常備式券で、東京印刷場で調製されたものです。国鉄では座席指定券を若草色(みどり色)にしたことから、緑色の座席指定券を発売する窓口ということで「みどりの窓口」が誕生したという話があります。

準常備式は発売金額に応じて右側の断片を切り取って発売する様式で、東京から大阪までは営業キロが201km以上ありますので、当時の普通急行料金では最長の「201km以上」1700円のところで切られています。売上精算は残された断片で行い、発売金額の脇にある半角数字が売上精算の際に計上する売上額となります。

こちらは同様式の料金改定前の見本券となりますが、国鉄東京印刷場管内で2023番というパターン番号が付与された準常備式急行座席指定券「準急ザ」と呼ばれるものになります。売上精算時には右側の断片が駅に残り、売上の「証憑(しょうひょう)書類片」として審査に回されます。

急行「銀河」号は1949(昭和24)年9月15日、戦後初の特急「へいわ」号とともに誕生した東京~大阪間の夜行急行列車で、夜の東海道を走り続けてきた名列車です。

御紹介の券が発券された1985(昭和60)年当時、東海道本線のなかでも歴代最長寿急行列車であるとともに、単独列車の愛称としては最古の列車でありました。また、オール寝台車の急行列車は「銀河」号のみであり、いかにも東海道本線の「主」といった存在感がありました。

東京~大阪間の夜行バスがまだ発達していなかった当時、東阪間の夜行列車の需要はそこそこあり、夏休み期間中などの繁忙期には指定がなかなか取りにくく、臨時の「銀河」号が東京~大阪間や品川~大阪間で増発されていました。

御紹介の券の「銀河51号」は全席指定の座席車で運転されていましたため、急行券の他に寝台券ではなく、座席指定券が同時に発行されています。

JR東日本 目白駅発行乗車票

2019(平成31)年1月に、JR東日本山手線の目白駅で発行された乗車票です。

白色無地紋の周遊券サイズの軟券で、裏面への印刷は一切ありません。

この乗車票は「(乗車券購入・変更・払戻・Suica再発行乗車用)」というもので、首都圏の窓口出札業務が廃止された駅において、窓口のある近隣の駅まで無料で乗車できる「救済措置」用の乗車票になります。

改札口でみどりの窓口のある駅まで行きたい旨を申告して発券してもらいます。

目白駅では「近隣の窓口のある駅」は高田馬場駅か池袋駅になりますので、そのどちらの駅にするかを予め決めた上で発券されます。

大抵は改札スタンパーを捺印して発行日および発売(発行?)駅名を表示しますが、この券を発券した係員氏は日付をボールペンで記入し、駅名小印を捺印して発券しています。無料の乗車票ですので、なぜ「発行駅」名欄が「発売駅」となっているのかは不明です。また、右下に発行駅名が印刷されていますので、この欄の意味するところがハッキリしません。

発券に当たっては、目的駅を丸で囲み、そうでない駅を横線で消します。目的駅の一番下にはカッコがありますが、どうしても高田馬場駅か池袋駅では用を足すことができない正当な理由があるときに指定駅を記入する場所だそうで、通常は使用しません。また、高田馬場駅を通り越して新宿駅のみどりの窓口まで行ってしまうと、別途乗越区間である高田馬場駅~新宿駅間を支払わなければならないようです。

今回は有効な乗車券を提示して区間を変更したい旨を申告して交付を受けましたが、申告の言い方が悪かったのでしょうか、「変更」ではなく「払戻」の欄に丸印をしてあります。

そして「高田馬場の窓口で証明を受けてください」と言われて手渡されます。

高田馬場駅に到着すると、有人改札口で提示のうえ出場し、みどりの窓口へ向かいます。乗変の手続きが終わりますと、証明を受けるために乗車票を窓口に提出すると、原券の区間と券番が記入され、記入した日付と時刻を記入のうえ渡されます。

この取扱いは発駅からの往復乗車に対して適用されるようで、通りすがりで高田馬場の窓口に寄り、帰路のみの無料乗車の扱いはないとのことでした。

本来であれば帰路も乗車の上、目白駅に帰って来た時点で目白駅改札で引き渡しをするものですが、当日は天気の良い土曜日の午後であったため、帰路は電車に乗らず、昼食を済ませたうえで「Pokémon GO」をしながら歩いて帰ってきましたので、そのまま手元に残った次第です。

大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その4

拙ブログ2020年7月18日エントリーの「大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その1」および7月20日「大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その2」において、大井川鉄道の千頭駅で発行された急行券を御紹介いたしました。

手元に、御紹介したものよりも約10年ほど古い、昭和50年代の急行券がございましたので御紹介いたしたいと思います。

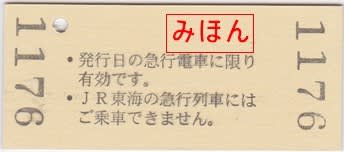

1976(昭和51)年7月に大井川鉄道千頭駅で発行された急行券です。桃色大井川鉄道自社地紋のB型大人・小児用券で、日本交通印刷調製券に切り替わる前のもので、印刷場は不明です。

最新様式の券を再掲致しますが、「千頭から40kmまで」という括りについては変化ありませんが、昭和50年代の券には列車指定欄があります。この券を購入した当時は列車指定はされていませんでしたので、かつて行われていたか、もしくは全く使用されていなかったかのどちらかになります。

裏面です。

「〇発行日の表記列車に限り有効です」という御案内文があることから、列車指定についての何かがあったものと推測されます。

最新様式の券のものと比べてみますと、「発行日の表記列車」が「発行日の急行電車」に変わり、「国鉄」が「JR東海」に変わったことが判ります。

この券は管理人が初めて大井川鉄道のSL急行に乗車した時の帰路に急行電車に乗車した際に購入したものです。当時の急行電車は富士身延鉄道出身のモハ306型という車両が、架線電圧の昇圧改造が機器の関係で困難であったことから当初より電装解除されてクハ扱いで使用されていた北陸鉄道出身のクハ6050型2両を牽引(モハ306型電車は非客扱い)している列車で、いかにも「ローカル私鉄の電車」という感じでした。

当時ハーフサイズのカメラで撮影した写真が残っていましたので御紹介いたしましょう。

これが旧富士身延鉄道のモハ306型電車です。この時すでに、かなり車体が傷んでいました。

相方の旧北陸鉄道クハ6050型電車です。北陸鉄道では新性能電車であったようですが、これが祟り、北陸鉄道の600Vから大井川鉄道の1500Vへの昇圧改造が機器の関係で困難であったことから、「クハ代用」として牽引されて走っていました。

こんな感じで運転されていました。撮影したところは金谷駅で、全面窓のところにスタフが引っ掛けられています。

モハの方にはヘッドマークがついていましたが、なぜかクハの方は付けられていませんでした。

| 次ページ » |