JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

弘南鉄道 弘南弘前から南弘前ゆき 片道乗車券

1987(昭和62)年9月に弘南鉄道弘南線の弘南弘前(現・弘前)駅で発行された、南弘前(東工業高前⇒現・弘前東高前)駅ゆきの片道乗車券です。

青色TTDてつどう地紋のB型一般式大人専用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

同社では昭和50年代頃までは御紹介のような大人専用券が多く使用されており、別に小児専用券も設備されていましたが、現在では社線内完結の乗車券は券売機券か千切り半硬券が主流になっており、硬券は殆ど見かけません。

御紹介の券は運賃が40円の時代に設備されたものですが、運賃変更印を捺印のうえ、発売されておりました。当時の運賃(発売額)は140円だったと記憶しておりますが、設備されてから3倍以上の額になっています。

ちなみに、弘南弘前駅が弘前駅に改称されたのはこの券が発売される1年半前の1986(昭和61)年4月であり、また、着駅である南弘前駅も弘南弘前駅と同じ日に東工業高前駅に改称され、さらに2005(平成17)年4月に駅名となっている弘前東工業高等学校の校名改称に伴って弘前東高前に改称されていますので、発着委双方の駅名が改称されても訂正されないまま発売されていたことになります。

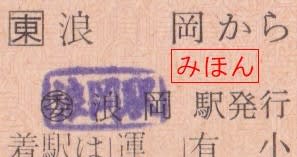

JR東日本 浪岡駅発行 弘前駅接続津軽尾上駅ゆき 片道連絡乗車券

1989(平成元)年2月にJR東日本奥羽本線浪岡駅で発行された、浪岡駅から弘前駅接続、弘南鉄道弘南線津軽尾上ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色JRE地紋のA型準常備大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

着駅は上から南弘前(東工業高前⇒現・弘前東高前)・新里・館田・津軽尾上の順になっており、津軽尾上駅がこの券の最遠駅区間になります。

東京印刷場では、準常備券の場合は着駅が3段から5段までのものはA型券で、6段以上のものがD型券とされており、御紹介の券は4段になりますのでA型券で調製されています。

御紹介の券はJR東日本から社線への連絡乗車券になっており、本来であれば接続駅である弘前駅を経由駅として「経由 弘前」と記載するのが通例ですが、この券は経由表記が漏れてしまっており、ぱっと見では連絡乗車券に見えません。

裏面です。裏面には券番の他、下車前途無効の文言があります。

発行駅の浪岡駅は、国鉄時代の1984(昭和59)年に業務委託駅化されましたが、民営化後の1988(昭和63)年にJR東日本の直営駅に戻されており、この券は業務委託駅時代の残券が使用されていると思われ、駅名小印で修正されておりますが、発行駅名は「◯委 浪岡駅」となっています。

西武鉄道 東吾野から270円区間ゆき 片道乗車券

1984(昭和59)年8月に西武鉄道池袋線の東吾野駅で発行された、同駅から270円区間ゆきの片道乗車券です。

若草色せいぶてつどう自社地紋のB型金額式大人専用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

同駅は西武鉄道全92駅のなかで、1日の平均乗降人員が88位と少ない部類の駅であり、池袋線の中でも武蔵横手駅に次いで低い駅になります。

恐らくこれが理由の一つかと思われますが、同駅も本年3月1日に駅員が非常駐の巡回駅になり、乗車券類の一切の発売が廃止されています。

西武鉄道 正丸から80円区間ゆき 片道乗車券

1983(昭和58)年2月に西武鉄道秩父線の正丸駅で発行された、正丸から80円区間ゆきの片道乗車券です。

若草色せいぶてつどう自社地紋のB型金額式大人専用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

同駅では当時、前回エントリーで御紹介いたしました硬券の普通入場券の他に硬券乗車券も通常発売しておりました。

前回エントリーで御紹介いたしましたように、同社では3月1日より秩父線3駅と池袋線2駅について営業体制の変更を行い、駅員の常駐を廃止し、管理駅駅員の巡回によって管理する、事実上の無人化を行ったうえで券売機についても撤去してしまったため、現在、同駅では乗車券類の発売は行われておりません。

同社ホームページ: file.jsp (seiburailway.jp)

西武鉄道 正丸駅発行 普通入場券

1989(平成元)年8月に西武鉄道秩父線の正丸駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

正丸駅は西武秩父線が開通した1969(昭和44)年10月に開業した駅で、同社にある全駅(92駅)中で最も乗降人員の少ない駅になります。

この券が発売されていた当時は券売機がなく、乗車券は窓口で購入するスタイルになっており、当時の西武鉄道には秩父線だけではなく、池袋線と新宿線を除いた支線区にはそのような駅が点在していました。

同駅は正丸峠の麓にあり、西武秩父方面に出発すると全長4,811mの正丸トンネルに入ります。このトンネルは近鉄大阪線の新青山トンネルが開通するまでは私鉄最長の山岳用トンネルで、単線トンネルですが、途中に正丸トンネル信号場という複線区間があり、列車の交換が行われています。

同社では、昨日の3月1日より、正丸駅と同じく秩父線の西吾野駅および芦ヶ久保駅、池袋線の武蔵横手駅と東吾野駅の5駅の駅員の常駐を止め、窓口や券売機を廃止し、乗車券類の発売を終了しています。ただし、完全に無人化されるという訳では無く、駅員は常駐しないものの、管理駅の駅員が定期的に巡回する体制になるということで、同社としては駅の無人化ではなく、「巡回駅化」と案内しています。

| 次ページ » |