アイヌ政策検討市民会議 2020/11/30版(日本語最終版)

北海道アイヌの声明

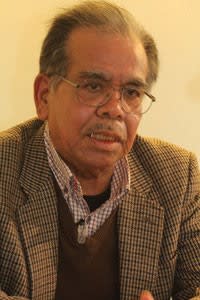

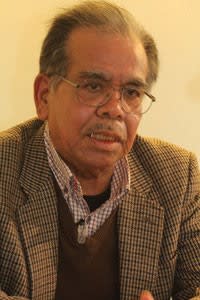

木村二三夫 平取アイヌ遺骨を考える会 共同代表

共同宣言:平取アイヌ遺骨を考える会、アイヌ(=ひと)の権利をめざす会、アイヌ政策検討市民会議、さっぽろ自由学校「遊」

イランカラプテ。私は木村二三夫、アイヌモシㇼ(北海道)、沙流川流域・平取で生まれ育ったアイヌです。きょうは発言の機会をいただき、ありがとうございます。

北海道は近年、観光産業への依存度を高めています。covid-19感染拡大防止のための旅行制限の長期化によって、零細な観光関連産業に従事する多くの同胞が、深刻な経済的影響を受けています。さらに、アイヌ民族の権利に関わる重大な局面を迎えているにもかかわらず、重要なアイヌ民族の課題に関する議論がコミュニティ内外で滞っています。

さて、アイヌ民族は、約150年前、南方から移住した日本人により、大地、人権、尊厳、文化、言語を奪われました。(植民地政策の中、)祖父母や父母たちは移住を強制され、あるいは意に反して同化を強いられました。国家による歴史的不正義を、私は決して許せません。

UNDRIP採択後の2008年、日本政府はようやくアイヌ民族を先住民族と認定しました。しかし、最近(2019年)採択されたアイヌ施策推進法には、UNDRIP(国連先住民族権利宣言)に規定された先住権は何一つ保障されていません。他方、日本人によるアイヌ差別はなお解消されず、サイバー空間でむしろ活性化しています。

人道に最も反する案件のひとつが、私が取り組む遺骨問題です。1880年代からおよそ100年間、日本の研究者たちは、各地のアイヌ墓地を暴くなどして2000体に近い遺骨を持ち去り続けました。日本政府はわずかな数の遺骨の返還を始めましたが、その効果は限定的です。なぜなら返還のほとんどは、アイヌ自身による訴訟の結果実現したもので、政府の返還に関するガイドラインでは祭祀継承者の申請手続きが大きな負担になっています。当事者である大学からは、そんな先人たちや私たちのコミュニティに対し、いかなる謝罪の言葉もありません。問いたいことは、加害者はだれ? 被害者はだれ?ということです。たとえ、返還が成し遂げられたとしても、私の怒りは収まりません。

さらなる問題は、返還されない遺骨が、白老にあるウポポイに建設された「慰霊施設」に集められていることです。政府はそこで「尊厳ある慰霊をする」といっていますが、有力な科学者たちは「施設に集めた遺骨を研究利用したい」と公言しています。これらの研究者や日本政府は、UNDRIP第12条を明らかに無視していますし、いかなるアイヌもこうした政府の政策を心から受け入れている者はいません。

昨年、もうひとつの事件が起きました。北海道政府は、紋別アイヌ協会の3名の会員が伝統的な文化行事にために鮭を採捕したことを「密漁」として、刑事告発しました。半年後に不起訴になりましたが、何度も警察の取り調べを受けた同協会会長の畠山敏エカシは、今年2月に脳梗塞で倒れ、現在も入院中です。畠山エカシが、健康なら、きょう、私の隣で一緒に証言をする予定でした。

この夏には、島の南東部にあるラポロアイヌネイションが、川サケ漁に関する集団的漁業権の確認を求めて、初めて司法に訴えました。

この状況は私たちが持つ歴史的権利の封殺で、日本はそれを依然として継続しようとしています。日本政府による深刻な人権侵害に関する私の事例報告が、国連が促進する先住民族の権利の前進に貢献することを、アイヌ民族として期待しています。イヤイライケレ。

Photo : Hirata Tsuyoshi

ダウンロード

Statement in English

Kimura Statement to 13th EMRIP 1102 Engl

PDFファイル 406.3 KB

ダウンロード

国際連合・人権高等弁務官事務所(OHCHR)が、2020年12月1日(日本時間午後5時〜)にオンラインで開催する「先住民族の権利に関する専門家機構 Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples(EMRIP)」第13回アジア・太平洋地区会合に合わせ、木村二三夫・平取アイヌ遺骨を考える会共同代表が同機構に提出/受理された声明文を掲載します。平取アイヌ遺骨を考える会のほか、「アイヌ(=ひと)の権利をめざす会」「アイヌ政策検討市民会議」「さっぽろ自由学校「遊」」が共同提出者に名前を連ねています。(2020/11/30)

13th session/ Regional meetings of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples / The impact of COVID-19 on the rights of indigenous peoples under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples / 国際連合・先住民族の権利に関する専門家機構第13回地区会合「コロナ禍が先住民族の権利にもたらしているもの」(英文)

https://ainupolicy.jimdofree.com/%E5%B8%82%E6%B0%91%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AE%E6%8F%90%E6%A1%88-%E5%A3%B0%E6%98%8E/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88emrip%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A3%B0%E6%98%8E/?fbclid=IwAR0nKxjOIBl034TKeSdZH-x8ZZLyjDT7RnVNF29HPTg8DYux6sjYwHcbkoM

北海道アイヌの声明

木村二三夫 平取アイヌ遺骨を考える会 共同代表

共同宣言:平取アイヌ遺骨を考える会、アイヌ(=ひと)の権利をめざす会、アイヌ政策検討市民会議、さっぽろ自由学校「遊」

イランカラプテ。私は木村二三夫、アイヌモシㇼ(北海道)、沙流川流域・平取で生まれ育ったアイヌです。きょうは発言の機会をいただき、ありがとうございます。

北海道は近年、観光産業への依存度を高めています。covid-19感染拡大防止のための旅行制限の長期化によって、零細な観光関連産業に従事する多くの同胞が、深刻な経済的影響を受けています。さらに、アイヌ民族の権利に関わる重大な局面を迎えているにもかかわらず、重要なアイヌ民族の課題に関する議論がコミュニティ内外で滞っています。

さて、アイヌ民族は、約150年前、南方から移住した日本人により、大地、人権、尊厳、文化、言語を奪われました。(植民地政策の中、)祖父母や父母たちは移住を強制され、あるいは意に反して同化を強いられました。国家による歴史的不正義を、私は決して許せません。

UNDRIP採択後の2008年、日本政府はようやくアイヌ民族を先住民族と認定しました。しかし、最近(2019年)採択されたアイヌ施策推進法には、UNDRIP(国連先住民族権利宣言)に規定された先住権は何一つ保障されていません。他方、日本人によるアイヌ差別はなお解消されず、サイバー空間でむしろ活性化しています。

人道に最も反する案件のひとつが、私が取り組む遺骨問題です。1880年代からおよそ100年間、日本の研究者たちは、各地のアイヌ墓地を暴くなどして2000体に近い遺骨を持ち去り続けました。日本政府はわずかな数の遺骨の返還を始めましたが、その効果は限定的です。なぜなら返還のほとんどは、アイヌ自身による訴訟の結果実現したもので、政府の返還に関するガイドラインでは祭祀継承者の申請手続きが大きな負担になっています。当事者である大学からは、そんな先人たちや私たちのコミュニティに対し、いかなる謝罪の言葉もありません。問いたいことは、加害者はだれ? 被害者はだれ?ということです。たとえ、返還が成し遂げられたとしても、私の怒りは収まりません。

さらなる問題は、返還されない遺骨が、白老にあるウポポイに建設された「慰霊施設」に集められていることです。政府はそこで「尊厳ある慰霊をする」といっていますが、有力な科学者たちは「施設に集めた遺骨を研究利用したい」と公言しています。これらの研究者や日本政府は、UNDRIP第12条を明らかに無視していますし、いかなるアイヌもこうした政府の政策を心から受け入れている者はいません。

昨年、もうひとつの事件が起きました。北海道政府は、紋別アイヌ協会の3名の会員が伝統的な文化行事にために鮭を採捕したことを「密漁」として、刑事告発しました。半年後に不起訴になりましたが、何度も警察の取り調べを受けた同協会会長の畠山敏エカシは、今年2月に脳梗塞で倒れ、現在も入院中です。畠山エカシが、健康なら、きょう、私の隣で一緒に証言をする予定でした。

この夏には、島の南東部にあるラポロアイヌネイションが、川サケ漁に関する集団的漁業権の確認を求めて、初めて司法に訴えました。

この状況は私たちが持つ歴史的権利の封殺で、日本はそれを依然として継続しようとしています。日本政府による深刻な人権侵害に関する私の事例報告が、国連が促進する先住民族の権利の前進に貢献することを、アイヌ民族として期待しています。イヤイライケレ。

Photo : Hirata Tsuyoshi

ダウンロード

Statement in English

Kimura Statement to 13th EMRIP 1102 Engl

PDFファイル 406.3 KB

ダウンロード

国際連合・人権高等弁務官事務所(OHCHR)が、2020年12月1日(日本時間午後5時〜)にオンラインで開催する「先住民族の権利に関する専門家機構 Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples(EMRIP)」第13回アジア・太平洋地区会合に合わせ、木村二三夫・平取アイヌ遺骨を考える会共同代表が同機構に提出/受理された声明文を掲載します。平取アイヌ遺骨を考える会のほか、「アイヌ(=ひと)の権利をめざす会」「アイヌ政策検討市民会議」「さっぽろ自由学校「遊」」が共同提出者に名前を連ねています。(2020/11/30)

13th session/ Regional meetings of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples / The impact of COVID-19 on the rights of indigenous peoples under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples / 国際連合・先住民族の権利に関する専門家機構第13回地区会合「コロナ禍が先住民族の権利にもたらしているもの」(英文)

https://ainupolicy.jimdofree.com/%E5%B8%82%E6%B0%91%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AE%E6%8F%90%E6%A1%88-%E5%A3%B0%E6%98%8E/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88emrip%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A3%B0%E6%98%8E/?fbclid=IwAR0nKxjOIBl034TKeSdZH-x8ZZLyjDT7RnVNF29HPTg8DYux6sjYwHcbkoM

Photo by Sam Wasson/Getty Images

Photo by Sam Wasson/Getty Images 『ゴールデンカムイ』(第3期)第33話先行カット(C)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

『ゴールデンカムイ』(第3期)第33話先行カット(C)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会