第349回のゲストは伊敷歴史研究会池田会長さん、そしてお話の内容は薩摩藩時代にあった南泉院という天台宗のお寺のことでした。池田さんは「天台宗と言えば?」との問いかけで話をはじめられましたが、その時私の頭に浮かんだのは「霜月会(しもつきえ)」のことでした。

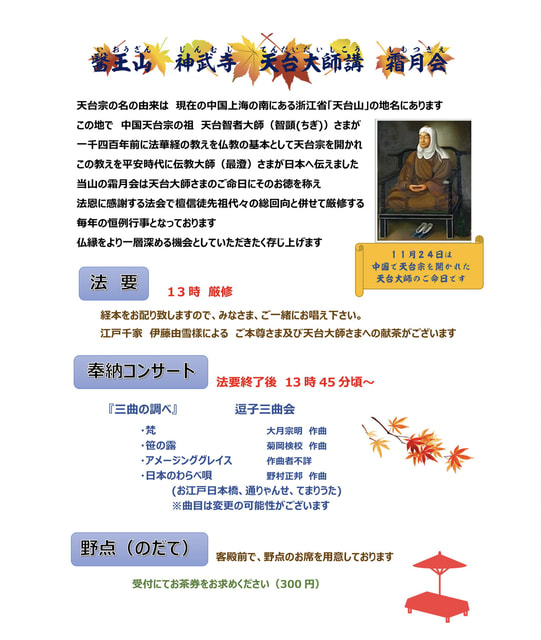

24日、逗子の神武寺の「霜月会」に行ってきたのです。法要(ほうよう)とは知らずに三曲会への誘いと思って伺ったのですが、天台宗の経文(きょうもん)も唱(とな)え、野点(のだて)の席など大変贅沢な時間を持つことができました。

これとは別に池田さんの話に関連することで、3日ほど前に読んだ雑誌の記事のことです。「月刊日本」12月号記載の〝「隠れ念仏」を産んだ、薩摩の宗教政策〟によると、日本で一番切り花が売れるのが鹿児島県で、生花店の人口10万にあたりの数でもダントツの一位だというのです。なぜ鹿児島では切り花を買う人が多いのか、答えは「仏花(ぶっか)」。鹿児島県の人たちの先祖供養の気持ちの篤(あつ)さは他県の人には想像もつかないほどだ、と書かれています。毎日墓参りをする人も珍しくない、そうです。

話は我が家のことになりますが、父母の月命日の何れかの日に墓参りをしてきました。11月は1日が母、27日が父の命日でしたので二回になりました。

27日に行った時、隣の墓に花が飾られていました。

私の記憶ではこの20余年間、その間の春秋の彼岸お盆に正月、それに月命日を含めて一度も隣のお墓に花を見たことがありませんでした。飾られているこの花は花屋の仏花ではありません、私の家も同じですが庭の花のようです。この家の家族に何かが変わったのでしょう。

鹿児島の話に戻ります、先ほどの記事は「切り花の消費量から見るかぎり、日本で最も信仰深いのは鹿児島県人であると定義もできる」と続けています。私の場合、墓参りも神武寺の法要参加も信仰心というようなものではありません、多分隣の墓の花を携えて来た人も同じでしょう。鹿児島県人の墓参りの全てが信仰心の現れとは言えないと思います。「墓に花」という行為の継続は信仰とは言えなくても、何かを願うこと何かを実現することへの力の継続です、そして何かを変えていきます。

さて、この写真は南泉院の石像で廃仏毀釈の時「首のあたりから切断された」ものです。

https://4travel.jp/travelogue/10638638

明治維新150周年も終わりに近づいています、その間にあった廃仏毀釈は明治政府の主導による全国的な運動のなか、鹿児島県は特に徹底されました。しかし、南泉院が130年後に再興されたように、一時的な急激な変化は大きな変化ではありますが、全てを変え尽くすものではありません。多数者の長期に渡る変化の努力こそ、本質的な変化を造りだすものでしょう。

「日本一の信仰県鹿児島」から明治維新ならぬ「21世紀型国づくり」とも言える変化がどんな形で現れてくるのか、「てんがらもんラジオ」をはじめ「FMぎんが」の継続もその変化の一翼を担っているように思えて来ます。

届いた「全国商工新聞」を広げたら私の新宿民商事務局時代の懐かしい人の名前がありました。この記事の主の幸田さんではなく三浦實夫さんという当時の副会長でした。實夫と書いて「つかお」と読むのも記憶に残った一因でしょうか。

この記事のなかの三浦さんの名前がある部分です。

【「四谷辺りのジャズ好きの会員と何度も店に来た」と話すのは、元新宿民商副会長の三浦實夫(つかお)さん(78)。幸田さんとは民商の役員仲間でした。

「タモリさん、赤塚不二夫さん、水森亜土さんなど、すごい人たちと親交がある方なのに、とても控えめでそんな部分は全く見せない。ゼニ・カネじゃなく、文化やジャズを心から愛している。〝新宿民商一〟、いや〝新宿一〟の人格者です」】

今回のタイトルは児島さんの話の最初の部分を聴いて頭に浮かびました。シーズンだと言うことで「インフルエンザの原因はウイルスでしょうか、細菌でしょうか」と言う質問です。

答を間違えたわけではありません、「ウイルスです」と口の中で答えました。その時思い出したのが20年くらい前のこと、何かの折に同じような話になって当時は日本語の細菌を英語でウイルスというのかくらいに思っていて話がチンプンカンプンだったことです。

今では日本語と英語の違いではない、とは言えますがどう違うのかということで見たのが、これです。

http://www.med.kindai.ac.jp/transfusion/ketsuekigakuwomanabou-252.pdf

「今さら聞けない」とは思いません、この違いの理解が命にも関わることだと今日の児島さんの話から分かってきたことですから。

人間世界は微生物の海に浮かんでいるとも言われます。無害のものもありますが病原体も数多い、その最小の微生物がウイルスで細菌の大きさの1000分の1だそうです。光学顕微鏡では見えない、電子顕微鏡でしか観察できない大きさで、1ミリの百万分の1を表すナノメートルという単位の世界です。

この位の単位の微生物による感染を防ぐとなると同じ手洗いでも、普段の「よく洗いましょう」の水準ではないと言う児島さんの話もうなずけます。石鹸による15秒くらいの手洗いでは1万個残っていたものが、ハンドソープで10秒のもみ洗い、そのあと15秒すすぎさらに10秒ハンドソープでもみ洗いする、すると1万個のウイルスが数個に!大激減です。

子供の頃知った病原体は寄生虫、これには身に覚えありで、そのほかはだいたい「ばい菌」で言い表してきました。ですから「よく洗いましょう」が予防の基準でした。しかし、その水準の予防策ではとてもウイルスには太刀打ち出来ません。

そのひとつが予防接種です。実は二週間前に診療所に行った折に、予防接種の「知らせ」が出ていて妻から「やって行く?」と言われたのですが……、今日の話を聞いていたなら返事は変わっていたでしょう。

高齢者は免疫力が弱まるわけですから、「病原体イコールばい菌」という水準の予防認識からウイルスに太刀打ちできる水準に引き上げることが健康維持の前提になるわけです。「てんがらもんラジオさん、児島さん、頼りにしてます、よろしく頼みます」。

『安倍官邸VS.NHK〜

森友事件をスクープした私がやめた理由(わけ)』

相澤冬樹著 文藝春秋社刊

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1972255426192309&id=100002236114968