フェイスブックには色々なことが入ってきます。

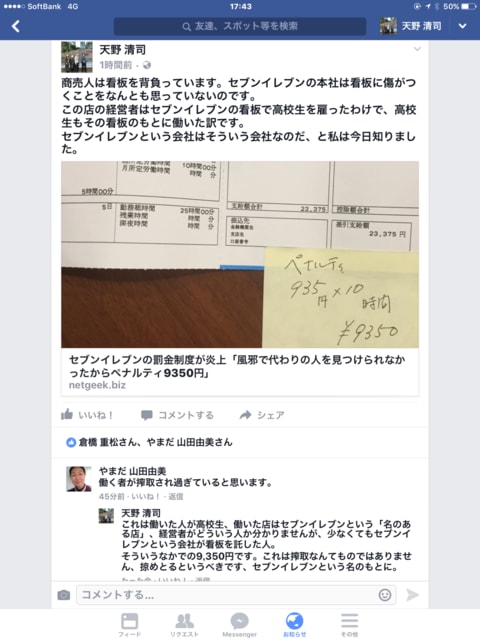

今日のこの話はひどい、セブンイレブンという名の店での話です。

女子高校生がバイト先のセブンイレブンの店で、病欠をしたら代わりを見つけなかったとの理由で病欠の間の時間分9,350円をペナルティとされた、というのです。

この内容については、

http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=netgeek.biz です。

今夜は明日の句会に向け、少し心を静めた時間が必要なので、これで終わりにします。

フェイスブックには色々なことが入ってきます。

今日のこの話はひどい、セブンイレブンという名の店での話です。

女子高校生がバイト先のセブンイレブンの店で、病欠をしたら代わりを見つけなかったとの理由で病欠の間の時間分9,350円をペナルティとされた、というのです。

この内容については、

http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=netgeek.biz です。

今夜は明日の句会に向け、少し心を静めた時間が必要なので、これで終わりにします。

今日の「kaeruのしんぶん赤旗」の一面記事は三本ありました。

この記事そのままではありませんが、こちらで読めます。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-30/2017013001_03_1.html

記事写真の末尾に➡︎詳細④面 とありますのが、このブログではヨメン、です。

分かりました?

読みたい方は、

http://www.jcp.or.jp/akahata/index.html で購読申込できます。

この記事も含めてこちらで読めます、FB友の中祖さんの署名ありました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-30/2017013001_01_0.html

上の写真は日本共産党の長野県の大会の壇上で、下はその直後を写した今日の「しんぶん赤旗」の紙面です、タイトルの意味を語っています。

穀田恵二さん、日本共産党の衆議院議員で国会対策委員長です。

先日の日本共産党大会会場で代議員として出られた息子さんと一緒の写真をブログでしたかに載せ、息子さんを「愚息」と紹介されていたのに誰かが「ご自分の子供さんとは言え…」という風なコメントがありました。それにつられて私が軽い気持ちで送ったコメントへの返信です。

「愚息」も紹介する場によるでしょうが、仲間への紹介ではやはり「倅」の方が「親父さん、良かってね」と言う気分になりますよね。

気がつけば一月もあと2日、2月の1日が第一水曜日で句会がある日です。

このまま行くと何時ぞやのように句会に行く道で詠み揃えて行くようになります。

明日明後日は気持ちを句作モードにしてみましょう。

今夜はその準備で、アップされた作品を載せて

この月まで横書きでした、が

今年から縦書き表示になりました。こういう作業は句会の主宰の水野さん、去年句集を出された人ですがパソコン操作に長けた方です。

やはり縦書きの方が気分が俳句的になります。

今夜は森山神社氏子会の新年会でした。

我が一色第二町内会の若い世話人さんと隣合わせに、

テーブルにスマホを置き、飲み食べ喋るひと時、

話がタブレットに及んで、タブレットのことならとー、

取り出して、Facebookを披露しましたら、

彼の

若き世話人さんも、これが私のFBですと……

嬉しいではないですか、こんなに近くにー 友あり、です。

森山神社境内の土曜朝市のHPに、

「ニューフェイスな」とあります。

この神社は友達が増える⛩です、お試しあれ!

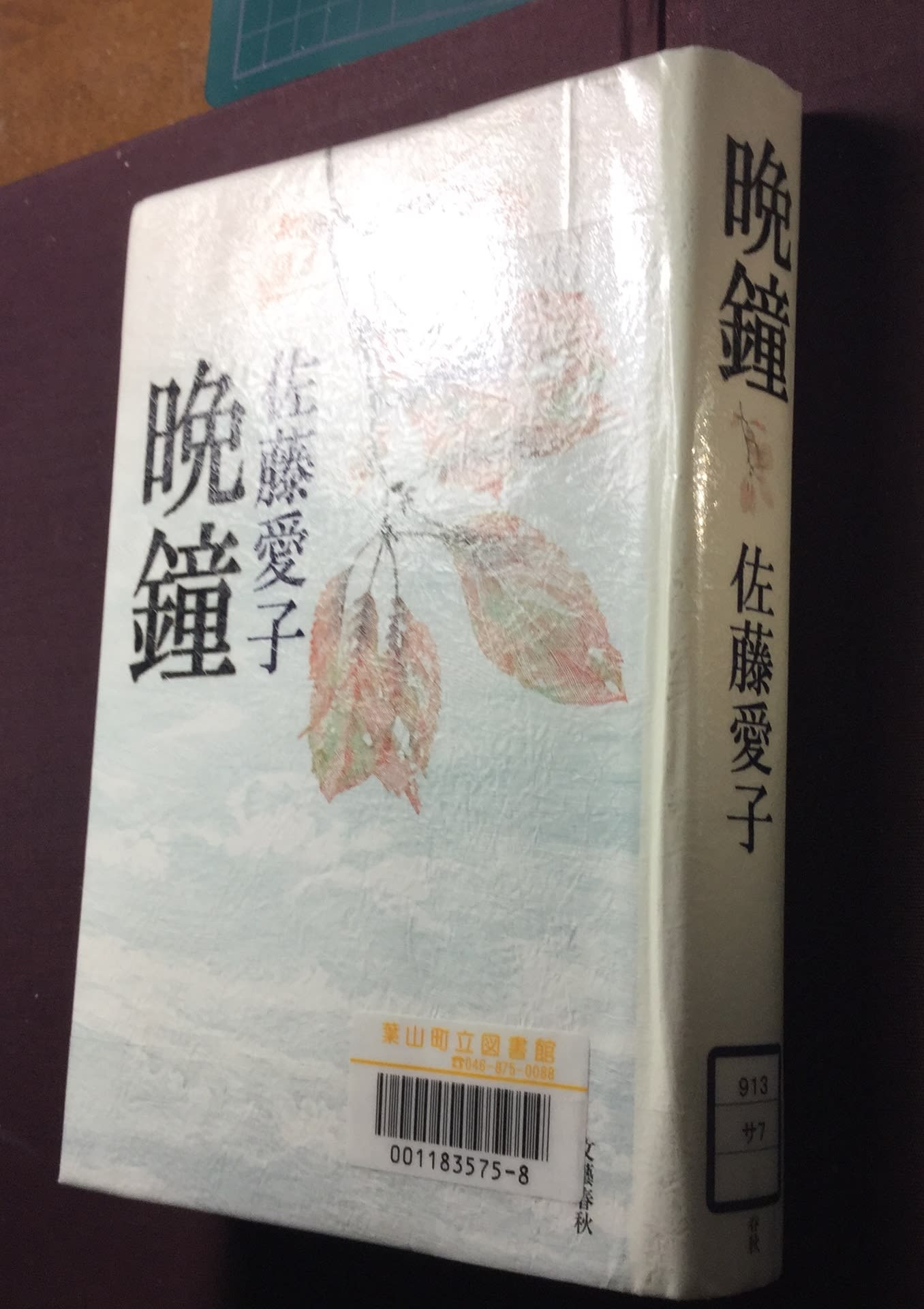

昨日は「てんがらもんラジオ」に関連して『九十歳。何がめでたい』の表紙でした、今日はこれです。

「晩鐘」は全471頁のこの本の471頁目、その最後の一行にあります。

でもその鐘の音は、あるいは他の人には聞えない、私だけに聞えているものかもしれません。

この一行の意味を知るためには、書き出しの

先生、畑中辰彦が死にました。

から読み続けて来なければならないので、ここでは触れません。

昨日の「九十歳」との関連で「あとがき」の一部を引用します。

この「あとがき」の日付は2014年 秋 とあります、1923年11月生まれですから91歳の秋に記されたものです。

八十八歳が八十九になり、とうとう九十を超えましたが、死ぬ筈が死なずに今、こうしてあとがきを書いている自分のしぶとさに呆れています。

「これからはのんびり、人生の終りの休暇を楽しみなさいよ」

と何人かの友人がいってくましたが、「のんびりしなさい」といわれても、「のんびり」なんて今まで経験したことがないもので、どうすることかわりません。(略)つい、「有難迷惑」という思いが頭を擡げてしまうのです。

自分の人生を作家の目で見つめた、かつての夫を分かろうとし苦闘した結論がここに書かれているのです。それは真実の理解なんてあり得ない、不可能なのではないか、「黙って受け容れることしかない」という思いです。

ひとり一人の人生の直面してきたことは不可解さに満ちたことだったでしょう。人生の最期に振りかえれば、その深みに目を奪われ足をとらわれる思いがします。

そこを見つめ一歩越える力を最後まで保つ、やはりのんびりは出来ません。