山中渓駅近くの「わんぱく王国」内の坂道を登ると、巨大な恐竜に出会いました(9時45分)。

山の斜面を使った大滑り台で、剣竜の口に飲み込まれ尻尾がゴールになっています。

この遊具のすぐ上で山道に入ります。

がらがらの岩屑に落ち葉が積もって、やや歩き難い道です。

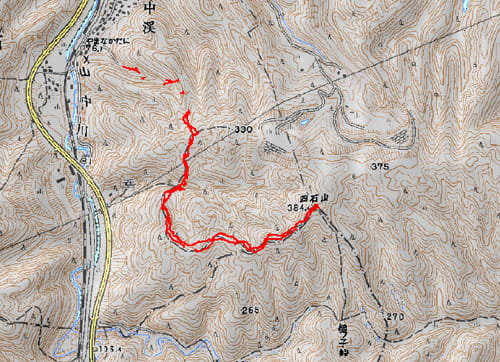

やっと尾根に出ました(10時12分)。

関電の巡視路が通っていて、左は送電線鉄塔の立つ330mピークへ、30mほど右に行くと谷に下るようになります。

(写真の正面、棒の立っているところが尾根に出た場所、この標識を手前に下ります)

心配になるほど、ぐんぐん下り、最後はゴムで土止めした階段で細い流れの沢に出ました。

沢を渡ると、

ところどころに虎ロープの張ってある急坂を登り返します。

木の幹にすがらないと、ずり落ちそうなきつい傾斜です。

別の尾根に出ると傾斜は緩み、道は大きく左にカーブします。

沢の辺りから現れた、目障りな白いビニール紐が道の両側にずっと続いています。

灌木にアカマツが交る植生で、時期に入山すると「罰金100万円」というマツタケ山持主の警告がありました。

木の間から左前方に目指す山頂らしいピークがちらちら見えます。

何度か小さな高まりを過ぎましたが、どれも見通しのない林の中で休憩場所を探しているうちに11時、山頂に着きました。

山頂は雑木に囲まれ、わずかに西側の木の枝越しに関空方面が眺められます。

それも今年初めての黄砂に災いされて、ぼんやり霞んでいました。

金熊寺側に少し下った採石場付近まで往復しようと思っていたのですが、これでは往復1時間を費やすのも無駄と、昼食などで頂上で45分を過ごしました。

帰りは沢から登り返した分岐でしばらく休み、12時50分にわんぱく王国の恐竜滑り台前に着きました。

山頂の山名板の多さから登山者も多い山と思いますが、今日は終日誰にも出会わない二人で貸し切りの山でした。

パパやママと一緒に滑り台ではしゃぐ幼児たちを見ながら、コーヒータイムを過ごし、今日のハイキングを終えました。