地理学者・五百沢智也さんの「ヒマラヤ・トレッキング」という本があります。広大なヒマラヤの東から西までを自分の足で歩き、写真とともに地図・鳥瞰図に美しいスケッチを加えた美しい書物です。<1976年 山と渓谷社刊 \4,800>。ご本人が「ガイドブック兼解説書」とおっしゃるように、トレッキングの準備の段階から現地の事情まで分かりやすく記されています。久しぶりに書棚からこの本を取り出して、ヒマラヤへの夢をかき立てられたあの頃を思い出しました。

心に残る美しい風景を見ると「私も絵が描けたらなあ」と思います。絵は好きなのですが才能がないので、孫が小さいときにトラの絵を描いてみせると即座に「ネコ!」と言われたほどの腕前です。山のスケッチなど夢のまた夢でしたが、最近、若い山仲間に教えて貰ったフリーソフトを使って、思い出の写真をスケッチ風に加工してみました。「贋作」としなかったのは、元の写真だけは自分で撮った写真から選んだためです。

これまで世界最高峰を目指す多くの国の登山隊が通った「エベレスト街道」は、現地の人たちにとっては重要な生活道路であり、チベットなどからの交易路でもあります。現在、その主な出発点となっているのはルクラです。

空港というには狭い飛行場を出て、ガイドやポーターたちに迎えられて2週間のトレッキングが始まりました。テントや食料などの荷物はこのゾッキョ君(ウシとヤクの混血)が運んでくれます。

飛行場からロッジや登山道具店等の並ぶ商店街を抜けると街の出入口に立つカンニ(仏塔門)を潜ります。いよいよトレッキングの始まりです。

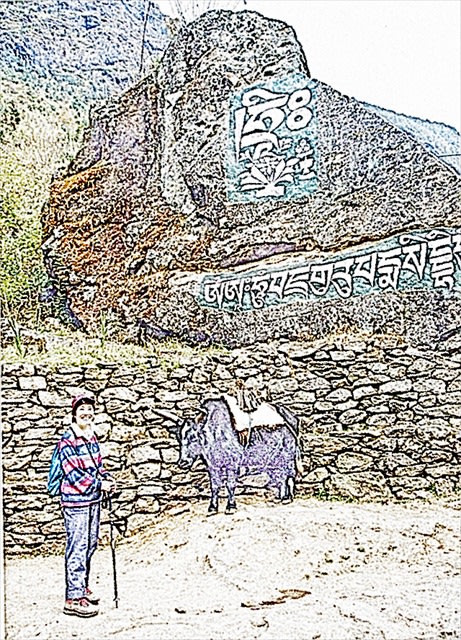

タダコシの村はずれの絵文石。貴い経文が書かれています。他にも石板に描かれたメンダン、マニコルなどが置かれた聖なる場所が随所にあり、必ず左側を通ることになっています。

二日目。ドゥード・コシに架かる吊り橋を何度か渡り返します。ドゥード・コシは「ミルクの川」の意味で、氷河が削り取った細かい砂粒で青白く濁っています。この橋ではヤクの一隊が渡って来るのに出会いました。

ナムチェ・バザールは標高3,446mにあるクーンブ地方の中心的な村です。三方を山に囲まれた擂り鉢状の山腹に、ロッジ、レストラン、登山用具店、土産物屋などが立ち並んでいます。これは1999年の様子ですので建物は100軒ほどでしたが、現在はもっと増えていると思います。

ナムチェで一日滞在して高度に身体を慣らす、いわゆる高度順化日をとりました。背後の山はクォンデ・リ(6,011m)。

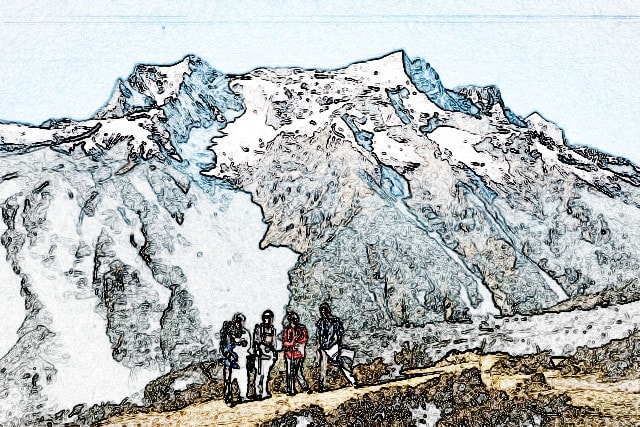

ロッジの庭に張ったテントから1時間ほど歩いて尾根に出ました。すでに高度は富士山の高さを超えています。

背後の山はクォンデ・リ(6,011m)。真っ白な雪に覆われていました。

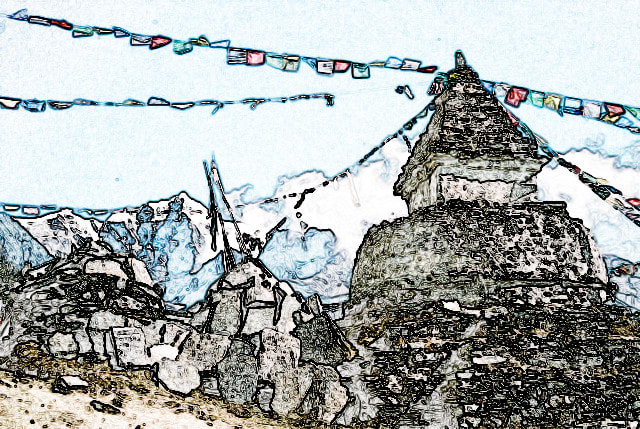

ここは気持ちの良いアルプ状のところです。クンビラ(5,761m)はルクラからすでに見えていましたが、ここではすぐ近くに仰ぐことができます。この山はシェルパ族が最も崇敬する神の山で、登山することはゆるされていません。

別の年(2003年)の高度順化にはエベレスト・ビュー・ホテルに行きました。3,880mの標高に立つ日本人経営のホテルのテラスからヒマラヤの峰々を眺めながら飲むコーヒーの味は格別でした。

左端にエベレスト(8,884m)、その右にローツェ(8,516m)が見えます。正面の塔のような山はアマダブラム(6,812m)。

アブ・ダブラムの ama は「母」、dablamは「星を象った首飾り」の意味。dablamはシェルパがフォーマルな装いに付けるもので、中に小さな仏の絵姿が入っています。

高度順化を重ねながら、エベレスト展望の旅は続きます。*オンライン無料加工サイト「写真加工.com」を使わせて頂きました*