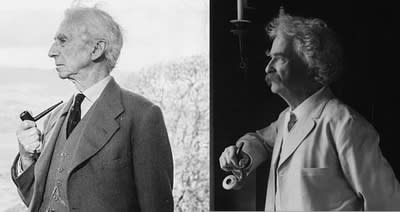

- Bertrand Russell

人は無知に生まれるが、愚かに生まれるわけではない。人を愚かにするのは教育である。

- バートランド・ラッセル

- Mark Twain

自らの教育を学校教育に邪魔されないようにせよ。

- マーク・トゥエイン

完全に賛同するわけではないが、B・ラッセルもマーク・トゥエインも同じようなことを言う。その言は鋭い。たいがいの人は、教育は人間を賢明にし幸福にするために行われていると思っている。ところが、たぶん最も分かりやすい一例として、戦前日本の軍国主義教育のように、人間をほとんど限りなく愚劣にし不幸の極みに追いやるものがある。

戦後、日本も一応は民主国家の体裁を整え、個人の尊厳を根本価値とする憲法を持ち、自由や平和についても、戦前ほどバカげたことを教える教師は少なくなり、したがって、バカげた教育に苦しむ子供たちも比較的に少なくなったのだろう。しかし、戦後から現在に至る日本の教育が、必ずしも人間を賢明にし幸福にしているわけではないことも、日々世相に浮かぶ様々な現象を観れば明らなことのように思える。

そして、無知は子供に限ったことではない。どんな技撃フ習得においても、初めて習う者は通常、無知から始まり、生徒役の人間は、先輩でも先生でも師匠でもインストラクターでも呼び方は何でもいいが、教師役の人間から大きな影響を受ける。彼らの個性や資質はそれぞれで、私はその多様であることを好む。

しかし、これまでの限られた観察によれば、山に高低があり海に深浅があるように、それら教師役の能力や人格にも、隠れがたい「高低深浅」つまり優劣があるように見える。先の優に付けば後も優に育ち、劣に付けば劣が育つのも自然な成り行きだろう。

どんな世界でもそうだが、自然を相手にする活動の一つとしての「風読みの世界」において、その違いがどれほど重いものであるかについては、またの機会に書くとして、ただここでは、優れた教え役とはどういう人間か、についての思い付きを少し。

経験と知識が豊富なことは当然の前提として、要を取って言えば、「自分の無知や未熟をよく心得ている人物。その必然が導くところとして、最小限、謙虚や向上の心を持っていること」ということになる。それは、あえて古今あちこちの先人の言葉を借りるまでもなく、ある事柄について知れば知るほど未知の領域が広がり、ある技能が上達すればするほど未達の高みが見えてくることは、事の必然だろうからだ。

そして、後先(あとさき)の違いこそあれ、ある極みから見れば、習う側も教える側も大差なく、更に言うと、他の動物達と同様、そもそも「人間は本来自ら学ぶもの」であって、「教える」なんてことは、せいぜい車輪の回転を助けるために車軸に油をさす程度の行為であるだろうからである。