干し柿づくりで、柿を剥いた後はひもに通し、硫黄で燻蒸します。

今回は助っ人が二人います。

私が前日から持ち越している2箱の柿の皮を剥く間に、助っ人には剥いた柿を移動し、ひもに通してもらいます。

今回は助っ人が二人います。

私が前日から持ち越している2箱の柿の皮を剥く間に、助っ人には剥いた柿を移動し、ひもに通してもらいます。

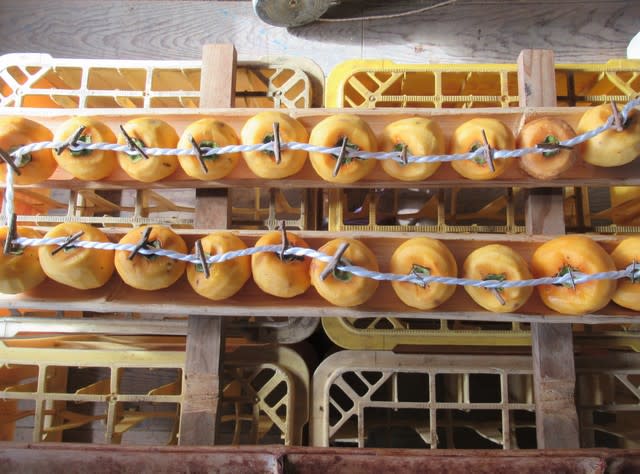

用いる主な道具はこれです。プラスチックパイプの枠は硫黄燻蒸の際に柿を吊すために使います。柿を並べる道具は大きさに合せて3種類。ひもはごく普通の干し柿用ビニールひもです。

我が家では、柿をひもに通す時に、竹を割って作った柿を並べる簡単な道具を使っています。柿によって大きさが違うので竹は3種類あります。

この辺りでは、昔から1本のひもに20個が標準とされてきましたが、大きさによって16個から20個にしています。昨年は大玉のものが多く大半が16個と18個、14個というのもありましたが、今年はほとんどが20個でした。特大級の並べる道具の出番は全くありませんでした。

この辺りでは、昔から1本のひもに20個が標準とされてきましたが、大きさによって16個から20個にしています。昨年は大玉のものが多く大半が16個と18個、14個というのもありましたが、今年はほとんどが20個でした。特大級の並べる道具の出番は全くありませんでした。

我が家の硫黄燻蒸のやり方は、プラスチックパイプで作った枠をブルーシートで覆い、その中に柿を吊して密閉し、硫黄粉を焚いて燻蒸します。昔沢山作っていた頃は専用の木箱を使っていました。

これが硫黄粉。

これが硫黄粉。

ひもに通した柿は、このようにパイプ枠の中に吊します。

30連くらい吊すのに適当な大きさなのですが、大幅に上回ったため、少し細工をして容積を大きくしました。

吊し終わったら、シートで密閉し硫黄燻蒸します。我が家では、炭火を少々おこし、それで硫黄粉を燻しています。少量ならコンテナなどに剥いた柿を入れて硫黄燻蒸することも出来ます。覆いの段取りをよくしておいて、火を着けたら素早く密閉します。

硫黄燻蒸することで、カビを防ぎ、きれいに仕上がります。硫黄はすぐに空中に拡散し無害となるので心配は無用です。これをしないと、カビが出たり、干しているうちに酸化し黒い干し柿になってしまいます。我が家の柿は過半が贈答用になるので必須です。

燻蒸は30分ほど密閉すれば十分と思いますが、今年はここまでの作業に時間がかかり、昼休みしている間に行ったため1時間以上放置しました。

その後シートを解放し、乾燥用に設置した横竹に吊します。

燻蒸は30分ほど密閉すれば十分と思いますが、今年はここまでの作業に時間がかかり、昼休みしている間に行ったため1時間以上放置しました。

その後シートを解放し、乾燥用に設置した横竹に吊します。

硫黄粉が燃えた跡。小さな鍋に少しの炭を種火にして硫黄を燻します。容積1㎥当たり硫黄粉15~30gが目安です。

燻蒸は漂白効果もあるので、皮をむいて時間の経過とともにわずかに黒ずんできた柿もきれいな色と肌になっています。

作業場の2階の窓際に吊すので、作業はやりやすいです。窓を開放すると十分に風は通り、雨に濡れる心配がなく直射も当たらないので、干し上がりは悪くありません。

作業場の2階の窓際に吊すので、作業はやりやすいです。窓を開放すると十分に風は通り、雨に濡れる心配がなく直射も当たらないので、干し上がりは悪くありません。

今、干し柿生産者の方々はひもを横にして吊すのが主流ですが、我が家では昔ながらの縦に吊すやり方です。この方法は後で玉回しの作業が必要になります。

全部で37連と昨年より2割多くなりました。個数にすると大幅に多く700個はあります。大玉が少なく手間暇がかかり有り難くない結果となりました。

この作業場は、昔は葉たばこの乾燥場だったので、乾燥には都合のよい構造になっています。今は1階は機械や道具、収穫物などの置き場に使っていますが、2階は洗濯物の干し場くらいにしか使っていません。干し柿づくりには便利な空間になっています。

これから食べられるようになるまで1ヶ月あまり。いい干し柿になるよう、あまり気温が上がらず乾いた風が吹いてくれれば最適です。

今日も良い天気でした。

干し柿の硫黄燻蒸なかなか本格的ですね、綺麗な干し柿が出来るでしょうね、この辺では、やりませんが、県内の伊那地方では、市田柿がやっています、透き通って和菓子のような干し柿です。

コメントありがとうございます。

こちらも天気はよかったですが、肌寒かったです。

硫黄燻蒸は必ずやります。当地方ではごく普通です。

市田柿は全国区ですからね。