最近「左うでの夢」を改めてよく聴いている。久々に流していると心地良くて、A面→B面、そしてまたA面・・・と繰り返してしまう。繰り返していくうち、心身と同化していく不思議なアルバムである。

ここ数年レコード棚に寿司詰めに並んでいただけのLP「左うでの夢」。

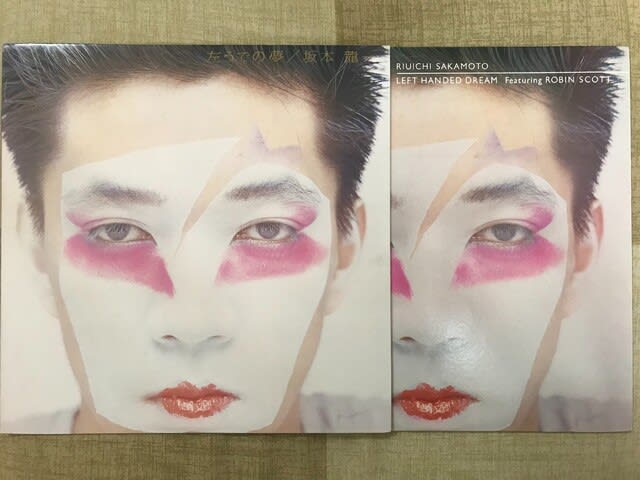

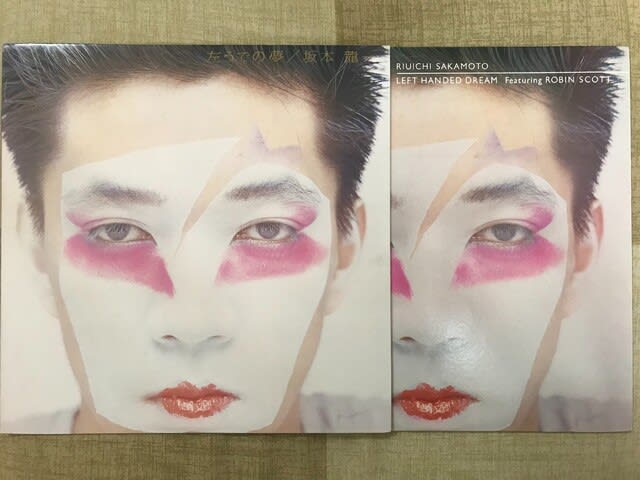

そのLPレコードを引っ張り出すと、ジャケットにカビが。。。。手入れ不足を反省・嘆き、「ガーン!」とショックを受けるが、発売から40年を越えているので仕方が無いんだろう。一切の物事は無常である。

YMOの「BGM」発表が1981年3月21日、そして「テクノデリック」発表が11月21日。「左うでの夢」はこの合間を縫った10月5日に発表された教授3枚目のソロアルバムである。当時、このアルバムが持つ良い面も悪い面も含めて好きだったが、あまり周囲に賛同してくれる人がいなかった記憶が強い。思えば、このアルバムを取り上げたラジオ番組はサウンドストリート以外に無かったし、ツアーがある訳でもなく、この中に入った曲はその後も演奏されてこなかったので、時のはざまで眠ってしまった面は否めない。

教授のサウンドストリートでは先行して、発売前の9月15日にミックスしたダイジェストテープで流された。そこでは曲順がLPと全く異なっていた。

翌1982年夏、1983年夏、と、自分は夏が近づくとこのLPを掛けていた。

なんで季節が夏?なのかは、エスニックな味付けの音にあった。水や風や土そして月といったイメージも、夏と繋がっていた。

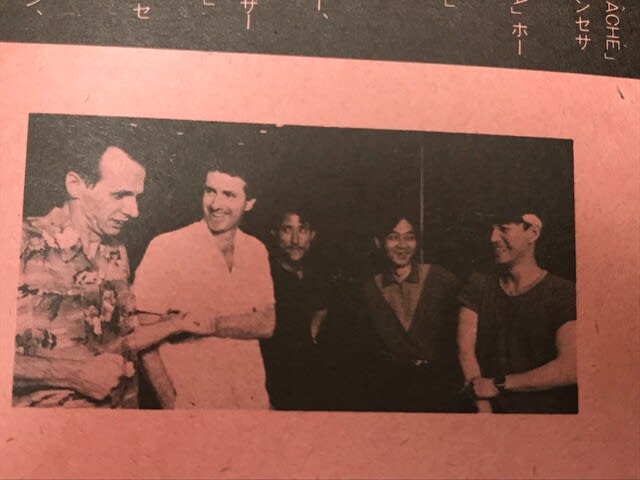

それまでガチガチ左脳世界に染まっていた教授が「B-2unit」の世界から一変して、肩のチカラを抜いて取り組んだ1枚。そして、教授の中に住まう子供が仲間たちといたずら遊びしているかのようである。この絵本のようなアルバムの中に出てくるサルや鳥などの動物や子供は教授本人の変身した姿。みずからの影なんだな、と聴いていると感じる。変身、と書いたが、ジャケットで3人(坂本龍一、ロビン・スコット、エイドリアン・ブリュー)はみんな並んでお化粧して変身している。レコードオビに「スナオ サカモト」とあるのは糸井重里のコピー、タイトルの「左うでの夢」は妻:矢野顕子が付けたもの。

このアルバムは元々、「B-2unit」に衝撃を受けたロビン・スコット側から一緒にアルバムを作らないか、と持ち掛けられたことが契機となっている。1979年世界的にヒットしたテクノポップのシングル曲「ポップ・ミューヂック」は教授も気に入っていて、サウンドストリートの第一回目(1981年4月8日放送)に掛けている。・・・ということは、この4月段階から企画制作は進行していたのだろう。そして坂本龍一、ロビン・スコット2人の共同制作アルバムは仮題「同盟」としてスタートしたが、進行途中から教授の色が濃くなり出し、軌道修正を余儀なくされた。双方相談の上、教授のソロアルバムにロビン・スコットが手伝った形とする顛末をたどった。

自分は国内盤と輸入盤の2枚を持っているが、ジャケットは同じでも、収録曲が全く違う。輸入盤は「坂本龍一・フィーチャリング・ロビン・スコット」という名義になり、ロビン・スコットが歌った4つの曲が中心になるように作られている。

YMOではできないことをソロでやる、と教授は当時よく言っていたが、「左うでの夢」が出た1981年はテクノとエスノを巡るアルバムが花盛り。デヴィッド・バーン&ブライアン・イーノ「ブッシュ・オブ・ゴースツ」およびトーキングヘッズの「リメイン・イン・ライト」という事件に、近いフィールドのミュージシャンは、それに対する回答として、どう自分の中で消化するか?というテーマが課せられていたが、教授は「それをまともに自分が取り合って、真似てやってもねえ・・・」というスタンスだった。でも、エイドリアン・ブリューへのコンタクトは欠かさず行っていたらしい。

多忙だった彼が参加してくれることは想定外だったという。イーノの「真似」では全く無いが、坂本版「ブッシュ・オブ・ゴースツ」が「左うでの夢」とはいえる。また、左脳的に凝り固まった世界からいかに離れるか?違う世界観を創るために多くの仲間たちが参加したアルバムでもある。

スタジオに入って音を鳴らしながら曲作りを行っていくスタイルはYMO同様のやり方。

水牛楽団率いる高橋悠治さんや韓国旅行で聴いたサムルノリからの影響、和太鼓やさまざまな雅楽的な楽器など入れ、テクノである必然性を排し、ゆらぎやうねりのあるリズムやメロディー、作為の無い朴訥とした音が生み出されている。

霧の森を思わせる「ザ・ガーデン・オブ・ポピーズ」の微細な美しさ、月明かりの下で流れているであろう「ベネチア」(作詞は故:かしぶち哲郎さん)、同じくかしぶちさんの作詞「リビング・イン・ザ・ダーク」という名曲。また、この後必ずアルバムに1.2曲必ず顔を出すことになる教授オリジナルの“わらべうた”的世界(「ぼくのかけら」「サルとユキとゴミの子供」「かちゃくちゃねえ」)。即興演奏の中からエッセンスを拾い上げて発展させて作った曲も多い。「Relache」は1982年6月に始まることになった土曜深夜のFM番組「スタジオテクノポリス27」(司会:ピーター・バラカン、矢野顕子)の始まりのテーマ曲になった。(そういえばエンディングテーマ曲が「ブッシュ・オブ・ゴースツ」に入った曲だった。)

B面最後の「サルの家」はリズムボックスをバックにして、サルが胸板を叩く音?動物園かジャングルらしき外気音、「ココココッ」という鳴き声などの音がサンプリング的に組み合わさる。

アルバムの録音は7月~8月に行われているが、一方ではYMO「テクノデリック」の制作も同時に進む中、松武秀樹さんが作ったサンプリングマシンLMD649はこの「左うでの夢」でもわき役として使われているようである。クレジットでも確認されるが、細野さんも幸宏もちゃんと参加している。

個人的には、アルバム音全体に余白やすき間があり、緊張でも弛緩でもないバランス状態がとても心地良いアルバムで、何かをやりながら聴いていても邪魔されない。教授の生身のぼそぼそした語りやつたない歌、多くのメンバーでのコーラス(「リビング・イン・ザ・ダーク」のバックに一風堂の3人やかしぶちさん、立花ハジメさんらが参加)や複数人による太鼓(「ザ・ガーデン・オブ・ポピーズ」)など優しいナマ音とシンセがとても自然な形で組み合わさっている。

*6月25日土曜日はまるで梅雨が明けてしまったのではないか?と思わせる猛暑と青空の1日だった。

東京で34℃、伊勢崎で40℃という気温になった。そんな中、ぜいたくにも室内でエアコンをかけて、昼頃このLPを聴いていた。

同じようにエアコンの中で聴いていたあの80年代初頭。その頃と今が脳裏で交錯する。

あの頃と今では温度感覚も住む家も部屋も違うし、置かれている身分も違う。この2つの間には40年の時間が流れている。本来、今の自分は当時より老いているはずなのに、全く変わらないように思う。久々に巨大スピーカーで鳴らして聴く。レコードで鳴る音をダイレクトに受け止めて、音楽に浸った1日だった。

■坂本龍一 「Living in the Dark」1981■

A面

A面

1/ぼくのかけら 作詞:糸井重里 作曲:坂本龍一

2/サルとユキとゴミのこども 作詞:糸井重里 作曲:坂本龍一

3/かちゃくちゃねえ 作詞:矢野顕子 作曲:坂本龍一

4/The Garden Of Poppies 作曲:坂本龍一

5/Relâche 作曲:坂本龍一、ロビン・スコット、エイドリアン・ブリュー

B面

1/Tell'em To Me 作詞:矢野顕子 作曲:坂本龍一

2/Living In The Dark 作詞:かしぶち哲郎 作曲:坂本龍一

3/Slat Dance 作曲:坂本龍一

4/Venezia 作詞:かしぶち哲郎 作曲:坂本龍一

5/サルの家 作曲:坂本龍一