この土曜日は、一週間遅れの父の日。そのお祝いで実家に行った。

庭の梅の木は、この数十年ネコたちが木登りをするのを「おいおい」と見ながら、黙って見守ってきてくれた。その梅の木は昨年尋常ならざる豊作をむかえた。

その昨年の今ごろ・晴天の日にみんなで汗をかいて梅取りをして、洗って漬け込んだ。

あの日から1年。

あれだけ実ったけれど、今年は全然実がならず、日々の雨で落ちてしまい「梅取りの日」にはならなかった。それでもいい。

庭には最近現れたという、白色に茶がほんのり混じったネコさんが。

そのネコさんに初対面した。

名前は、ユキちゃんという。白い毛がきれいで雪のようだから。

たぶん、誰かに飼われていたんだろう。さほど警戒がない。

とはいえ、さわることは許されない。

この庭に1~2週間前に現れたときはガリガリだったが、エサを上げていく間に少しカラダがしっかりしてきたらしい。

最近では、一日中庭周辺に居て、お昼寝をしたり、すっかり庭の主になったようだ。

産まれてからいろいろあったのだろうけど、ユキちゃんにとっての楽園を見つけられたんだろう。

そうして、ゆっくり庭で過ごせばよい。親二人ともユキちゃんの顔を見るのを楽しみにしているんだから。

さてさて、迷走を続ける音楽のお話しへ。。。。。。

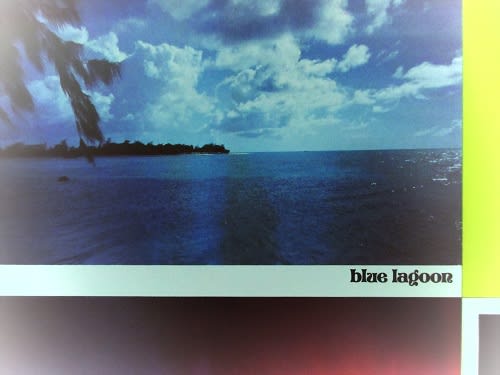

ソロとしての高中正義さんに初対面したのは、1980年・東京12チャンネル夕方の「ステレオ音楽館」のパイオニアCMだった。そのCMで「ブルー・ラグーン」をひたむきに演奏するオールバックの高中さんのカッコ良すぎるギター。まるで「音楽こそがすべて」と言うようにギターを弾く姿とその曲に胸を打たれた。同じような出会いを渡辺香津美さんにもこの頃している。(まあ、すべてYMOが”Key”となって繋がるのだが)

■パイオニア プリメインアンプCM 高中正義 1980(まさにこのCM!)■

「ステレオ音楽館」は、YMO・プラスチックス・一風堂・ヒカシュー・チャクラといったテクノポップのライヴ映像が見られる貴重な番組だった。

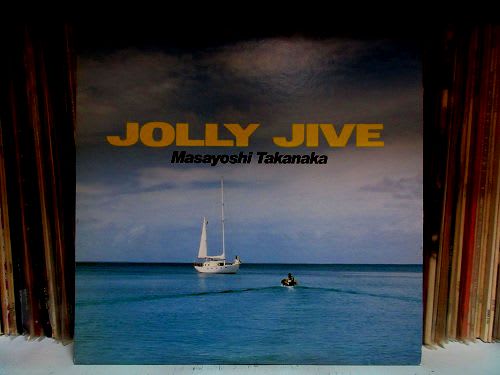

「ブルー・ラグーン」が入ったLP『ジョリー・ジャイヴ』を持つ中学生同級生の家に行って聴かせてもらった日を想い出す。この水平線と穏やかな夏のヨットが写るジャケットは永遠である。

先日ボズ・スキャッグス好きの6つ上の先輩・Kさんの話しをしたが、Kさんは(これまた)高中さんの大ファンで、高中さんを巡って酒を酌み交わし明かした夜があった。

そうやって、音楽夜話で夜を明かせる人がいることは幸せだと感謝する。

■高中正義 「Blue Lagoon」1979■