【ふうー、疲れた】

【ふうー、疲れた】

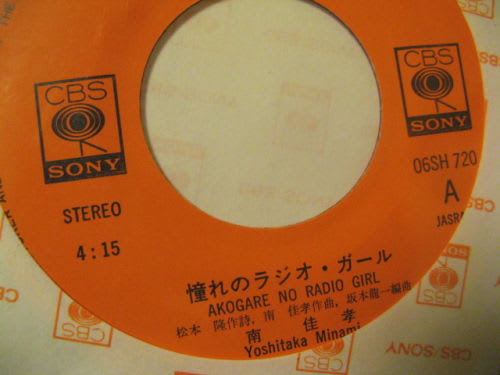

TBSラジオ平日午後の番組「たまむすび」を聴いていると、最近楽しすぎてニコニコしてしまう。

そこには、”タマちゃん”こと赤江珠緒さんの可愛さが確かにあるのだが、どうもそれだけではない。

番組「たまむすび」が始まった時の広告を見たときには、「ああ、また浮かれた女子アナの番組か。。。小島慶子氏の番組が終わったのか。。。」とだけ思い、脳裡に拒否反応が浮かんだ。

ラジオというものは、単純に「容姿が可愛い」では聴き続けられない。

ラジオはいつも自分にとって、耳から入る情報のみからスタートし・その向こう側をイメージし・その世界が広がり・それが実態と乖離していても・・・その異世界を夢見れるか?否か?が基準となっている。

現代ではラジオ番組にはホームページがあり、容易にむしろ視覚情報が入ってしまう。

ただし、毎回毎回聴き続けられるには、魅力が無いといけない。

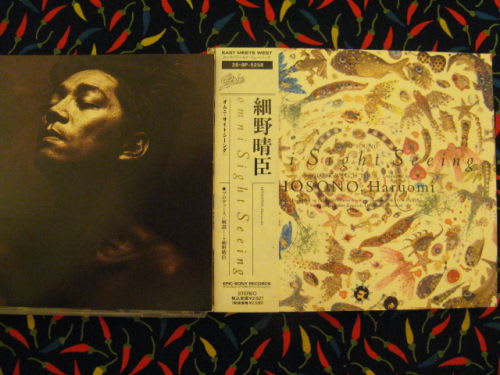

過去で言えば、「教授のサウンドストリート」への想い入れは1981~1983年が濃厚に体内に染み込んできたが、それ以降は(ゲストにも因るが)それまで絶えず聴き続けた熱心さが自分には無かった。

【夜、実家で取った梅の梅干しつくりをする】

【夜、実家で取った梅の梅干しつくりをする】

当初「たまむすび」に拒否反応を示した自分だが、昨年、休みにカメラを持って街歩きをしながらイヤホンをして、晴天好日の折、公園でタバコを吸ってぼうっと聴いているうちに、幸福感が舞い込んだ。

それを契機に、ガラリと思い込みは変わった。

なんとコロコロした可愛い番組なんだろうか、と思った。

【愛する竹中直人さんがゲストの回】

【愛する竹中直人さんがゲストの回】

確かに赤江珠緒さん自体の容姿は可愛いが、たいていそういう人のラジオほど、実態はギミックが透けて見えてつまらない。

だが赤江珠緒さんが兵庫出身というのが大きく作用していると思うが、おおらかで気取らない。

そこに投影されたものは、自分が体感した関西の女性との経験。それがダブって聴こえたのかもしれない。

よくピエール瀧さんが赤江さんを「制服来た中坊に見えて仕方がない」と言うが、自分には小学校の同級生に居た女の子のイメージがオーヴァーラップする。

【赤江さんと瀧さん】

【赤江さんと瀧さん】

じゃあ、赤江珠緒さん1人でこの番組の魅力が成立しているのか?

というと、それも想像しがたい。

月曜日から木曜日へ、4人の相手をするパーソナリティとのコンビネーションがあってのことと思う。

月曜日・・・カンニング竹山さん

火曜日・・・山里亮太さん

水曜日・・・博多大吉さん

木曜日・・・ピエール瀧さん

やっと「旬(しゅん)」な時期になり、こなれて実ってきたようにみえる。

4人との会話のキャッチボール/支えがあってこそ、赤江珠緒さんの魅力が引き出されている。

【瀧さんと竹山さん】

【瀧さんと竹山さん】

月曜日・水曜日も好きだが、個人的には、火曜日・木曜日が好きである。

竹山さんは、過去深夜3時からのラジオを聴いて「この方は、お笑い(視覚)よりラジオに適した人だなあ」と、声と語り口に魅力を覚えた。むしろ竹山さんは1人でのラジオの方が向いている。

その一方で、山里さんにはお笑いにも(と言っても過去のテレビだが)深夜ラジオにも、必死さが前面に出てしまっていて、特に後者は聴いていてこちらが苦しくなるほどだった。

しかし、むしろ山里さんは合い方が居て・そのサポートという役割の方が良い。

「たまむすび」においての山里さんは、とてもリラックスした余裕がありながら、赤江さんと絡むことで良い引き出しがわんさか出てくる。

番組にも人にも音楽にも「旬」の時期とそうではない時期がある。

それは周囲との関係性だったり、時代だったり、努力も偶然も作用する。

(それを越えて、絶えず輝ける人こそが、アーティストなのだろう)

この後どうなるかは分からないが、ラジオ番組「たまむすび」は今が旬である。

■「たまむすび」6月3日の一部■

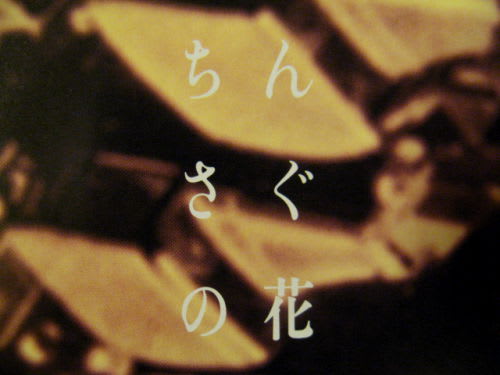

みうらじゅんさんが作った「マイブーム」という概念が示す通り、自分が旬と思ったときが夢中になるとき。

そんな果実を毎日味わえる喜びを覚える近時である。

【梅をビン詰めして寝かせる】

【梅をビン詰めして寝かせる】

PS:過去、営業車を転がしている頃聴いていた、小西克哉さん&松本ともこさんの「ストリーム」がとても好きだった。

番組終了を非常に残念に思ったが、このとき作られたコーナー・ゲスト・フォーマットは今も変わらない。

ゼロか100かではなく、こういった蓄積が産み出したものを大事に継承していることも、「たまむすび」の楽しみの1つである。