おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。

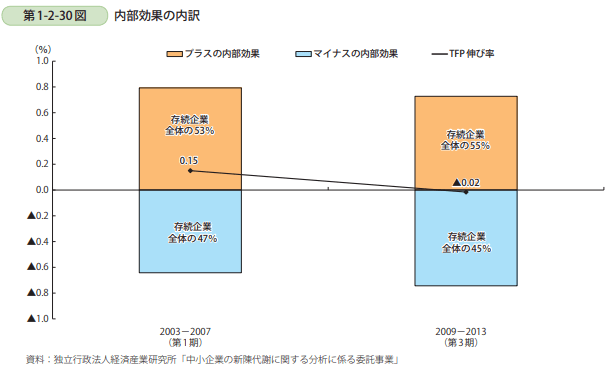

昨日は2017年版「小規模企業白書」の55ページ「第 1-2-30図 内部効果の内訳」をみましたが、今日は56ページ「第 1-2-31図① 存続企業の特徴(業種構成)」をみます。

下図からプラスの内部効果を持った存続企業とマイナスの効果を持った存続企業の業種構成を比較すると、第1期、第3期共にマイナスの内部効果をもたらす存続企業の方が卸売業の割合が高いものの、全体として大きな違いは見られないことが分かります。また、経営指標を比較すると、第1期、第3期共に売上高増加率はプラスの効果を持った存続企業の方が大きく、マイナスの効果を持った存続企業は大幅なマイナスであることが分かります。

この結果について白書は、他方、固定資産増加率については、マイナスの効果を持った存続企業は安定してプラスであるのに対して、プラスの効果を持った存続企業は第3期に増加率が大きく落ち込んでいる。

マイナスの効果を持った存続企業は、設備投資を積極的に行っているものの、売上の増加に結びついておらず、結果としてTFPが低迷していると考えられる。

また、「4.TFPの変化要因の業種別比較」で指摘したとおり、中小製造業が大企業の研究開発から受けるスピルオーバー効果が減退している可能性を踏まえれば、安定的に存続企業のTFPを伸ばしていくためには、中小企業自身が研究開発に取り組んでいくことが重要である、とあります。

「スピルオーバー効果」とは、大企業が研究開発によって培った技術や知識が、取引関係を通じて中小企業に共有されることです。

難しい内容ですが、ここでは中小企業自身が研究開発に取り組んでいくことが重要ということですね。読み進んでいきます!!

昨日は2017年版「小規模企業白書」の55ページ「第 1-2-30図 内部効果の内訳」をみましたが、今日は56ページ「第 1-2-31図① 存続企業の特徴(業種構成)」をみます。

下図からプラスの内部効果を持った存続企業とマイナスの効果を持った存続企業の業種構成を比較すると、第1期、第3期共にマイナスの内部効果をもたらす存続企業の方が卸売業の割合が高いものの、全体として大きな違いは見られないことが分かります。また、経営指標を比較すると、第1期、第3期共に売上高増加率はプラスの効果を持った存続企業の方が大きく、マイナスの効果を持った存続企業は大幅なマイナスであることが分かります。

この結果について白書は、他方、固定資産増加率については、マイナスの効果を持った存続企業は安定してプラスであるのに対して、プラスの効果を持った存続企業は第3期に増加率が大きく落ち込んでいる。

マイナスの効果を持った存続企業は、設備投資を積極的に行っているものの、売上の増加に結びついておらず、結果としてTFPが低迷していると考えられる。

また、「4.TFPの変化要因の業種別比較」で指摘したとおり、中小製造業が大企業の研究開発から受けるスピルオーバー効果が減退している可能性を踏まえれば、安定的に存続企業のTFPを伸ばしていくためには、中小企業自身が研究開発に取り組んでいくことが重要である、とあります。

「スピルオーバー効果」とは、大企業が研究開発によって培った技術や知識が、取引関係を通じて中小企業に共有されることです。

難しい内容ですが、ここでは中小企業自身が研究開発に取り組んでいくことが重要ということですね。読み進んでいきます!!