湯の丸のレンゲツツジを堪能した私は来た道を帰るのも面白くないので北軽井沢方面にハンドルを切りました

皮肉なもので山から下りれば天気はスッカリ回復

なんとまあ綺麗な青空ではありませんか

軽井沢の別荘地は道が入りくみ、ナビ無しのマイカーでは位置確認をする事ができませんが

ともかく東に向かう道を選んでひた走りますと鎌原観音堂の看板に行き当たりました

主人と来た事がありますが、もう大分前の事、もう一度ジックリ見てみるのも悪くないでしょう

天明三年(1783)噴火を続けていた浅間山は7月8日(今の暦で8月5日)11時ごろ大量の火砕流を噴出

地表の土砂、水、岩を巻き込んでここ鎌原地区を襲いました

火口から僅か5分の出来事だったといいます

異変を感じた一部の村人は高台に建つ観音堂目掛け一目散に走りましたが

当時、火砕泥流と言う知識も無く無防備だった村人の大半は右往左往するばかりだったのでしょう

その間にも火砕泥流は容赦なく鎌原を舐めつくし吾妻川に落ちると次には下流の村を襲い

1時間後には前橋付近まで到達するといった勢いで流れ下ったと言う事です

私は見てませんが、その時の痕跡が前橋の河原町に今でも残っている様です

上の写真は鎌原観音堂に続く生死を分けた15段の石段です

この橋の下を覗くと昭和50年に発掘された石段の一部が覗いていました(当時、石段は150段余り有ったらしい)

その4年後、浅間山麓埋没総合調査会を結成し調査が行われた訳ですが

この時、あと数段でという所で泥流に巻き込まれた女性の2遺体が発見されました

この調査には浩宮様、礼宮様、紀宮様も加わったという事です

この惨事で鎌原地区は600人居た人口が一瞬にして93人になってしまい

死者は下流域55か村を合わせ1624名にも及んだと言います

「お茶でも飲みませんか?ここに居る叔母さんが今朝漬けた嬬恋のキャベツが うんまい(美味しい)よ」

写真を写している私に観音堂すぐ脇の茅葺屋根の建物の中からご主人が声を掛けて下さいました

この建物が200年以上前に建てられ、この大きな囲炉裏を囲んで会議が開かれた事や

当時の事を色々伺いながら「写真を撮らせて頂けますか?」と言いますと

「自然体の方がいいですよね」とお茶を飲むポーズのご主人

近い内に観音堂の本を出そうと思っていると数枚の写真を見せて下さいました

その生き生きしたお顔がとても印象深く心に残りました

さて、これから家までのコースをどう取りましょうと気の向くままに走らせていますと聞いた事も無い峠の標識を見つけました

国道に出たのでは面白く無い、よし行ってみようとハンドルを右に切りました

どうやら国道から見上げる山の中に作られた道の様です

30分くらい走ったでしょうか、杉の木立の中に社を見つけこれで人家も近いかな?と思っていましたが・・・

そこから又ひた走る事15分余り、再び標識が立っていましたので躊躇もなく万騎峠方面に

道は不安になる程狭く勿論行き交う車もなく夜だったら走れないだろうなと思う様な寂しい道です

どんどん上りあげ、ようやく最高地点の万騎峠に到着しますと

“ガサガサ“

エッ何??カモシカでした

こんな時って慌てますね

写さなくちゃと思いながら手が動かないのです

ようやくカメラを構えいざシャッターをと思った途端

暫くこちらをジッと見てカモシカは・・・残念、茂みの中に姿を消してしまいました

もう一度、出て来て~と暫く待ってみましたが相手は動物、人間の様に再び様子をなんて事をするはずが有りませんよね

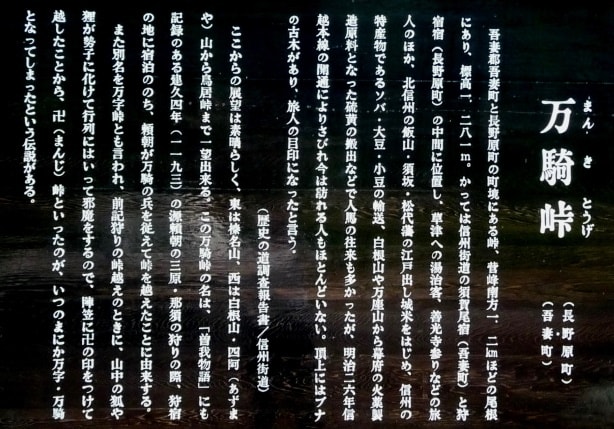

万騎峠→標高は1281m、かつては草津への湯治、善光寺参り、食糧や硫黄の搬出等々で

人馬の往来も多かった様ですが明治に信越本線が敷かれると此処を通る人も無くなり次第に寂れたと書かれていました

写真のブナの木は旅人の目印となっていた様です

これはマタタビの葉です

白い葉がまるで花の様でしょう

寂しい道とはいえ、いや だからこそなんでしょうね

道の両側は花でいっぱいでした

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ