こちらの記事の続編

知人から「執筆者が見たら気分を害するのでは」とのメッセージをいただいた。

教科書会社や執筆者の名誉のために述べるのだが、

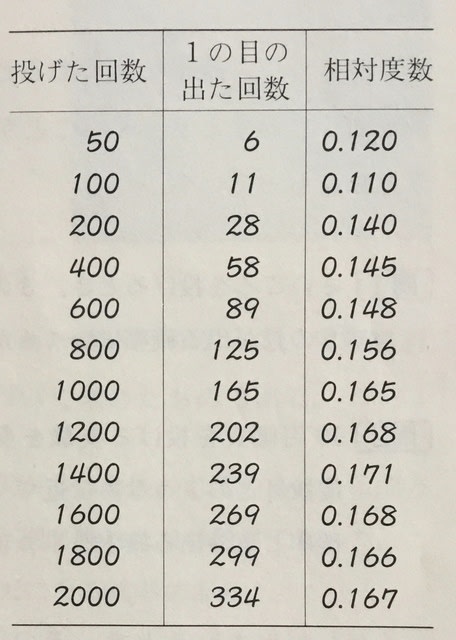

同じ会社の教科書を調べたところ、2012年の教科書も下の表だった。

古い表

新しい表になったのが、この後の教科書かどうかハッキリしない。

この後の教科書は残念だが手元にはない。退職の時に学校に置いて来たようだ。持って来なかった教科書の表紙デザインは覚えている。2001年の教科書と同じ表紙デザインで、大きさがA5からB5に変わった時だ。表紙デザインが同じなので、おそらくこの教科書まで古い表だったのだろう。

とすると、新しい表のようになったのは、今年度の教科書の一つ手前の旧教科書からということになりそうだ。たしか旧教科書から数学の週授業時間が増えたのだと思う。

(学習指導要領で確かめることはここではしていない。)

表の説明として、だいたい次のような記述だった。

「右の表は、実際にさいころを投げて1の目が出た回数を調べたものである」

とだけある。

この2表を作る時に、どちらも「2000回のさいころ投げの実験を1回やって、その途中経過を記録したもの」だとしたら、これは捏造になる。

ところが、そのようなことは一切書いてない。

1日目に50回投げて記録。

2日目に改めて100回投げて記録。

というような記録ならOKである。

ただデーターが変わるまでの旧データーには写真のようなグラフがあり、

2000回のさいころ投げの途中経過のデーターであることを暗示させる。

新データーにはそのようなグラフはない。多数回の実験の途中経過のデーターは、ペットボトルのキャップ投げの実験に置き換わっている。

旧データは確率の定義の導入に使われているが、新データは「同様に確からしい」という概念の定義に使われている。扱いが違うのだ。

ここは教科書をよく読み込まないといけない。

捏造という疑問が生じないように上手く編集してあることが分かる。

旧データは800回までは1の目の出方が少なく、現場で異論が出たのではないかと思う。

教科書を改訂するときに800回の実験し直しをしてデータを得たものだと解釈してあげるのが親切というものだ。