まだ若い高校生の頃、モーツァルトのピアノ協奏曲は、眠くなる音楽の筆頭でした。ピアノの低音の迫力も、オーケストラの怒涛の咆哮もなく、ひたすらコロコロと鍵盤に戯れるような音楽が、どうも物足りなくて、それに標題もないし(^o^)/

いつ頃からでしょうか、モーツァルトのピアノ協奏曲が、無条件に幸福に聴くことができる音楽になってきたのは?それはたぶん、20代の後半あたりだったと思います。夏山を縦走して帰ってきたとき、快い疲労の中で聴くはずなのに、決して眠くなる音楽ではありませんでした。むしろ、微妙な音色の変化やさりげない転調がチャーミングで、うわー、いいなぁ!

第1楽章、アレグロ。明るく祝典的な始まりです。独奏ピアノが入ると、何気ない形で転調して愁いを織り込みながら、ただ明るいだけの気分ではありません。途中には対位法的な部分もあり、多彩な華麗さです。オーケストラも、ティンパニはバンバンぶったたくし。

第2楽章、ラルゲット。優しいピアノ独奏で始まり、オーケストラも優美に歌い返します。ピアノ独奏は、ちらりと嘆きのフレーズも見せながら、そっとヴィオラと歌い交わしたりもするようで、オーケストラも静かに楽章を閉じます。

第3楽章、アレグレット。再び軽快で快活な気分がもどって来て、ピアノもオーケストラも、ロンドふうに。途中に短調の副主題も登場します。激烈さはずっと後退していますが、それでもティンパニは大活躍、トランペットもここぞとばかり自己主張。そして主題が回帰して何度も繰り返され、華やかに全曲を閉じます。

もっぱら聴いているのは、ロベール・カサドシュ(Pf)とジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団による、1962年11月2日~3日のアナログ録音(SONY 5033902)と、アンネローゼ・シュミット(Pf)とクルト・マズア指揮ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団により、1972年にドレスデンのルカ教会で収録されたアナログ録音(DENONの紙箱全集の COCQ-84097-105 と、例の MyClassicGallery という全集分売ものの GES-9233と、実は2枚ある)です。セル盤のほうは、ピアノの見事さ、オーケストラのリズムの切れ味にはなんともいえない華やかさ、軽やかさがありますし、マズア盤の東独ルカ教会での録音も、残響豊かなふっくらとしたアナログ録音が、堂々とした演奏の良さをじゅうぶんに伝えてくれています。

「戴冠式」という標題を持つ、ピアノ協奏曲第26番は、1787年の初めに最初の楽章が手がけられていたけれど、1790年になって、新皇帝レオポルトII世の戴冠式の祭典で演奏するために日の目を見た曲だそうです。このへんの、予約演奏会を開こうにも予約会員が一人しか集まらない状況だったという、モーツァルト晩年の困った事情は、実に不自然です。私のような田舎の中年が講師を勤めるような地域のパソコン講習会でさえ十数名の参加者があるのですから、一人だけと言うのはむしろ不自然・作為的なものを感じます。考えられるのは、

(1)1788年、オーストリアがトルコに参戦したという世情が、貴族たちを領地へ帰省させ、ウィーンは聴衆がからっぽ状態になっていた。

(2)貴族をコケにした1786年の「フィガロ」以来、主な聴衆である貴族に反感を持たれてしまった。

(3)自由な非常勤の身分にも関わらず、高給で引き立ててくれていたヨーゼフII世の見方が変わり、また健康を害しつつあった。

(4)決定的だったのは、たぶん1789年のフランス革命だったろう。「モーツァルトは危険な奴だ!」

(5)音楽的流行の移ろいやすさの根底には、他の多くの音楽家たちによる、ポストをめぐる足の引っ張りあいもあったのでは。

などでしょうが、ダ・ポンテの危険な台本「フィガロの結婚」をオペラにした生意気野郎のモーツァルトは「ほされてしまった」と考えるのは自然なことのように思えます。にもかかわらず、見掛け上の後退の裏にあるこの音楽的充実は、モーツァルトの自負心でしょうか、それとも音楽的本能でしょうか。

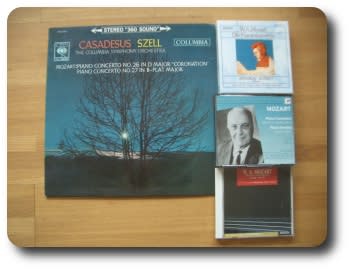

第1楽章のカデンツァは、アンネローゼ・シュミット盤ではパウル・パドゥラ=スコダによるものと明確に記載されていますが、カサドシュ盤ではロベール・カサドシュ自身によるものでしょうか。写真のLPは、オリジナルの日本コロムビアのカサドシュ+セル+クリーヴランド管による盤です。

■ロベール・カサドシュ(Pf)、セル指揮クリーヴランド管

I=13'34" II=6'23" III=9'01" total=28'58"

■アンネローゼ・シュミット(Pf)、マズア指揮ドレスデン・フィル

I=14'01" II=6'50" III=10'50" total=31'41"

いつ頃からでしょうか、モーツァルトのピアノ協奏曲が、無条件に幸福に聴くことができる音楽になってきたのは?それはたぶん、20代の後半あたりだったと思います。夏山を縦走して帰ってきたとき、快い疲労の中で聴くはずなのに、決して眠くなる音楽ではありませんでした。むしろ、微妙な音色の変化やさりげない転調がチャーミングで、うわー、いいなぁ!

第1楽章、アレグロ。明るく祝典的な始まりです。独奏ピアノが入ると、何気ない形で転調して愁いを織り込みながら、ただ明るいだけの気分ではありません。途中には対位法的な部分もあり、多彩な華麗さです。オーケストラも、ティンパニはバンバンぶったたくし。

第2楽章、ラルゲット。優しいピアノ独奏で始まり、オーケストラも優美に歌い返します。ピアノ独奏は、ちらりと嘆きのフレーズも見せながら、そっとヴィオラと歌い交わしたりもするようで、オーケストラも静かに楽章を閉じます。

第3楽章、アレグレット。再び軽快で快活な気分がもどって来て、ピアノもオーケストラも、ロンドふうに。途中に短調の副主題も登場します。激烈さはずっと後退していますが、それでもティンパニは大活躍、トランペットもここぞとばかり自己主張。そして主題が回帰して何度も繰り返され、華やかに全曲を閉じます。

もっぱら聴いているのは、ロベール・カサドシュ(Pf)とジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団による、1962年11月2日~3日のアナログ録音(SONY 5033902)と、アンネローゼ・シュミット(Pf)とクルト・マズア指揮ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団により、1972年にドレスデンのルカ教会で収録されたアナログ録音(DENONの紙箱全集の COCQ-84097-105 と、例の MyClassicGallery という全集分売ものの GES-9233と、実は2枚ある)です。セル盤のほうは、ピアノの見事さ、オーケストラのリズムの切れ味にはなんともいえない華やかさ、軽やかさがありますし、マズア盤の東独ルカ教会での録音も、残響豊かなふっくらとしたアナログ録音が、堂々とした演奏の良さをじゅうぶんに伝えてくれています。

「戴冠式」という標題を持つ、ピアノ協奏曲第26番は、1787年の初めに最初の楽章が手がけられていたけれど、1790年になって、新皇帝レオポルトII世の戴冠式の祭典で演奏するために日の目を見た曲だそうです。このへんの、予約演奏会を開こうにも予約会員が一人しか集まらない状況だったという、モーツァルト晩年の困った事情は、実に不自然です。私のような田舎の中年が講師を勤めるような地域のパソコン講習会でさえ十数名の参加者があるのですから、一人だけと言うのはむしろ不自然・作為的なものを感じます。考えられるのは、

(1)1788年、オーストリアがトルコに参戦したという世情が、貴族たちを領地へ帰省させ、ウィーンは聴衆がからっぽ状態になっていた。

(2)貴族をコケにした1786年の「フィガロ」以来、主な聴衆である貴族に反感を持たれてしまった。

(3)自由な非常勤の身分にも関わらず、高給で引き立ててくれていたヨーゼフII世の見方が変わり、また健康を害しつつあった。

(4)決定的だったのは、たぶん1789年のフランス革命だったろう。「モーツァルトは危険な奴だ!」

(5)音楽的流行の移ろいやすさの根底には、他の多くの音楽家たちによる、ポストをめぐる足の引っ張りあいもあったのでは。

などでしょうが、ダ・ポンテの危険な台本「フィガロの結婚」をオペラにした生意気野郎のモーツァルトは「ほされてしまった」と考えるのは自然なことのように思えます。にもかかわらず、見掛け上の後退の裏にあるこの音楽的充実は、モーツァルトの自負心でしょうか、それとも音楽的本能でしょうか。

第1楽章のカデンツァは、アンネローゼ・シュミット盤ではパウル・パドゥラ=スコダによるものと明確に記載されていますが、カサドシュ盤ではロベール・カサドシュ自身によるものでしょうか。写真のLPは、オリジナルの日本コロムビアのカサドシュ+セル+クリーヴランド管による盤です。

■ロベール・カサドシュ(Pf)、セル指揮クリーヴランド管

I=13'34" II=6'23" III=9'01" total=28'58"

■アンネローゼ・シュミット(Pf)、マズア指揮ドレスデン・フィル

I=14'01" II=6'50" III=10'50" total=31'41"