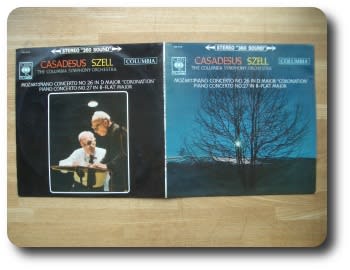

私の手元に、1枚のLPがあります。1963年初発の、日本コロムビア OS-270 というレコードです。内容は、ロベール・カサドシュ(Pf)、ジョージ・セル指揮コロムビア交響楽団による演奏です。見開きのダブルジャケットの中に、3ページにわたるライナーノートがあり、4ページ目は羽田空港ロビーでのカサドシュのポートレートと自筆のメッセージが掲載されています。なかなか気合の入った、立派なレコードです。

ところが、このライナーノートが、ある意味、まったくスゴイ。

1 音の色の魔法~カザドゥジュの実演とレコード~ (村田武雄) 158行

ほとんど全編がカサドシュへの賛辞ですが、指揮者にも少しだけ触れた箇所があります。行数にして1段落15行のみですので、全部を引用してみます。

2 曲目解説 (向坂正久) 180行

(1)モーツァルト最晩年のピアノ協奏曲

(2)Side-A モーツァルト ピアノ協奏曲第26番ニ長調「戴冠式」K.537

(3)Side-B モーツァルト ピアノ協奏曲第27番K.595

3 ロベール・カザドゥジュ~人と芸術~ (上野一郎) 170行

カザドゥジュ家の家系図、祖父から息子まで

つまり、158+180+170=508行の中に、指揮者とオーケストラに触れた内容は、先の1パラグラフ15行のみであり、全体の行数の3%しかない、ということなのです。素人の考えでは、協奏曲のレコードのライナーノートならば、独奏者を紹介し、指揮者とオーケストラの演奏を評価し、それぞれ半々くらいの行数を費やすのかな、と思いますが、実際はこんなふうでした。なんとなく当時のセルとクリーヴランド管弦楽団がどんな風に理解されていたかが想像できます。1970年の来日に始まる一連の動きで、これが一変してしまったことになります。

日本コロムビア時代、ジョージ・セルとクリーヴランド管弦楽団は、エピック・レコードに録音しておりました。エピック・レーベルは、1953年に米コロムビアレコードの傘下に設立された、フィリップス・レコードのクラシック音楽部門を販売するためのサブ・レーベルで、本家のコロムビア・レコードにはワルターやバーンスタインがおり、エピック・レーベルにはセル、ドラティ、ジュリアード弦楽四重奏団などが所属していた、ということのようです。そんな事情から、本家の売上に影響するような扱いはできなかったのでしょう。

この時代、音楽家が所属のレコード会社の営業政策によって評価されるようになっていた、という事実を表すものなのかもしれません。

さて、昨日は野暮用、今日は息子も帰省し法事と、山形交響楽団の定期演奏会は行けそうにありません。残念無念です。12月3日の山形弦楽四重奏団の定期演奏会には万難を排して出かける予定。楽しみです。

ところが、このライナーノートが、ある意味、まったくスゴイ。

1 音の色の魔法~カザドゥジュの実演とレコード~ (村田武雄) 158行

ほとんど全編がカサドシュへの賛辞ですが、指揮者にも少しだけ触れた箇所があります。行数にして1段落15行のみですので、全部を引用してみます。

この新しいステレオの「ピアノ協奏曲第26番と第27番」とは、セルが指揮しているだけに、いっそう冷たいほどに引きしまったモーツァルトとなった。これは1963年の最も新しい録音なので、カザドゥジュの音色の美しさが見違えるように鮮やかに聴かれる。直ぐ前で弾いているような録音法もカザドゥジュのピアノの場合にはタッチの1つ1つが目に見えて魅力的だ。いっさいの主観的な解釈を許さない音楽家であるカザドゥジュとセルの組み合わせは、現在考えうる最良のものである。さっそうたるテンポで直截簡明に表現する、この2人の芸術観は現代人のすべてに通じる。モーツァルトが時代の垢を洗い落として、われわれの前に新しい肌を輝かせている。とくに「第27番変ロ長調」(K.595)がすぐれた演奏である。

2 曲目解説 (向坂正久) 180行

(1)モーツァルト最晩年のピアノ協奏曲

(2)Side-A モーツァルト ピアノ協奏曲第26番ニ長調「戴冠式」K.537

(3)Side-B モーツァルト ピアノ協奏曲第27番K.595

3 ロベール・カザドゥジュ~人と芸術~ (上野一郎) 170行

カザドゥジュ家の家系図、祖父から息子まで

つまり、158+180+170=508行の中に、指揮者とオーケストラに触れた内容は、先の1パラグラフ15行のみであり、全体の行数の3%しかない、ということなのです。素人の考えでは、協奏曲のレコードのライナーノートならば、独奏者を紹介し、指揮者とオーケストラの演奏を評価し、それぞれ半々くらいの行数を費やすのかな、と思いますが、実際はこんなふうでした。なんとなく当時のセルとクリーヴランド管弦楽団がどんな風に理解されていたかが想像できます。1970年の来日に始まる一連の動きで、これが一変してしまったことになります。

日本コロムビア時代、ジョージ・セルとクリーヴランド管弦楽団は、エピック・レコードに録音しておりました。エピック・レーベルは、1953年に米コロムビアレコードの傘下に設立された、フィリップス・レコードのクラシック音楽部門を販売するためのサブ・レーベルで、本家のコロムビア・レコードにはワルターやバーンスタインがおり、エピック・レーベルにはセル、ドラティ、ジュリアード弦楽四重奏団などが所属していた、ということのようです。そんな事情から、本家の売上に影響するような扱いはできなかったのでしょう。

この時代、音楽家が所属のレコード会社の営業政策によって評価されるようになっていた、という事実を表すものなのかもしれません。

さて、昨日は野暮用、今日は息子も帰省し法事と、山形交響楽団の定期演奏会は行けそうにありません。残念無念です。12月3日の山形弦楽四重奏団の定期演奏会には万難を排して出かける予定。楽しみです。