先日妻がしょげた顔をして「お風呂の栓を壊しちゃったかも知れない」と言うので確認すると確かに見かけ上は特に問題は無いもののお湯がいっぱいになって水圧がかかるとポップアップ水栓(ワンプッシュ水栓と言っているメーカもあります)のボタンを押しても栓が浮かずにお湯が排水出来ません。

ネットで調べると、出て来るのは全部ワイヤーの交換とブラシで汚れを落とす記事ばかり。 ワイヤーの交換には部品代だけで15000円くらい掛かると言った内容ばかりで、唖然としました。 まだ使い出して2ヶ月で故障?

そんな馬鹿げた話はある筈がないと妻に状況を聞くと、1週間くらい前に排水管の汚れを掃除しようと栓を外そうとして引っぱったが、栓が取れずに諦めてそれ以来どうも栓の動きが悪くなったらしい。

その程度で壊れる筈ないと強い仮定をして再度今度はポップアップ水栓の構造についてネットで調べましたが、見つかりませんでした。 仕方なく実際の動きを観察する事10分!

原因を見つけました。

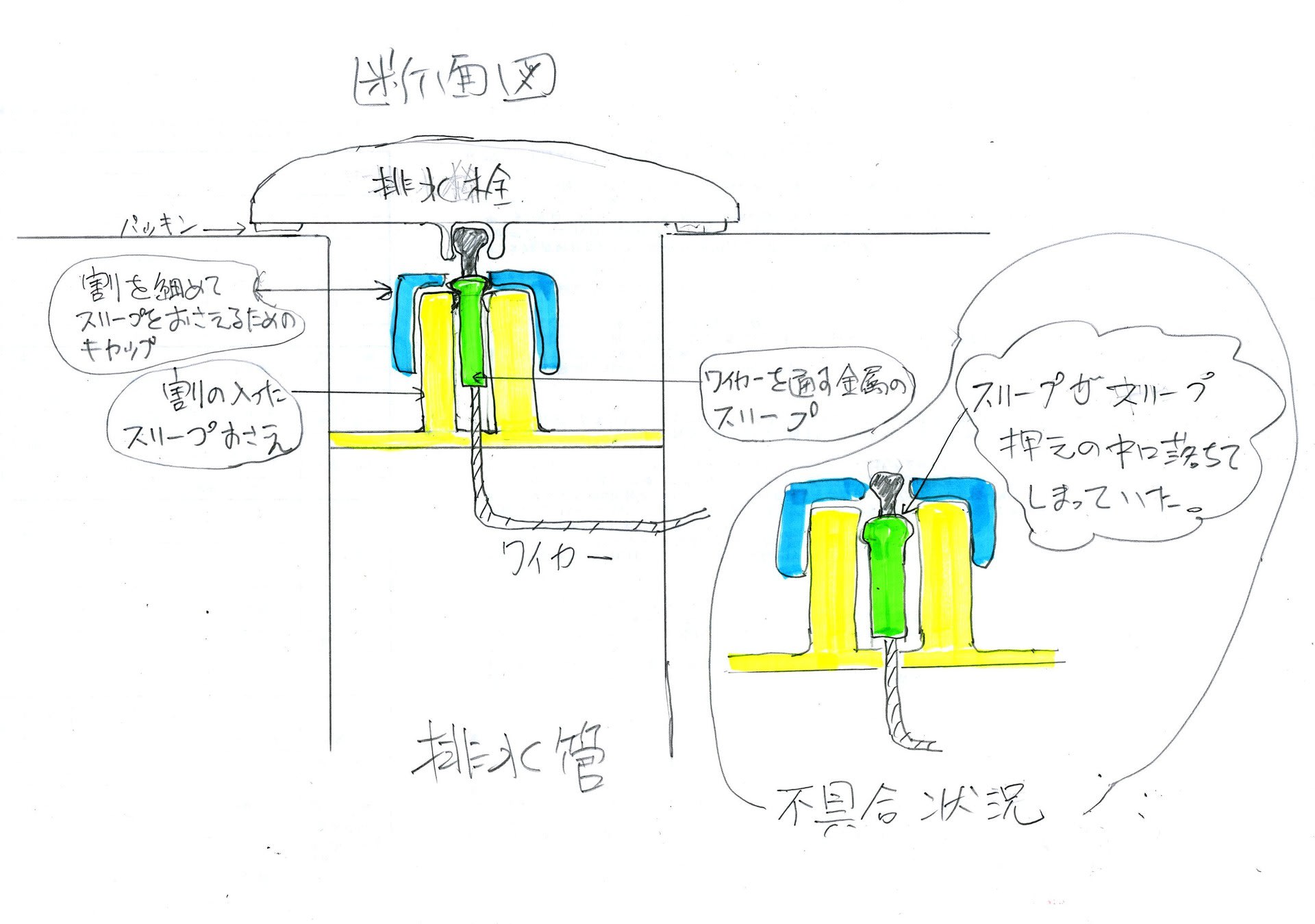

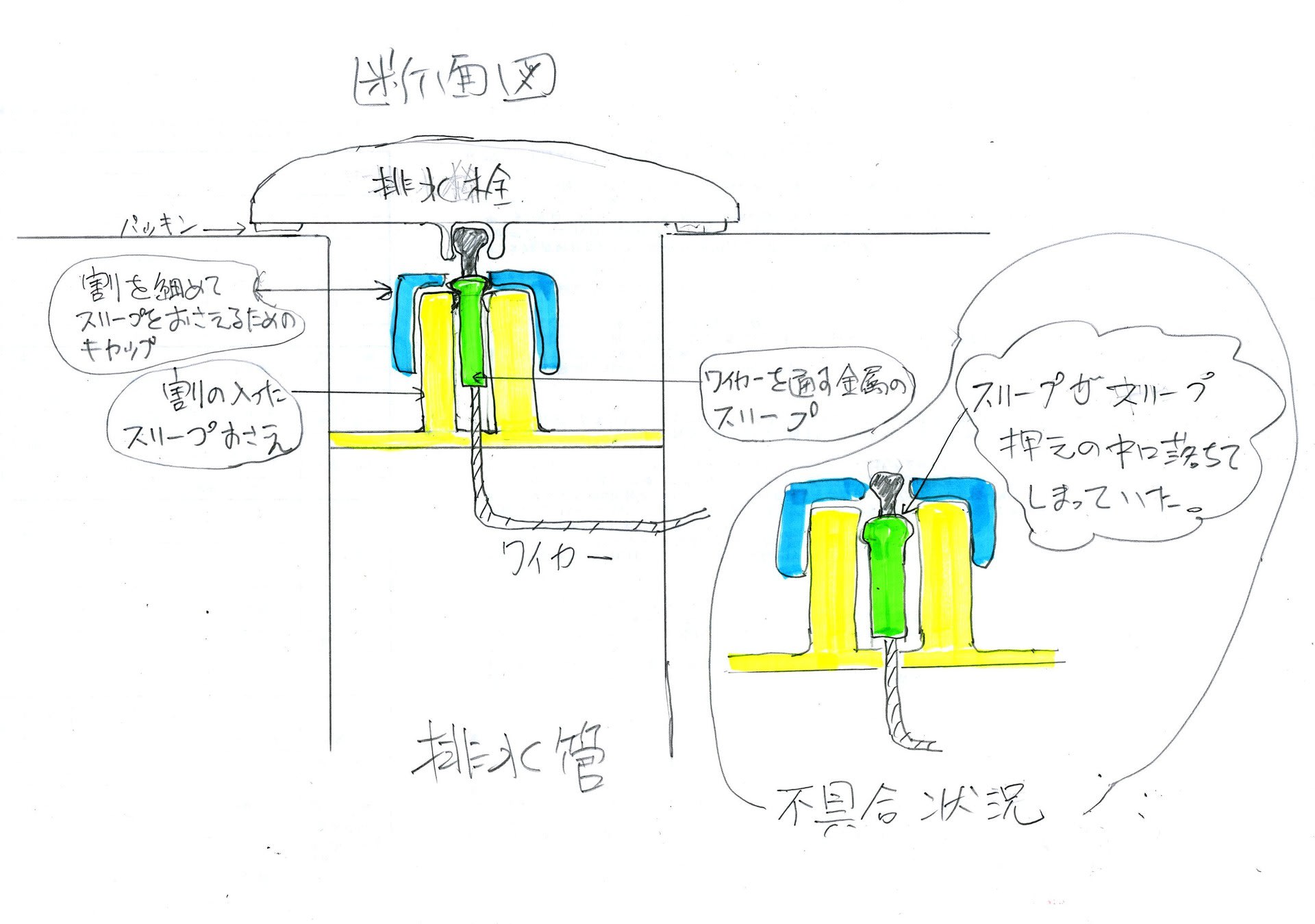

湯船上部のボタンと底の水栓とはワイヤーで接続されていて自転車のブレーキ等と同じ原理でボタンを押すと栓が上に上がって排水をする仕組みです。

・ボタンを戻した状態では棒が下がっていて栓が閉まる(正常な状態の写真で栓の部分を外してあります)

→

→

・ボタンを押すとワイヤーが押されて先端の棒が飛び出て栓が持ち上がる(正常な状態の写真)

→

→

でも、ワイヤーだけではヘナヘナで、動きの方向を固定する事が出来ないのでワイヤー先端部分には金属の棒が付いていて、スリーブ(かってに部品名を付けてます)の中を通す事で動き方向を固定して、水圧に負けずに栓を力強く上方向に持ち上げる事ができます。

(下手な図ですが、イメージはわかるでしょう)

しかし、このスリーブがプラスチックで出来たスリープ押さえの中に落ち込んでいて遊びが出来ていたため、栓をまっすぐ上に押し上げる事が出来無いのと、ワイヤーの延びる長さが足りなくなっていて栓が上に上がらない状態でした。

良く見るとスリープ押さえのプラスチックの管は、縦に割りが入っていてその割を抑える白いプラスチックの蓋が付いているようです。

つまり、その白いプラスチックを引っ張って外せば、割が開いてスリープを元の位置に直せる訳。

早速、ペンチを持ってきてその割を押さえるている白いプラスチック(写真に写っています)を軽く挟んで引っ張ると、思ったとおり外れました。

落ち込んでいたスリーブを割の入った管の上にひっぱり出して再度割を押さえる白いプラスチックを戻すと!! 正常な状態に直りました!!

妻も大喜び。

構造を分析して原因を見つければ修理は簡単。って訳です。 ただ、なぜそうなってしまったのかは良く分かりませんが、少なくとも栓を引っ張った事が原因ではないと思います。 何故なら力の向きが強く押す方向でなければスリーブがプラスチックの押さえの中に落ち込むはずないですから・・・

もしかすると、排水をした後の栓が浮いている状態で、掃除をしていてその栓を踏んづけたとか? そんな事くらいしか無いと思います。

取りあえずめでたしめでたし。

今度、同じ事があっても慌てる事はありません。

--

追伸。2018/6/30

Y.N.さんのコメントを戴いて、白いプラスチックを挟んで引っ張るのに私が使ったペンチをご紹介します。

上記説明で出てくる白いプラスチックは、表面がツルツルしていてとても滑りやすいです。

穴に落としたりしたら新しいものを買わなければいけなくなりますので最新の注意が必要です。

先端は細かいギザギザがあるものが良いです。

それと、ペンチを握った時に開き加減に調整できるプライヤーペンチが良いです。

なぜかと云うと、挟む時開いて斜めになると面ではなく点で接触することになるので、滑り落とす危険がありますが、もともと開き加減で掴めると面での接触になります。

作業時の参考にしてください。