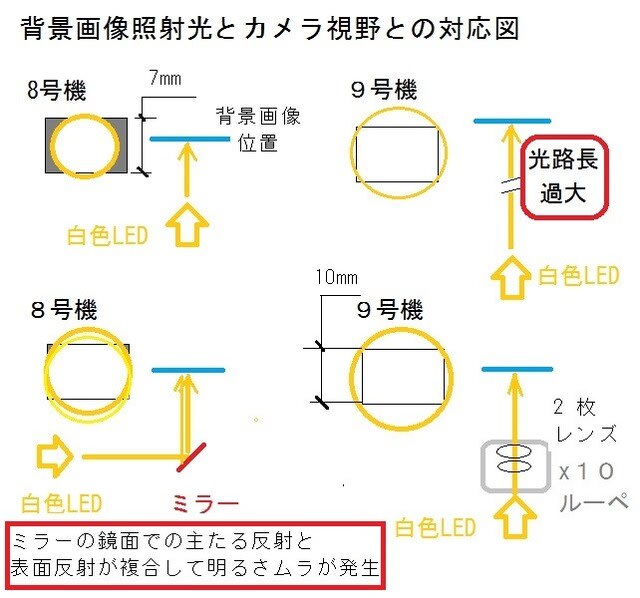

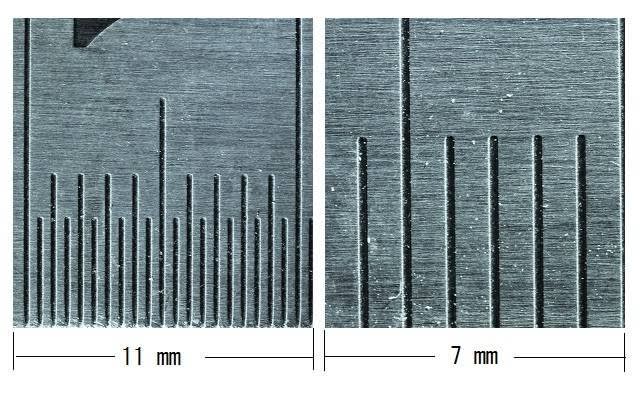

現状の雪の結晶撮影装置9号では縦方向の視野サイズを11 mmまで拡大した場合に、 全視野に渡っての明るさが均一にならない問題があり、 それに対処すべく実験と対策の検討を行いつつある。 まだ実験段階だが、 現状をまとめておく。

自作した雪の結晶撮影装置、 従来は視野の縦方向サイズは7mm程度のものであった。 それは、草津スキー場あたりでの降雪の大半が直径が 1~3mmの結晶だと言う事に対応しての結果です。

しかし世界を見渡せば自然の降雪の中で10mmものサイズの結晶もあるとの事。 僕自身が出会った最大サイズは北海道旭川での直径7mmの結晶でした。

とにかく現状の撮影装置で10mmものサイズに出会ったら、 全体を1ショットで撮影するのは無理なのです。 その最大の要因は結晶の背後に置く「背景画像」なる画像全域の照らすLED光源の照射エリアが狭い事に起因します。 何故狭いかと言えば、 1個の小さなLEDが発する光の単純な拡散を利用するタイプの照明であるためです。

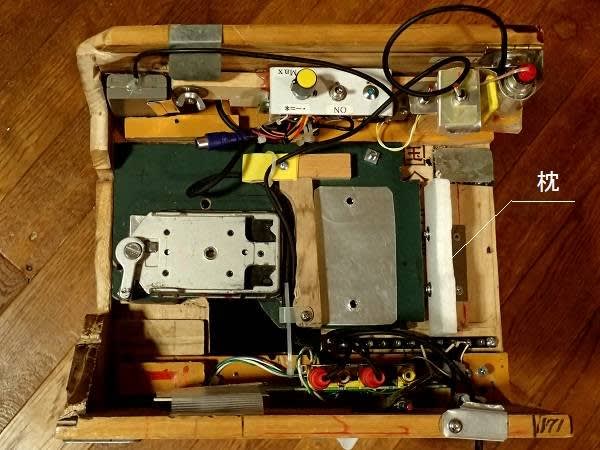

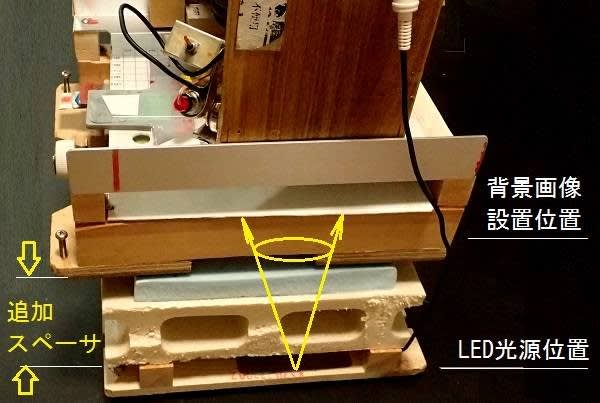

現状で簡単に照射エリアを大きくする方法は光源のLEDと背景画像間の距離を長くする事です。 確かに距離を稼げばカメラの縦方向視野 11mmでもほぼ全域を明るく照らすことは可能です。 しかし、 その距離を拡大する方法では撮影システムの高さが大きくなり、 ちゃちな作りではカメラ操作時に振動が生じ易く、画質に悪影響を生じてしまいます。

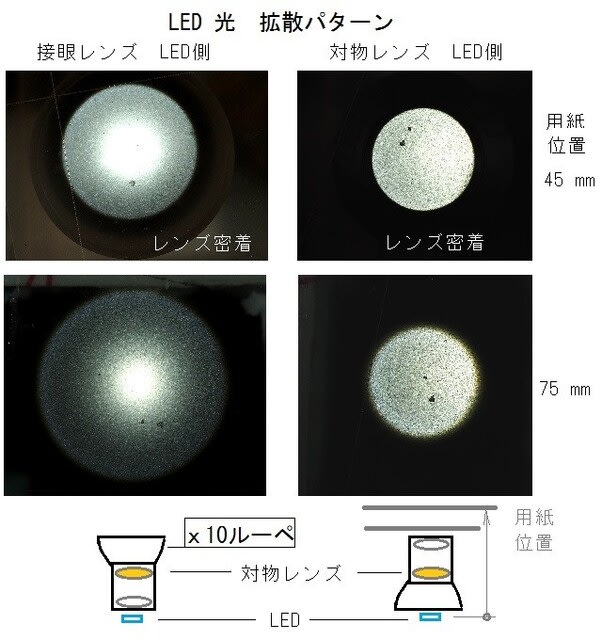

そこで今回は装置の高さを変えないで、LEDの発する光をルーペで拡大照射する方法での撮影可能か? ルーペを通過した後にどのような光のパターンとなるか実験で確認して見ました。

実験に使ったルーペは2枚のレンズで構成されたx10倍のルーペです。 このタイプのルーペを用いる場合、 LEDに対して通常の置き方にした場合とルーペの向きを上下逆さまにした場合とでは結像モードが異なる筈で、 ルーペを出る光のパターンも異なる筈です。 ここらへんに興味があったら、高校物理の勉強をYoutube「2枚の凸レンズ」でどうぞ

https://youtu.be/xvnhys8_fnc?si=YHz6XAjKuXuobBqP

とにかく、 現在使用中のLED素子は3個の素子を1チップにまとめた表面実装タイプ(発光エリアのサイズは概略3mmΦ程度)の物をプリント基板に実装して使用しています。 そのLEDの真上に拡大率10倍のルーペを置いたら、 装置の高さを大きく変更すること無く、 縦11mm、横15mmほどの視野領域を照明する光源として使える可能性があると考えての実験です。

照射光の強度パターンを確認する目的で、下記の用紙を使用しました。

メーカー 3M

インクジェットプリンタ専用 A-One 品番51181

この用紙は僕がPCで作成した背景画像の印刷する用紙として使用している物です。

なを拡大光パターンがザラっぽく見えるのはインク乗りを良くする目的での印刷用紙表面加工の影響と、 画像処理過程で「高コントラスト」表現にしたための2つの要因があります。 肉眼ではこの様な黒く大きな粒々は見えません

この実験の結果、 x10倍ルーペで 縦11mm のカメラ視野領域を照明する目的での使用は可能と判った。

ルーペの設置はLED側にルーペの対物レンズ向ける通常の配置が良好な明るさ分布が得られると判った。

接眼レンズの口径はカメラの視野サイズをカバー出来る大きさ、 ないしは少し大きい物が必要と判った。

手持ちしていたルーペの接眼レンズサイズは口径20mmだったので、 この条件はクリア出来た。