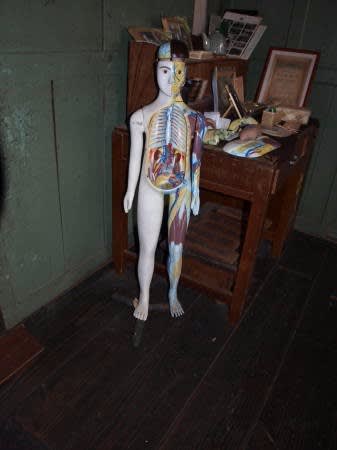

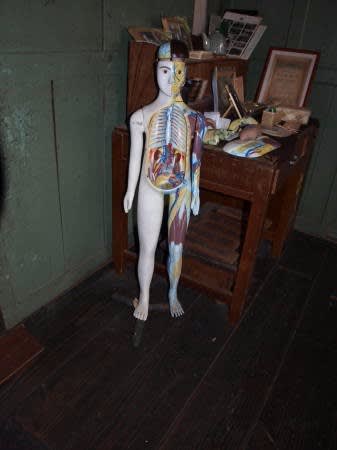

まるで昭和39年の東京オリンピックの頃に学んでいた小学校への

タイムスリップだ

その時に使われていた学校の備品などそのまま保存されていて

その頃を知ってる者には懐かしく

その頃を知らない者には新鮮に思えるだろう

いじめとか登校拒否なんてワードがまだ無縁の

貧しくも心豊かで夢のあった時代だ

タイムスリップだ

その時に使われていた学校の備品などそのまま保存されていて

その頃を知ってる者には懐かしく

その頃を知らない者には新鮮に思えるだろう

いじめとか登校拒否なんてワードがまだ無縁の

貧しくも心豊かで夢のあった時代だ

霜月祭り

たまたま食堂で相席した下栗出身の中年男性が語ってくれたのは

この地を支配していた遠山氏の悪政に苦しめられた領民が

一揆を起こし遠山氏とその家臣を殺めた翌年から

疫病や飢饉が続いたために遠山氏を神として祀り

鎮魂祭として始まったらしいという

また

その時の首謀者(?)が逃れ隠棲したのが日本のチロル下栗だと言われてるそうだ

程野、中郷、上町と祭りの行われる神社を巡ってみた

外見はどこにでもありそうな神社なのだが

中を覗くと

でんと鎮座した竈が何気に神々しい

上町にある「まつり伝承館天伯」に展示してある各地区の面は

レプリカながらなかなか見応えがあって面白い

たまたま食堂で相席した下栗出身の中年男性が語ってくれたのは

この地を支配していた遠山氏の悪政に苦しめられた領民が

一揆を起こし遠山氏とその家臣を殺めた翌年から

疫病や飢饉が続いたために遠山氏を神として祀り

鎮魂祭として始まったらしいという

また

その時の首謀者(?)が逃れ隠棲したのが日本のチロル下栗だと言われてるそうだ

程野、中郷、上町と祭りの行われる神社を巡ってみた

外見はどこにでもありそうな神社なのだが

中を覗くと

でんと鎮座した竈が何気に神々しい

上町にある「まつり伝承館天伯」に展示してある各地区の面は

レプリカながらなかなか見応えがあって面白い

峠集落・・・・

まんま峠にある集落だが住んでるのは1軒くらいか?

バス停の傍にあつた鹿谷城址の案内板を見ると

1200年代にこの地に入った松崎氏が造ったとあるから

この辺りはずいぶん古くから開拓されていたものだ

小学校向かいの廃墟となった建物脇の看板の文字は

「のぶしなレクリエーションセンター」

昭和50年前後には多少の賑わいもあったのだろうか?

まんま峠にある集落だが住んでるのは1軒くらいか?

バス停の傍にあつた鹿谷城址の案内板を見ると

1200年代にこの地に入った松崎氏が造ったとあるから

この辺りはずいぶん古くから開拓されていたものだ

小学校向かいの廃墟となった建物脇の看板の文字は

「のぶしなレクリエーションセンター」

昭和50年前後には多少の賑わいもあったのだろうか?

峠集落にあるこの廃校の存在は知ってはいたが

想像以上に大きな木造校舎の出現にちょっと感動

立派なプールに体育館

校庭も十分に広い

この学校に最盛期はどれほどの児童が学んでいたのだろう?

100人くらいのキャパは優にありそうだ

閉校は1976年でその後は一部公民館として使われているようで

窓越しに調理場の新しい鍋や食器が見えるが利用されているのだろうか?

二階の軒下や剥がれた壁板の隙間には大きなスズメバチの巣がぶら下がってるし

公民館として利用されてない部分の損傷はかなり進んでる

校舎と体育館の間にあるトイレが開放されたままだ

昔の小学校のトイレは男女一緒のスペースだった

ここも入口は同じで右側が男子左側が女子用になっていて

まるきりのオープンスペースだ

そんな訳で学校でウンチする男子は恥ずかしさに耐えなくてはならなかったのだ

想像以上に大きな木造校舎の出現にちょっと感動

立派なプールに体育館

校庭も十分に広い

この学校に最盛期はどれほどの児童が学んでいたのだろう?

100人くらいのキャパは優にありそうだ

閉校は1976年でその後は一部公民館として使われているようで

窓越しに調理場の新しい鍋や食器が見えるが利用されているのだろうか?

二階の軒下や剥がれた壁板の隙間には大きなスズメバチの巣がぶら下がってるし

公民館として利用されてない部分の損傷はかなり進んでる

校舎と体育館の間にあるトイレが開放されたままだ

昔の小学校のトイレは男女一緒のスペースだった

ここも入口は同じで右側が男子左側が女子用になっていて

まるきりのオープンスペースだ

そんな訳で学校でウンチする男子は恥ずかしさに耐えなくてはならなかったのだ

当信川(たにしなかわ)沿いの明るく開けた山間地には

幾つかの小さな集落が点在する

かつては信級村(のぶしなむら)だったそうだ

対岸の山の斜面はほとんどが落葉樹で

「秋の紅葉はそりゃぁ素晴らしいもんだ」と地元の方が語ってくれた

冬の厳しささえ乗り越えれば

春から秋にかけての自然の中での生活は豊かなものだろうことは想像がつく

昭和21年の5万図と見比べると

西隣に位置する美麻村では高地胡桃蔵里、屋敷平などいくつもの集落が消滅しているが

信級地区の集落は人口は減りつつもほとんど存続しているのはそれだけ暮らしやすかったからに他ならない

幾つかの小さな集落が点在する

かつては信級村(のぶしなむら)だったそうだ

対岸の山の斜面はほとんどが落葉樹で

「秋の紅葉はそりゃぁ素晴らしいもんだ」と地元の方が語ってくれた

冬の厳しささえ乗り越えれば

春から秋にかけての自然の中での生活は豊かなものだろうことは想像がつく

昭和21年の5万図と見比べると

西隣に位置する美麻村では高地胡桃蔵里、屋敷平などいくつもの集落が消滅しているが

信級地区の集落は人口は減りつつもほとんど存続しているのはそれだけ暮らしやすかったからに他ならない

この辺りの生業は

かつては麻の栽培、タバコ葉の栽培、養蚕、炭焼きが現金収入で

後は自給自足なのだろう

麻煮の釜屋というのがあった

近くで作業していた年配の女性に聞いてみた

ここは共同で麻を煮て繊維をとったり

味噌を作るための豆を煮たそうだ

かつては麻の栽培、タバコ葉の栽培、養蚕、炭焼きが現金収入で

後は自給自足なのだろう

麻煮の釜屋というのがあった

近くで作業していた年配の女性に聞いてみた

ここは共同で麻を煮て繊維をとったり

味噌を作るための豆を煮たそうだ

舗装はされているものつづら折りの急坂を上るのは気が抜けない

信州新町名物のジンギスカンと温泉を楽しめるさぎり荘からグイグイ高度を上げていく

等高線の幅が広くなり道幅も広まってほっとしたところで現れる集落が岩下集落だ

こんな所にこんなものが・・・・

長野市信州新町の信級(のぶしな)の岩下集落から天こう峯の山道に、四国八十八札所を模倣した、写し霊場を「天こう峯八十八石仏」と呼ぶ。文政4年に完成し、信級集落の人たちにより、保護されている。

四国八十八番札所のそれぞれの本尊と同じ観音、順序で麓より並べられている。天こう峯山頂には、金毘羅社があり、昭和40年ころまでは、社殿と鳥居が残っていたが、現在は社の三重の敷石のみとなっており、その敷石に丸石が置かれている。甲斐の国の道祖神と似た風体である。

観音石仏は、おだやかな顔をしており、推測の域を越えないが、伊那高遠の石工の作ではないかと思われる。麓から山頂までは、1時間ほどの登りである。決して楽ではない行程ではあるが、満足できる八十八観音の巡礼である

四国八十八ヶ所巡り

お伊勢参り

金毘羅参り

富士講

今の海外旅行みたいなもんだ

今度ゆっくり辿ってみたいが

熊出没注意かな?

信州新町名物のジンギスカンと温泉を楽しめるさぎり荘からグイグイ高度を上げていく

等高線の幅が広くなり道幅も広まってほっとしたところで現れる集落が岩下集落だ

こんな所にこんなものが・・・・

長野市信州新町の信級(のぶしな)の岩下集落から天こう峯の山道に、四国八十八札所を模倣した、写し霊場を「天こう峯八十八石仏」と呼ぶ。文政4年に完成し、信級集落の人たちにより、保護されている。

四国八十八番札所のそれぞれの本尊と同じ観音、順序で麓より並べられている。天こう峯山頂には、金毘羅社があり、昭和40年ころまでは、社殿と鳥居が残っていたが、現在は社の三重の敷石のみとなっており、その敷石に丸石が置かれている。甲斐の国の道祖神と似た風体である。

観音石仏は、おだやかな顔をしており、推測の域を越えないが、伊那高遠の石工の作ではないかと思われる。麓から山頂までは、1時間ほどの登りである。決して楽ではない行程ではあるが、満足できる八十八観音の巡礼である

四国八十八ヶ所巡り

お伊勢参り

金毘羅参り

富士講

今の海外旅行みたいなもんだ

今度ゆっくり辿ってみたいが

熊出没注意かな?

柳久保集落を少し下り分岐路を西隣の高登屋集落へと上る

道端には小さな消防庫と枯れ蔦の絡まり錆びついた半鐘があるが

消防団が機能しているとは思えない

戸数10戸に満たない限界集落には結構立派な家もあるが

ほとんどが空き家になってるようだ

テレビで昨年1年間で消滅した集落は190か所だと言っていた

ここも近い将来消滅するのだろう

こんな山奥にもコミュニティバスの停留所があり除雪も行き届いている

日本の行政の細やかさに感心してしまう

道端には小さな消防庫と枯れ蔦の絡まり錆びついた半鐘があるが

消防団が機能しているとは思えない

戸数10戸に満たない限界集落には結構立派な家もあるが

ほとんどが空き家になってるようだ

テレビで昨年1年間で消滅した集落は190か所だと言っていた

ここも近い将来消滅するのだろう

こんな山奥にもコミュニティバスの停留所があり除雪も行き届いている

日本の行政の細やかさに感心してしまう