キジバトの鳴き声

子供の頃,姉と自転車 で近所をサイクリングしていた頃だろう。この鳴き声が耳に入った。

で近所をサイクリングしていた頃だろう。この鳴き声が耳に入った。

一体なにが鳴いているのだろうと疑問に思ったものである。「デーデーポッポッポー」という鳥だということにしばらくなっていた。

それを思い出したのが,2024年に節分で豆まきをした後のこと。節分だから「鬼は外」で豆をまく。するとどうなるか

このキジバトが来ていた。公園などに群れているドバトとは異なり,仕草が可愛らしい。模様も美しく見えるではないか。

いろいろ調べると日本在来の野鳥とのこと。自宅近くには神社の森があったりするので,そこに住んでいるのかもしれない。

さらに思い出すのがコジュケイである。これは,正体を相当後になって知ったものだ。

コジュケイの鳴き声

コジュケイの鳴き声は,小学6年生の夏の早朝に聞いていた。当時も釣り禁止の井の頭公園に,監視員の目を盗んで釣りにいくため(時効ネ )にたしか自宅を6時ぐらいに出て,ちょっと走るとこの鳴き声である。監視員はたしか朝8時になると来るので,それまでの1時間半をテナガエビ釣りに要したものだ。

)にたしか自宅を6時ぐらいに出て,ちょっと走るとこの鳴き声である。監視員はたしか朝8時になると来るので,それまでの1時間半をテナガエビ釣りに要したものだ。

「チョットコイ」とも言われるコジュケイであるが,当時もそんな解釈をしていた。だが,それがコジュケイだと知るには随分時間を要した。

メトロリバーで釣りをしていると,野鳥の様々な鳴き声が聞こえる。姿など見たこともないホトトギスが鳴くと「春がきた」と感じる。ヨシキリが泣き出すと「初夏」だと感じる。場所によってはキジの美しい雄が中洲に居たりするので,そっと観察している。スマホで撮影に成功したことはないが 。

。

魚の場所を教えてくれるウ,サギ類。この二種がいれば相当に「いい場所」であるが,「釣りの屁理屈が上手な人」は「釣れないのはウが食べちゃうからだ」なんていう。ちゃんと調べればウの潜水時間の短さも魚とりの苦労もわかる話である。そもそも,深刻な被害を言うなら50年以上前に「公害」で魚が住めなくしたことを忘れてしまう,そんな釣り人が未だに居るから不思議である。

以前は幻の鳥だったカワセミも,自宅近所の川でさえ普通に見られる鳥になった。もちろん,それは河川浄化による魚類の復活がある。同時に,カワセミが「人間は敵ではない」と理解しているのだと思う。

そうそう,いつだったかどこかの論文で「鳥の鳴き声は,会話だ」というものがあった。僕としては子供の頃からそういう解釈をしていたが,理科の先生には叱られたものである。オズマ君はふざけてばかりだと。

同様に,「一度釣られた魚は学習し,それを周囲に伝える」のも事実である。バスフィッシングの研究がしっかりしているアメリカの論文では「延々釣りたかったら,釣った場所でリリースしないこと」を書いていた。これは,村田基さんも同じことを言っていたよね

節分の豆撒きから始まっていろいろ書いたが,早朝散歩 はいろいろ教えてくれるものがある。

はいろいろ教えてくれるものがある。

それにしても,メジロと目があったときは向こうも驚いて ,一気に視界から消えていった。カワイイ

,一気に視界から消えていった。カワイイ のに,じっくり観察させてくれないのが野鳥なのだろう。

のに,じっくり観察させてくれないのが野鳥なのだろう。

。

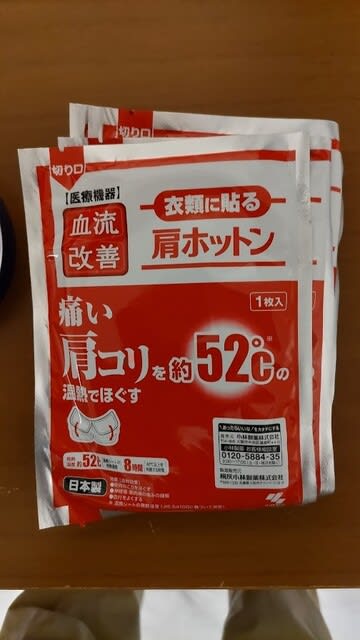

。 」よくなるとタワシでゴシゴシしてもダメ。強烈な草津温泉では「ビリビリ」きて,お尻が破れそうに痛くなっなった記憶もある。

」よくなるとタワシでゴシゴシしてもダメ。強烈な草津温泉では「ビリビリ」きて,お尻が破れそうに痛くなっなった記憶もある。

。爪水虫から感染した可能性も高い。

。爪水虫から感染した可能性も高い。

。

。

。

。

降る2/25のことだった。

降る2/25のことだった。 。

。

」と伝えてようやく納得して帰っていった。

」と伝えてようやく納得して帰っていった。

。我ながら驚異的な成果を得た。

。我ながら驚異的な成果を得た。 。毎回お会いしているヘラ釣りの方にも挨拶してみたが「ダメだろう」と言っていた。だが,少なくともご友人の方は2枚の立派なヘラを釣っていた。一体どこがダメなんだ

。毎回お会いしているヘラ釣りの方にも挨拶してみたが「ダメだろう」と言っていた。だが,少なくともご友人の方は2枚の立派なヘラを釣っていた。一体どこがダメなんだ 。相変わらず正体不明

。相変わらず正体不明 。釣り針にかからない相手だということはわかったが,ホント何が一瞬アタッているのだろう

。釣り針にかからない相手だということはわかったが,ホント何が一瞬アタッているのだろう を摂る。

を摂る。

。

。 。

。

。

。

。

。

であるナマズだが,濁っているから釣りやすいのか

であるナマズだが,濁っているから釣りやすいのか 。強烈なファイトの後はさすがにそうそうヒットが続かないからね。

。強烈なファイトの後はさすがにそうそうヒットが続かないからね。 。

。

。乗ったぜ

。乗ったぜ 。今度もデカイナマズじゃないのか

。今度もデカイナマズじゃないのか

。これもフックのチモトを掴んで抜き上げたんだけど。

。これもフックのチモトを掴んで抜き上げたんだけど。

できないけど,気分的にはピヤー

できないけど,気分的にはピヤー

。でも,このポイントのパワーはこんなものではない。仮称・太田さんはライギョを釣っているし,バスの実績も多数ある。

。でも,このポイントのパワーはこんなものではない。仮称・太田さんはライギョを釣っているし,バスの実績も多数ある。

とくにドラグ部分はかなりの枚数)ので注意

とくにドラグ部分はかなりの枚数)ので注意

をかけ,机を雑巾で綺麗にする。

をかけ,机を雑巾で綺麗にする。

と朝

と朝 がくる。

がくる。

が青空

が青空 。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。祝杯だ。なぜか強烈に酔った。

。祝杯だ。なぜか強烈に酔った。

に感謝である。

に感謝である。 。

。 。懲りずにまたメトロネットワークお願い致します

。懲りずにまたメトロネットワークお願い致します