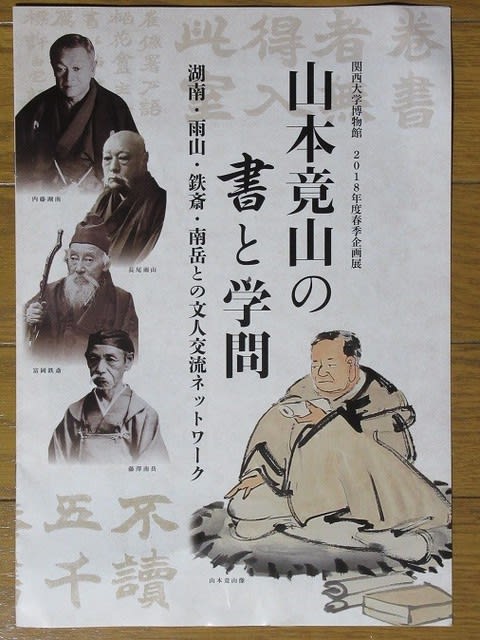

4月21日(土)、この日は、2・3年生が京都の研修旅行に出かけているのですが、私は引率の役目をはずれましたので、4年生4名と大学院生1名を連れて、関西の二つの施設の展示を見学に行きました。ゼミ学生の一人、松村紗希さんが、卒論で長尾雨山の書を扱っていますので、主として彼女のための資料収集ですが、どうせ自家用車で行くので、他に都合のつく人たちも同乗させました。朝8時に大学を出発し、11時少し前には関西大学博物館に到着しました。ここは大阪府吹田市の千里ニュータウンの、関西大学千里山キャンパスの中にあります。万博公園からも比較的近いところです。

http://www.kansai-u.ac.jp/Museum/info/detail.php?i=253

関西大学の文学部には、私の研究仲間の先生がおられます。この日はお休みなのに、吾妻重二先生と陶徳民先生が、わざわざ時間を作って来て下さり、展示解説をして下さいました。本当に贅沢な時間を持つことができました。ありがとうございます。長尾雨山のコーナーは特に熱心に鑑賞しました。この展示内容に関するシンポジウムが次週28日(土)に、関西大学梅田キャンパス8Fで実施されます。興味のある方はぜひご参加下さい。私はこの日は四国大学のオープンキャンパスで勤務日です。代わりに、大学院生の渡邊浩樹君が参加してくれることになっています。そのために、この日は彼に同行してもらいました。

1時間半ほど見学してから先生方にお礼を言って別れ、大学の生協食堂で食事をし、みんな満足顔です。この日は快晴で、温度も29度まで上がり、まるで夏のような暑さでした。

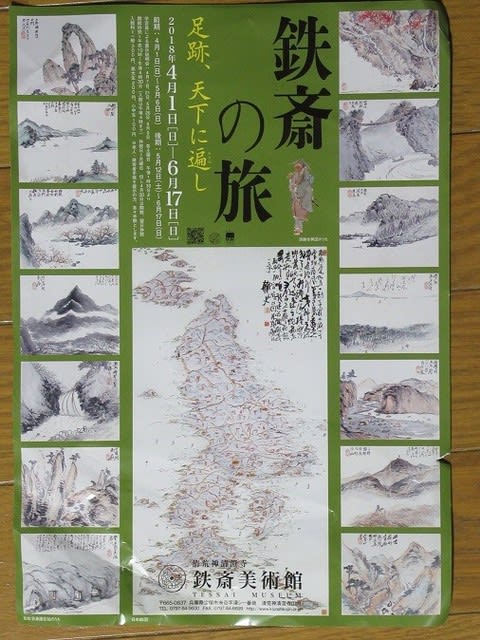

この後、長尾雨山にも関係の深い、富岡鉄斎の作品を観に、兵庫県宝塚市の鉄斎美術館に移動しました。1時間ほどで着きました。有名な宝塚歌劇場の前の道をまっすぐ上がったところの清荒神清澄寺(きよしこうじんせいちょうじ)境内にあります。この寺院は平安時代の宇多天皇の時代の開創ですが、かまどの神様、つまり火の神様である「荒神」を祀っていて、道教的な要素も強く混じっている神仏混交的な寺院です。現在は「真言三宝宗」という宗派を名乗っています。

http://www.kiyoshikojin.or.jp/tessai_museum/

内部は撮影禁止でしたので、入口近くの複製作品のコーナーの写真を撮りました。興味深い作品の数々を、学生たちはじっくり鑑賞しました。途中、学芸員の柏木和子先生が会場見回りに来られて、長尾雨山に関する論文の抜き刷りもいただくことができ、松村さんの資料はさらに増えました。

今回の企画展は、鉄斎の旅をテーマにしたもので、様々な名所を描いた水墨画作品をたくさん見ました。董其昌の言う「万巻の書を読み、千里の道を行く」ことが、文人の世界観を広げ、スケールの大きな作品制作につながるのだと、鉄斎によって述べられていました。これは、日下部鳴鶴も著書の中で述べていることです。文字を書く技術を磨くだけが書道ではありません。

鑑賞後に、美術館の前にある清荒神清澄寺本堂を参拝し、厄除けを祈願しました。ここのご住職と鉄斎が仲が良かったために、多くの作品が集まり、後に美術館建設につながったということです。

たくさんの良い作品を観ることで、学生たちはかなり刺激を受けたようです。このような経験が、彼らの脳内で古典の学習と合体して化学変化を遂げ、後に学業や作品に表れてくることを期待しながら帰路につき、大学には18時ごろに到着しました。約10時間の行程でした。丸一日太陽の光に照らされて、顔も少し焼け、心地よい疲労感です。様々な先生方のお力もいただき、良い資料収集となりました。この日は300キロ以上を車で移動しましたので、80里ほどの道を行ったことになります。でも昔の人が千里の道を行ったときはじっくり徒歩で行ったわけですから、現代のスピーディーな自動車の移動でいえば、万里ほどの感覚でしょうか。これからも、様々な見聞を広げていくことが必要です。