今回は以前から気になっていた松戸市秋山にある

『天照大神』について調査

地図には『天照天神』と記されているが

昔の地図にはちゃんと『天照大神』とフルネームで記されていた

多いのは「宮の前」とか「観音下」「稲荷」「天王脇」「第六天」「天神」など

伊勢神宮と神明社以外で天照の名があるのが気になるポイント

現地に行ったら手がかりはこの『秋山天神公園(天照公園)」のみ

天神様は「菅原道真」のことで、天満宮と天神社で祭られているのが一般的

しかし、天津神(天孫降臨系)を略して天神と呼ぶ場合もあるとか

国津神(出雲系)ではないという表しでもあるのか?

(天神山古墳というのもそっち系という意味なのかも)

付属学校の『聖徳』の名も「しょうとく」ではなく「せいとく」なのだ

地名を頼りに周辺を散策

まずは秋山の核心の「慶国寺」へ

『長秋山慶国寺』

1262年創建の日蓮宗だが真言宗からの改宗

隣の春日神社と一直線に繋がっているのが特徴

ここは「郷」という地名がある

本郷とか上本郷とかは地域の中心地であることが多い

『郷に入れば郷に従え』というように郷は重要な起点を示す

が、特に手掛かりなし

『子安鬼子母尊神』と『七面大明神』を安置する

【追記】真言宗は大日如来で神仏習合時代は天照大神と同一とされていました

向いの『春日神社』へ

3の鳥居まである長い参道

『八柱村秋山』とある

明治維新後に八つの村の合併があり八柱村が誕生

字秋山小字神宿で、江戸時代には秋山村として存在

神仏分離と色々とあった時代だが秋山由来がはっきりしていない

大橋の秋山虎康の名からなのか?隣の稲越のイメージから

『豊葦原千五百秋水穂国」(とよあしはらの ちいおあきのみずほのくに)』の秋の字なのか?

木像の鳥居は厳島神社タイプとみる、朱色ではないが年代はありそう

総本山は奈良の三笠山(春日山・若草山)

768年に社殿を創建

武甕槌命(タケミカヅチノミコト)様、経津主命(フツヌシノミコト)様、天児屋根命(アメノコヤネノミコト)様、比売神(ヒメガミ)様を祭る

有名な『鹿』は鹿島神宮から送れれたものといわれる

「神紋」は『藤』だが、『下り藤』が本家本元

春日大社は藤原家の氏神様(中臣)

藤原氏といったら摂関政治

天皇に代わって政治を行っていた一族

ひょっとすると天照大神はこの藤原氏に乗っ取られてしまったのか?

右脇に『天照皇大神宮』が祭られていた

ここの地名は『神宿』

メインは春日神社だけど天照の宿なのかもしれない

しかし春日大社は鹿島神宮との関係が強いのだが

境内には鹿が見受けられない・・・

直観的には天照大神をここに移転したのだと思った

同じ地域で同じ神を2柱は祭らないとは思う

石碑には「奈良の春日大社の大神を奉祀』と記されている

ここの狛犬は、しっぽが2つあるとのこと

調べてみると狛犬も色んな種類がいる

時代によって流行やスタイルが違うらしい

個人的には春日神社は『鹿』であってほしい

聖徳大付属の方へ

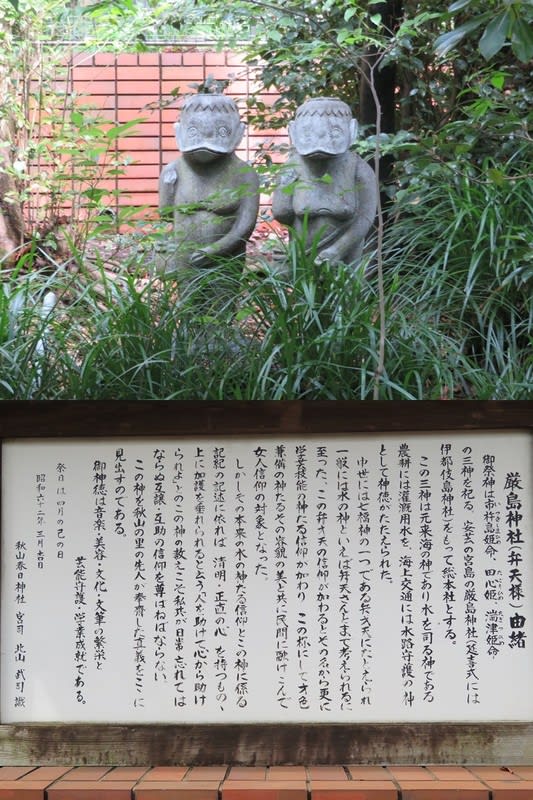

小学校の敷地内に残る『厳島神社』

平清盛にゆかりのある神社

地名では『弁天』の名が残っている

本来は弁財天のミニチュアなはずのに布袋天がある

本来は水神系は龍か蛇か亀なんだがけど

カッパって、

ここは春日神社の管轄

先ほどの木像の鳥居はここと関連ありそう

東の高塚新田へ

『高塚八幡宮』

応神天皇( 誉田別命))を祭る天皇系の神社

八幡宮は源氏にもゆかりがある

天照の公園からちょうど東に位置する

参道は長く平坦だが高塚地域自体が高台にある

河原塚同様に塚が付く地名は古墳や墓地だった場合が多い

灯篭が『∵』

片方は損傷

日蓮宗と習合していたもよう

春日神社と似たようなタイプで

やはり尻尾が2つに割れている

口の開き方が中途半端、唐獅子タイプと思われる

脇に天満宮がある(これが天神さま)

末社が南を向き、本殿は東向き

秋山とのからみはなさそう

南の稲越方面へ

市川市稲越町の『厳島神社』

古地図には「辯天祠」と表記

天照の公園からは南に位置する

稲越の稲は伊勢神宮(天照)みたいなイメージがあるけど

『稲荷神社』が見つからなかった

稲越町は下総国分寺の鬼門の位置にあたるのだが

この神社の神紋は『三つ鱗』

『北条家』の家紋と同じ

上野の不忍池と柏の布施弁天でも見受けられる

その他の情報なし

近くの寺へ

日蓮宗の『安穏寺』

個人宅ぽく情報を得られず

坂の上の方に墓地と『馬頭観音』があった程度

東の方へ

見落としやすい場所だが、また『弁財宮』

脇に水神様が祭られている

市川市『堀之内』

この周辺は『堀込』などの『堀』の付く地名が多い

川の周辺だけに弁天様は多い

天照公園の西に位置する

北上する

坂を上がると市川市堀之内の『伊弉諾神社』

古地図には「権現祠」と表記

伊弉諾と言えば天照の親にあたるも

徳川家康も祭られていたらしいので東照宮

神仏分離で伊弉諾神社になったらしい

北西の角地にあり、入口が不自然

北が入口になっていて西を背にする

やはり明治維新後になんかあったみたいだ

方角的には春日神社の西に位置する

狛犬は四体あり、古いのは本殿の前に飾られている

春日八幡と同様に尻尾が2つに割れているタイプ

新しいのは口を大きく開け毬を持つタイプ

尻尾は一本立っている

新しい狛犬は愛知県の岡崎タイプが多いらしい

気になる東の斜面へ

竹藪があり墓地がある

お稲荷さんも小さく祭られていた

なんなんだろう

元々の参道は南からだったのか?

わからない

堀之内には大きな貝塚があり

秋山とは別の集落だったのかな?

春日神社と向き合うように建っているのに意味がありそう

この地域では『辻切り』の風習がある

北上し大橋へ

日蓮宗の『本源寺』

なんと源氏の名門、甲斐の武田の24将の一人、『秋山氏』が開山

細かい説明が難しいが、滅んだはずの武田家の子孫が家康の側室となり

家康の五男として誕生し、武田の名で小金城を任されるようになるも病死で武田家滅亡

その側室の子の親が秋山虎康という感じ(穴山氏との関連がピンとこないが)

本土寺にもお墓があり、松戸市にゆかりがある人物

【秋山あきやま 江戸期は秋山村。 地名は「あげ(上)・やま(山)」の転訛で高くなった所という意味。】らしく

秋山は人名でないみたい、大橋は単純に春木川にかかる大きい橋が由来

ならば春木川ではなく秋川でもよくないだろうか?

陰謀説を感じる

寺の山門には「菊水』が彫られていた

この辺りの地名は『寺の下・稲荷山・中郷』がみられる

隣へ

『胡禄神社』

古地図には『第六天祠』と記され

『神仏分離』で変えられてしまったもよう

春日神社同様長い参道で山を登るスタイル

灯篭の4基が『∵』

今まで見た中で過去最多数

これは『廃仏毀釈』に対する表れなのではないか思う

狛犬の口の開きが逆など、ささやかな抵抗なんだと想像する

さすがに『3匹の獅子舞』の神社だけあって狛犬は多い

屋根まで狛犬だし本殿脇にも彫りの浅い狛犬がある

ここまでの距離だと本題の『天照大神』とは関連はなさそう

でも3匹の獅子舞の話は『徳川家に下った武田家の末柄の物語だったら凄いかも

さらに北の神社へ

紙敷の『妙見神社』

北斗七星を司り北極星を仰ぐ、平将門や千葉氏にゆかりのある神社

宮司さんは春日神社と同じ人

狛犬がいないのが不思議(妙見といったら亀)

脇に『宇賀神社』があるのだが調べると

「人の顔に体が蛇」がご神体

これを狛犬にしたら怖いかも

カメとヘビの組み合わせは「玄武」

北の守り神はここに思った

秋山の厳島神社の北に位置する

「妙見前・妙見下・宿」の地名が残る

たいしたことなさそうだけど昔はすごかったような気配

松戸市内の妙見神社のそばには大体「城や砦や館」がある

でも天照とのつながりは感じられない

今回はここまで

更に北の和名ヶ谷の『日枝神社』も気になるが

『3匹の獅子舞編』にする

個人的な妄想というか見解では

この地に「○○京」を造ろうとしたのではないかと推測していました(もしくは御厨/屯倉/荘園)

東西に山(高台)があり真ん中に川(賀茂川)が流れう地形

北に山がないが、もう少し北に行けば「日枝神社」が山になる

ただ川の氾濫が凄すぎて人が住むには向いていなかったのかも

国分寺と共に計画が消滅してしまったと思われる

最近の調べだと『古語捨遺』という言葉に出会う

『古語の遺だるを拾う』=古言い伝えから漏れてしまったコト(事・言)を拾いあげる』という意味

【忌部(斎部)氏は大和朝廷時代には中臣氏と並んで祭祀を担当していたが,大化改新後は中臣氏から藤原氏が出て政界で有力になると,中臣氏も奈良時代には祭祀関係の要職を独占するようになった】

忌部氏がどうも歴史から抹消されたらしい

【天照大神は、もともと帝(天皇)と殿を同じくしていらっしゃった。それ故、神仕えの儀礼も、君(天王)と神(天照大神)は一体であった。そして天上からはじめて中臣・齊部の2氏がともに日神を折り申し上げてきた。中略。ところがいま、伊勢の宮司は,独り中臣氏だけが任命されて二氏は除外された】

というのが11ぐらいある内部告発書みたいなもの

忌部氏と猿目氏が歴史書から漏れた

中臣とは藤原氏のことで春日神社の『天児屋根命』の子孫

千葉県とは関係なさそうだけど忌部氏は千葉に移住してたのだ

しかし地名にも名を遺すことなく消されてしまった感じ

安房の国と結城市に有力情報があるかもしれないくらい

個人的には天照の子孫が天皇家だと思っていたが、今一つ腑に落ちない事はたたある

奥州藤原が栄えたように関東にも藤原の力が及んでいたのかもしれない

春日神社がある意味は藤原の勢力を意味するのか?

松戸市内には3社ある

今の神社はほとんど伊勢神宮系の傘下になっているが

あえて『天照大神』の名が残っているのは『神明』とは違う意味があるはず

それは何なのか?

調査は続く

自身の出自や地元の歴史について調べているときにこちらのブログに行き着きました。自力では分からないことが多かったため、主様の知識教養に驚くと共に、詳細な解説の方を非常に興味深く読ませていただきました。この度は秋山を取り上げていただいて、ありがとうございます(^^)