小岩の『世界』11月例会の報告

11月18日(木)、午後7時より、小岩の『世界』を読む会・11月例会がzoomのオンラインで開催されました。4名の参加でした。

在宅でゆったりやりたいだけやる会で、今回も11時までの長丁場。この会では早い方です。

という訳で、たっぷり話したいだけ話す会で、楽しく深い(?)ものですが、記録をして起こすのはしんどいので、頭に残ったことだけ記録させていただきます。

■ 今月のテーマは

・「対テロ戦争の時代を超えて」 栗田禎子

・「対テロ戦争とは何だったのか」 谷山博史

・「9・11から二〇年」 中村 佑

・「タリバン復権とアフガニスタンのゆくえ」 山本忠通

・「平等と公平はどう違うのか」 新村 聡

・「関西生コン弾圧と産業労働運動、そしてジャーナリスト・ユニオン」

花田達朗

でした。

・アフガンの戦争に至る冷戦後のアメリカの仕掛けた戦争は、アメリカの3000万人に関わるという軍産複合体、2000万人の退役軍人という構図から、次々と「敵を探す」必要の文脈の中で起きていることだ。

今度は中国だから、アフガンからさらば。

・9.11については、様々な陰謀論があって、怪しい? 旅客機が突っ込まなかった第三のビル崩壊? 現地への攻撃を仕掛けるのには通常六カ月は要するのに、わずか一カ月で行なわれた(準備していた?)。等々。まだ、解明の取り組みは続けられているのだろうか。

・このことで、「誰が儲かったのか?」という見方が本質をあぶり出す。

・戦争には、それで儲かる者が存在する。

・イスラムの女性差別が問題にされるが、遅れた社会では多かれ少なかれ女性差別はあるものだ。

・土本典昭「もう一つのアフガニスタン」という記録映画は、1985年のカブールを撮影しているが、イスラムが抑圧しているというふうではない。

・マスコミの論調は、「失敗した」「上手くいかなかった」というもので「違法な戦争」だったのだとは言っていない。

・軍事兵器の実験場としての戦争、軍事援助の中身はお金ではなく、アメリカの兵器を渡すという実態で、そこには賄賂が絡んで当地の政府の腐敗を招く構造がある。

他にも、いっぱい、話したのですが、頭とノートに残ったのは、アフガニスタンに関することばかりでした。

産業別労働組合が必要なのですが、それを作るというのは、「革命」に近い難しい課題だという話もありました。

次回は、櫻井さんが宮古島支援行動から帰った翌日の開催となるので、お土産の現地報告を楽しみしています。

11月号のお薦めは

■ 大塩 ・「東芝調査報告書と企業社会の危機」 上村達男

・「越境する世界史家(上)」 三宅芳夫

でした。

◎ 小岩の『世界』を読む会、12月例会 の予定

●日 時 12月16日(木) 午後7時

●zoomによるオンライン開催

※ 参加希望者は連絡下さい。

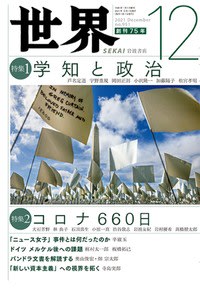

●持ち物 雑誌『世界』12月号

○共通テーマ

・「「ニュース女子」事件とは何だったのか」 辛淑玉

・「日本における学術と政治」 岡田正則

・「メルケルとは何者だったのか」 板橋拓己

● 連絡先 須山

suyaman50@gmail.com