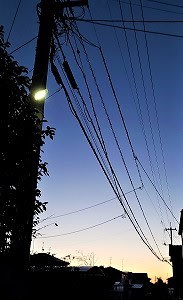

明るみかけた東の空を見ながら「朝はどこから」の歌をお思い出す。これは、昭和21年、朝日新聞社が戦争で疲弊した人たちに明るい光を当てようと懸賞募集、1等当選となった作品という。NHKのラジオ歌謡としても取り上げられた。そこで聞き覚えたのだろう、今も口ずさめる。清々しい夜明はコロナ感染に戸惑う世界のニュースを忘れさせる。

歌の中で「朝と昼と夜はどこからくるの」と問いかけがある。1番で朝は「希望の」2番で昼は「働く」3番で夜は「楽しい」そんな家庭からくると歌っている。歌の背景として、当時の物資や食料不足などの大変な苦しみは共通のこととして伏せられ、その上で人の絆が「あかるい家庭を作る」と歌われている。戦後の立ち上がりにあたりいい国を作るのは社会の最小単位である家庭の大切さを教えたのだろう。

歌にある「希望、働く、楽しい」の3つは決して贅沢な望みではなく現在にも通ずる、しかし、今、この3拍子が揃わなくて社会のいたるところでトラブルが起き、最悪の場合は悲しい事件に至る。そのもとは「働きたくても働けない、結婚したいが収入が低い」など戦後とは社会の仕組みが大きく変わったことだろう。

働きたくても働けなければ、夢を描ける日々も家庭も遠のく。働けなければ楽しい夕餉はとれない、気がかりな目覚めでは夜が明けたといっても希望はわかない。贅沢ではない3つの望み、それがささやかな事であっても叶えばいい、今夜の満月に願ってみる。