現代アートもどんどんデジタル化していく。

行く末は、電脳空間での作品発表がメインになっていくのかも。

巨大なスクリーン、あるいは、プロジェクションマッピングの手法を使い、音楽とのコラボレーションによるインスタレーション。

チームラボの作品は、インタラクティブ4Dビジョンを使用した宇宙らしい。

「クリスタルユニバース」

会場の案内にあるURLかQRコードからアクセスしアプリをダウンロード。

デバイスのディスプレイから、9つの星から一つを選択し選択した星を上へスワイプすると星が送られ連動する。

夜の雨の中の街中ドライブにも似て、キラキラした光が視界を埋めて動いていく。

一味、違ったイルミネーションだ。

期間は2015年8月21日(金)~2015年9月27日まで。銀座ポーラミュージアムアネックスにて開催中。

ご訪問&最後まで読んでくださりありがとうございます。

お帰りの際、ひとつクリックお願いします。

お手数かけてすいません。

↓↓↓↓↓↓![]()

にほんブログ村

ガキのころ、「キャラメルコーン」がめっちゃ好きだった。

それと「オールレーズン」。いずれも株式会社 東ハトのお菓子。(東ハトって倒産してたんだ)

買い食いの経験がなかった子供のころの話。だから、「キャラメルコーン」を口にできる機会なんて、年に1度か2度。

遠足の時とかだったっけ。

・・・大人になったら買い食いできると思ってたけど、三つ子の魂なんとやらってやつで、いまだにおやつの購入には興味がわかない。

ただし、毎年、連休のころ出るポッキーのスヌーピーシリーズを除いてっす。

さて、東ハトの「ちょいポテ・焼きチーズ味」。

マカロニのような中空形状。中空形状ならではのポリポリとした食感で、焼き上げた香ばしさが香る。

んと、マカロニの穴の作り方は・・・

底に環形の穴をいくつか開けた、筒状の成形器具に入れ、圧力を加えて押し出して中空状に成形するでしたっけ?

中心の型は周りからピンで支えられていて、マカロニはピンで切れてしまうが、狭い出口を出る際にまた繋がって出てくるという仕組みだったような。

と頭で判っていると思ってても、なんだか出てくる穴の開いたマカロニのイメージがわかない。

うむ。ちょいポテを食べながら、しばらく悩んでみようかな。

ご訪問&最後まで読んでくださりありがとうございます。

お帰りの際、ひとつクリックお願いします。

お手数かけてすいません。

↓↓↓↓↓↓![]()

にほんブログ村

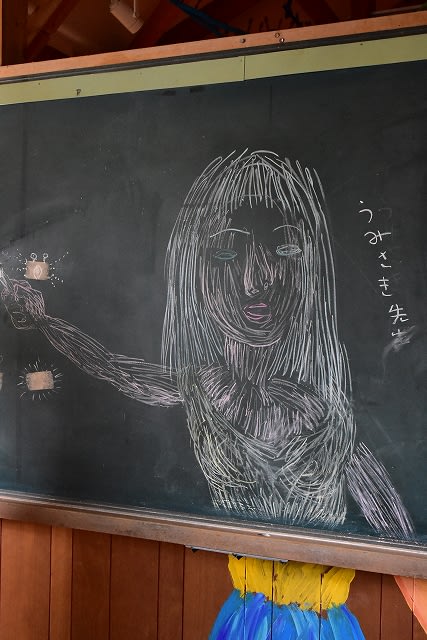

芸術に詳しい人なら、平成17年3月末に閉校となった真田小学校のことをご存じだろう。

雪深い新潟県十日町市鉢にあった130年の長い歴史をもつ小学校。

山肌を縫うように道は曲がりくねり、一年の半分が陸の孤島となる土地。

ごたぶんにもれず、少子高齢化、過疎化のなかでの学校統合だ。

最後の生徒は、4年生2人と3年生1人。ユウキ、ユカ、ケンタの3人の子どもたちだった。

取り壊しの運命にあった真田小学校は、現在、「木の実美術館・真田小学校」としてよみがえっている。

先生と生徒の思い出がいっぱい詰まった学校。

その教室の黒板に描かれてるチョーク画。うみさき先生。。

線の一本一本から、生徒たちの思いがひしひしと伝わってくる。

芸術なんてよくわからないが、テーマを持って、なにかを伝えようと一生懸命に作り上げた作品は、たとえ「落書き」と称される技術の下手な絵であっても見る人の心を打つ。

・・・ぼくの写真も、自分が感じた感動を伝えられたらと思っている。

ただ、こんな簡単なことが、「先生、先生」とおだてられているとわからなくなってくる。

日本各地、幾つもの小学校が廃校になっている。過疎化が進み、寂しい思いをしてる人が多いと思うが、いろんな形で様々なものが残るのはとてもいいことだと思う。

ご訪問&最後まで読んでくださりありがとうございます。

お帰りの際、ひとつクリックお願いします。

お手数かけてすいません。

↓↓↓↓↓↓![]()

にほんブログ村

九十九里沿岸の漁村では、大漁祈願や、また大漁成就のお礼に神社に参って「木遣り」を歌った。

「魚とらせて 萬祝い着せて 若衆そろって 宮参り」

「浜は大漁で おか又繁盛 出船入船 にぎやかさ」

また、色っぽいのもあるようだ。

「あれがおよねか 弁天様か ご縁なければ 拝まれぬ」

「泣いてくれるな 出船の時は 沖で櫓櫂が 手につかぬ」

そういえば、九十九里の木やりに

「今日も鳥毛の竿がたつ」のフレーズがある。

そして土佐の三大祭りのひとつ、秋葉祭りには「鳥毛の竿」がでてくる。

高知県保護無形民俗文化財だ。高知の華麗な鳥毛ひねり。

秋葉神社の祭神は火産大神(ホブスナノミコト)という火の神様で、女性の神様。

かたや上総の玉依姫は巫女さん。海神の娘さんだ。

高知の神様は上総の里と、かつてどんな関係があったのだろう。

ご訪問&最後まで読んでくださりありがとうございます。

お帰りの際、ひとつクリックお願いします。

お手数かけてすいません。

↓↓↓↓↓↓![]()

にほんブログ村

日本への馬の渡来は弥生時代末期。

『魏志倭人伝』によれば、どうやら、それ以前には日本には馬が生息していなかったようだ。

4世紀末の古墳から馬骨・馬具が出土しており、この頃に馬事文化が大陸から日本へと運ばれたと考えられている。

当時の家畜しての馬は、駅馬・伝馬といった通信手段、あるいは、軍事、宮の造営のための使役として利用。

以降、鎌倉時代から昭和初期にいたるまで、軍用、農耕用に広く利用されてきた。

50年も前(昭和40年ごろ)には30万頭いた馬が、農業の機械化に伴って昭和50年(1975年)には僅か42000頭に。

街中で馬車を見かけることなど、特別な行事がないかぎり皆無となった。

上総十二社祭りで活躍の3頭の馬。神馬・かうぬし・命婦。

神社で馬を飼っている気配はなく、おそらくは、普段、一宮乗馬センターあたりで乗馬用に飼われている馬たちと思う。

人になれたおとなしい馬。祭りでは、両側から手綱に引かれて海沿いを疾走する。

神馬だからその背に乗ってというわけにはいかないのだろう。

2人の氏子(馬子)さんが両側から手綱を引きつつの疾走。馬と人の呼吸がぴったりと合っている。

まるで宙を飛ぶように・・・

ご訪問&最後まで読んでくださりありがとうございます。

お帰りの際、ひとつクリックお願いします。

お手数かけてすいません。

↓↓↓↓↓↓![]()

にほんブログ村