16日(月)。わが家に来てから159日目を迎え、自宅に居ながらスイカ爆弾を被弾したモコタロです

やめてくんないかなぁ スイカは 季節外れだし

閑話休題

閑話休題

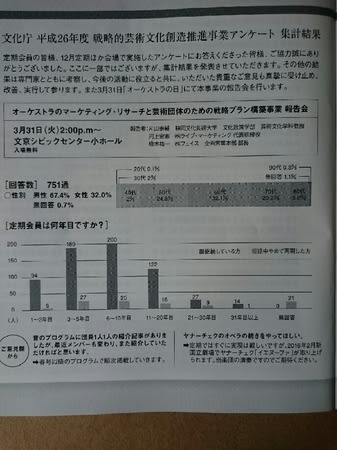

一昨日、東京交響楽団のコンサートの時に配られた同オケの機関誌「Symphony 3月号」に「文化庁 平成26年度 戦略的芸術文化創造推進事業アンケート 集計結果」の一部が掲載されていました(26ページ) 対象は東京交響楽団の定期会員と12月の定期演奏会に来た聴衆と思われます。回答数は751通(男性67.4%、女性32.0%、無回答0.7%)となっています。この中で一番印象深いのは回答者の年齢層です。多い順に60代=32.1%、50代=24.8%、70代=20.2%、80代9.2%、40代=2%、30代=2%、90代=0.3%、20代0.1%(無回答1.1%)となっています。これを合計しても91.8%で100%になりませんね

対象は東京交響楽団の定期会員と12月の定期演奏会に来た聴衆と思われます。回答数は751通(男性67.4%、女性32.0%、無回答0.7%)となっています。この中で一番印象深いのは回答者の年齢層です。多い順に60代=32.1%、50代=24.8%、70代=20.2%、80代9.2%、40代=2%、30代=2%、90代=0.3%、20代0.1%(無回答1.1%)となっています。これを合計しても91.8%で100%になりませんね 私の計算によると多分40代は2.0%ではなく10.2%の誤りです。明らかな校正ミスです

私の計算によると多分40代は2.0%ではなく10.2%の誤りです。明らかな校正ミスです 3月31日(火)午後2時から文京シビック小ホールで報告会があるそうですから、その時は正しいデータが発表されるでしょう

3月31日(火)午後2時から文京シビック小ホールで報告会があるそうですから、その時は正しいデータが発表されるでしょう

いずれにしても、このデータによると50代以上の中高年層が86.6%と9割近くを占めているのに対し、20代が0.1%、30代が0.3%と若年層が極端に少ないことが判ります 各オーケストラは子供や若者層を取り込むために様々な取り組みを展開しているわけですが、私が一番疑問に思うのは、東京だけでもいくつも音楽大学があるのに、学生たちはオーケストラの定期会員になっていないのか、あるいはコンサートを聴きに行っていないのか、ということです。これは本当に不思議です

各オーケストラは子供や若者層を取り込むために様々な取り組みを展開しているわけですが、私が一番疑問に思うのは、東京だけでもいくつも音楽大学があるのに、学生たちはオーケストラの定期会員になっていないのか、あるいはコンサートを聴きに行っていないのか、ということです。これは本当に不思議です 学生はお金がない、というのは分かります。だからこそ、オーケストラは学生料金を設定するなど若者を優遇しているのです

学生はお金がない、というのは分かります。だからこそ、オーケストラは学生料金を設定するなど若者を優遇しているのです

かなり前のことですが、ピアニストの内田光子さんがピアニストを目指す若者に向けてメッセージを語ったのを映像で観たことがあります。彼女は語ります

「今の若い人たちは、自分の専門分野の勉強しかしない。例えばピアノ専攻の学生はピアノのコンサートにしか行かない。中でも自分の指導教授が出演する演奏会しか行こうとしない CDにしても自分が勉強している作曲家の特定の曲しか聴こうとしない。音楽を演奏する人は、ジャンルを問わずいろいろな音楽を聴くべきだし、音楽に限らず美術など他の芸術にも接するなど、いろいろなことに好奇心を持って幅広い知識を吸収し、豊かな人間性を育まなければいけないと思います

CDにしても自分が勉強している作曲家の特定の曲しか聴こうとしない。音楽を演奏する人は、ジャンルを問わずいろいろな音楽を聴くべきだし、音楽に限らず美術など他の芸術にも接するなど、いろいろなことに好奇心を持って幅広い知識を吸収し、豊かな人間性を育まなければいけないと思います 」

」

なかなか鋭い指摘です こういう感性の持ち主だからこそ、毎年サントリーホールで開かれる彼女のピアノ・リサイタルは即日完売になるのです。聴衆は”本物”を嗅ぎ分ける嗅覚を持っています

こういう感性の持ち主だからこそ、毎年サントリーホールで開かれる彼女のピアノ・リサイタルは即日完売になるのです。聴衆は”本物”を嗅ぎ分ける嗅覚を持っています

も一つ、閑話休題

も一つ、閑話休題

昨日、晴海の第一生命ホールでクアルテット・エクセルシオのコンサートを聴きました。プログラムは①ハイドン「弦楽四重奏曲第38番”冗談”」、②シューベルト「ピアノ五重奏曲”鱒”」、③チャイコフスキー「弦楽六重奏曲”フィレンツェの思い出”」です。②にはヴァイオリンの山田百子に代わりコントラバスの石川滋(読響首席)が、さらにピアノの小坂圭太が加わります。③にはエクセルシオの4人に加え、ヴィオラの柳瀬省太(読響首席)とチェロの遠藤真理が加わります

自席は1階8列22番、センターブロック右から2つ入った席です。会場はほぼ満席です 弦楽四重奏団でこのホールを埋め尽くすことのできるのはエクセルシオだけでしょう

弦楽四重奏団でこのホールを埋め尽くすことのできるのはエクセルシオだけでしょう 確かな実力の裏付けがあるからこそ人気があり、動員力があるのだと思います

確かな実力の裏付けがあるからこそ人気があり、動員力があるのだと思います

4人が登場します。女性陣3人はパープル・カラ―系のドレスで統一しています 濃いのが第1ヴァイオリンの西野ゆか、淡いのが第2ヴィオリンの山田百子、その中間がヴィオラの吉田有紀子です

濃いのが第1ヴァイオリンの西野ゆか、淡いのが第2ヴィオリンの山田百子、その中間がヴィオラの吉田有紀子です 黒一点のチェロの大友肇は言うまでもなく黒の上下です

黒一点のチェロの大友肇は言うまでもなく黒の上下です

1曲目のハイドン「弦楽四重奏曲第38番変ホ長調」は、ハイドンがエステルハージ公爵の宮廷で仕えていた1781年に、ロシアの大公のために書いた「ロシア四重奏曲集」(第37番~第42番)の2作目に当たる曲です この曲には「冗談」というニックネームが付いていますが、これは第4楽章フィナーレの、終わると思ったら終わらない、フェイント気味の曲想に由来しています

この曲には「冗談」というニックネームが付いていますが、これは第4楽章フィナーレの、終わると思ったら終わらない、フェイント気味の曲想に由来しています

この曲を生演奏で聴くのは数年前に藝大の学生たちの演奏で聴いたのに次いで2回目です 第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「スケルツォ」、第3楽章「ラルゴ・エ・ソステヌート」、第4楽章「プレスト」から成ります。ハイドンの曲は明るく軽快でウィットに富んでいる曲が多いのですが、この曲はその典型のような曲です

第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「スケルツォ」、第3楽章「ラルゴ・エ・ソステヌート」、第4楽章「プレスト」から成ります。ハイドンの曲は明るく軽快でウィットに富んでいる曲が多いのですが、この曲はその典型のような曲です

第3楽章の吉田有紀子のヴィオラと大友肇のチェロによる二重奏は歌心に溢れた素晴らしい演奏でした 第4楽章のフィナーレはこの曲のニックネーム通り、終わるかと思わせて、また演奏し、また終わるかと思わせて、また演奏し、を繰り返して、もう一度繰り返すかと思うともう終わり、という、思わずニヤリと笑ってしまう仕掛けが楽しめました

第4楽章のフィナーレはこの曲のニックネーム通り、終わるかと思わせて、また演奏し、また終わるかと思わせて、また演奏し、を繰り返して、もう一度繰り返すかと思うともう終わり、という、思わずニヤリと笑ってしまう仕掛けが楽しめました

グランド・ピアノがセンター後方に運ばれて2曲目のシューベルト「ピアノ五重奏曲イ長調”ます”」の演奏に備えます。5人のメンバーが登場します。左からヴァイオリンの西野ゆか、ヴィオラの吉田有紀子、コントラバスの石川滋、チェロの大友肇、センター後方にピアノの小坂圭太という態勢をとります

第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」がシューベルト特有のリズミカルな曲想で始まります。シューベルトの曲は歌心に満ちています 弦楽奏者はもちろんですが、小坂圭太のピアノが輝くような明るさで存在感を示しています

弦楽奏者はもちろんですが、小坂圭太のピアノが輝くような明るさで存在感を示しています 第4楽章がシューベルトの歌曲「鱒」のメロディーに基づく変奏曲です。中学生の時「みなさん、お昼の時間になりました」という校内放送のバックで流れていたのを思い出しませんか?この曲も第4楽章のフィナーレが、終わりそうで終わらないと言う点では、ハイドンの”冗談”クァルテットと同類です

第4楽章がシューベルトの歌曲「鱒」のメロディーに基づく変奏曲です。中学生の時「みなさん、お昼の時間になりました」という校内放送のバックで流れていたのを思い出しませんか?この曲も第4楽章のフィナーレが、終わりそうで終わらないと言う点では、ハイドンの”冗談”クァルテットと同類です もっともシューベルトの曲はみんなそうですが

もっともシューベルトの曲はみんなそうですが

休憩後はチャイコフスキーの「弦楽六重奏曲ニ短調”フィレンツェの想い出”」です。このタイトルはチャイコフスキーがイタリアのフィレンツェに滞在した時作曲に着手したことによります 左から西野、山田、遠藤真理、大友、吉田、柳瀬省太という態勢をとります。遠藤は花模様のシックなドレスです

左から西野、山田、遠藤真理、大友、吉田、柳瀬省太という態勢をとります。遠藤は花模様のシックなドレスです

第1楽章「アレグロ・コン・スピリト」が激しく開始されます。実はこの曲を聴くのは初めてなのですが、「こういう曲だったのか 」とちょっと驚きました

」とちょっと驚きました エネルギッシュというか、短調の激しさというか、四重奏でなく六重奏を必要としたチャイコフスキーの意図が垣間見られるような気がしました

エネルギッシュというか、短調の激しさというか、四重奏でなく六重奏を必要としたチャイコフスキーの意図が垣間見られるような気がしました

第2楽章「アダージョ・カンタービレ・エ・コン・モート」では、ピチカートに乗ってヴァイオリンの西野ゆかとチェロの遠藤真理が、しみじみと味わい深い独奏を聴かせてくれました 第3楽章「アレグレット・モデラート」と第4楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」の主メロディーはフィレンツェと言うよりも、チャイコフスキーの故郷ロシアの民謡のような曲想でした

第3楽章「アレグレット・モデラート」と第4楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」の主メロディーはフィレンツェと言うよりも、チャイコフスキーの故郷ロシアの民謡のような曲想でした 第4楽章フィナーレの6人の総奏は熱気あふれる演奏で、会場を興奮の坩堝に巻き込みました

第4楽章フィナーレの6人の総奏は熱気あふれる演奏で、会場を興奮の坩堝に巻き込みました

聴き終ってあらためて、チャイコフスキーの「フィレンツェの想い出」という曲はこういう曲だったのか と感慨深いものがありました

と感慨深いものがありました

最後の、閑話休題

最後の、閑話休題

昨日聴いたCDはリヒテルが弾くリストの「ピアノ協奏曲第1番」です 1961年7月、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音で、オケはキリル・コンドラシン指揮ロンドン交響楽団です。リヒテルのピアノが凄まじいのですが、それを支えるコンドラシン+ロンドン響の演奏が半端ではありません

1961年7月、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音で、オケはキリル・コンドラシン指揮ロンドン交響楽団です。リヒテルのピアノが凄まじいのですが、それを支えるコンドラシン+ロンドン響の演奏が半端ではありません 他にリストの「ピアノ協奏曲第2番」、ショパンの「アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ」なども収録されていますが、こちらも名演です

他にリストの「ピアノ協奏曲第2番」、ショパンの「アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ」なども収録されていますが、こちらも名演です

「リヒテルの演奏はどういう感じですか?」と訊かれて、ある人が「それは生演奏を聴かなければ分からないだろうね 」と答えたそうですが、その意味では、スタジオ録音よりもこのCDのようなライブ録音の方が、より本当のリヒテルを捉えていると言えるかも知れません

」と答えたそうですが、その意味では、スタジオ録音よりもこのCDのようなライブ録音の方が、より本当のリヒテルを捉えていると言えるかも知れません