29日(日)。わが家に来てから172日目を迎え、小型テレビのコードをかじって使いものにならなくしても反省の色がないモコタロです

高度な機械のコードほど硬度が高いし美味いんだよな。。。。。

閑話休題

閑話休題

昨日、新国立劇場から封書が届きました。中には2015-2016年シーズンのチケット10枚が同封されていました 併せて、公演日に聴きに行けなくなった時に他の日時に振り替えが出来る「公演日エクスチェンジ・サービス」のお知らせも入っていました

併せて、公演日に聴きに行けなくなった時に他の日時に振り替えが出来る「公演日エクスチェンジ・サービス」のお知らせも入っていました 今年度は使用可能限度の3回利用していますが、この制度は助かります

今年度は使用可能限度の3回利用していますが、この制度は助かります と、そこまでは良かったのですが、もう1枚小さな紙切れが入っていました。そこには「アトレVISA・ゴールドカード決済をご希望のお客様は5月11日のお引き落しになります」と書かれていました

と、そこまでは良かったのですが、もう1枚小さな紙切れが入っていました。そこには「アトレVISA・ゴールドカード決済をご希望のお客様は5月11日のお引き落しになります」と書かれていました 見なければよかった、と思いましたが、見なくても引き落とされるのですから同じです。やっぱり払わねばなりませんかねぇ

見なければよかった、と思いましたが、見なくても引き落とされるのですから同じです。やっぱり払わねばなりませんかねぇ

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

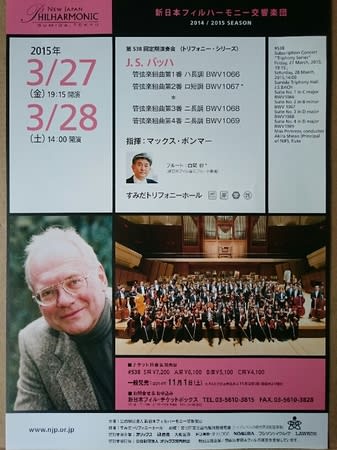

昨日、すみだトリフォニーホールで新日本フィルの第538回定期演奏会を聴きました プログラムは①J.S.バッハ「管弦楽組曲第3番」、②同「同第2番」、③同「同第1番」、④同「同第4番」で、指揮はマックス・ポンマーです

プログラムは①J.S.バッハ「管弦楽組曲第3番」、②同「同第2番」、③同「同第1番」、④同「同第4番」で、指揮はマックス・ポンマーです

ヨハン・セバスチャン・バッハが生まれたのは1685年なので、今年は生誕330年という記念すべき年に当たります そのことを意識して新日本フィルは「管弦楽組曲」全4曲の指揮を1936年ドイツ、ライプツィヒ生まれのマックス・ポンマーに託したのでしょう

そのことを意識して新日本フィルは「管弦楽組曲」全4曲の指揮を1936年ドイツ、ライプツィヒ生まれのマックス・ポンマーに託したのでしょう ポンマーはカラヤンに師事し、78年にはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のメンバーと「ライプツィヒ新バッハ合奏団」を設立し活動を開始しました。バッハ演奏のオーソリティと言えるかも知れません。今年4月から札幌交響楽団首席指揮者に就任します

ポンマーはカラヤンに師事し、78年にはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のメンバーと「ライプツィヒ新バッハ合奏団」を設立し活動を開始しました。バッハ演奏のオーソリティと言えるかも知れません。今年4月から札幌交響楽団首席指揮者に就任します

新日本フィルがバッハの曲を定期演奏会で取り上げるのは2011年2月(私が聴いたのは27日)のフランス・ブリュッヘン指揮による「ミサ曲ロ短調」以来のことです。そのブリュッヘンも今は過去の人。時の流れを感じます

当初、第1番から番号順に演奏する予定だったのが、プログラムには第3番、第2番、第1番、第4番の順に演奏する旨のお知らせが挟み込まれていました

曲が曲だけにステージに上がるメンバーは30人ほどです。最初の曲は第3番。楽器編成はオーボエ2本、トランペット3本、ティンパ二、チェンバロと弦楽5部(対向配置)。コンマスはチェ・ムンスです

ステージに指揮台はありません。ポンマーはタクトなしで指揮をします 祝祭的な前奏曲に続いて演奏されるのは「エア」、「G線上のアリア」として有名な曲です。ポンマーは比較的速めのテンポで進めます。続いて、ガヴォット、ブーレ―、ジーグと続きますが、これらは”舞曲”です

祝祭的な前奏曲に続いて演奏されるのは「エア」、「G線上のアリア」として有名な曲です。ポンマーは比較的速めのテンポで進めます。続いて、ガヴォット、ブーレ―、ジーグと続きますが、これらは”舞曲”です 最後のジーグはトランペットが祝祭感豊かに演奏され曲を閉じます。終始、古部賢一のオーボエが冴えわたっています

最後のジーグはトランペットが祝祭感豊かに演奏され曲を閉じます。終始、古部賢一のオーボエが冴えわたっています

次いでメンバー・チェンジがあり、フルート首席の白尾彰が登場、ソロを務めます。あとはチェンバロと弦楽5部です。言ってみれば「フルート協奏曲」のような曲で、終始フルートが活躍します。白尾のフルートは軽快そのものでした

拍手に応え、白尾+ポンマー+新日本フィルは最後の「バディヌリ」をアンコール演奏しました

休憩後の最初は第1番です。楽器編成はオーボエ2本、ファゴット、チェンバロ、弦楽5部です。ここでも古部賢一のオーボエが大活躍します

最後は第4番です。4曲の中で最も大きな編成なのでメンバーが拡大します。オーボエ3本、ファゴット、トランペット3本、ティンパ二、チェンバロ、弦楽5部です。この曲もトランペットが入るので祝祭感溢れる曲想です 全体的に前へ前へという推進力に溢れた曲で、トランペット、オーボエが大活躍です

全体的に前へ前へという推進力に溢れた曲で、トランペット、オーボエが大活躍です

2曲目のアンコール曲「エア」の後、ポンマーは譜面台からブルーの表紙にBACHと書かれた楽譜を取り上げ、「これです 」と指し示します。「拍手を受けるのは演奏者だけでなく、作曲者のバッハですよ、皆さん

」と指し示します。「拍手を受けるのは演奏者だけでなく、作曲者のバッハですよ、皆さん 」というジェスチャーです。拍手が鳴り止まないので、ポンマーはとうとう楽譜を抱えて舞台を去りました

」というジェスチャーです。拍手が鳴り止まないので、ポンマーはとうとう楽譜を抱えて舞台を去りました 日本の聴衆はとくにお年寄りの指揮者に優しいので、ご本人も良い気分で楽屋に戻られたことでしょう

日本の聴衆はとくにお年寄りの指揮者に優しいので、ご本人も良い気分で楽屋に戻られたことでしょう

最後の、閑話休題

最後の、閑話休題

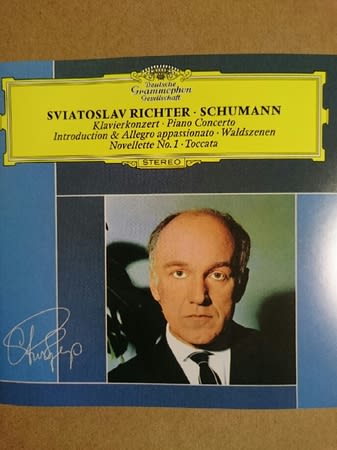

昨日聴いたCDはリヒテルの弾くシューマンの「ピアノ協奏曲イ短調」ほかです。収録曲は「ピアノ協奏曲」のほか、「森の情景」、「序奏とアレグロ・アパッショナート」、「ノヴェレッテ」、「トッカータ」です。「ピアノ協奏曲」は歯切れの良いタッチで弾き進めるリヒテルを、ヴィトルド・ロヴィツキ指揮ワルシャワ国立フィルハーモニー交響楽団がしっかり支えます。「序奏とアレグロ・アパッショナート」は演奏される機会が少ないですが、良い曲ですね