21日(土).わが家に来てから今日で844日目を迎え,文部科学省前局長の早稲田大学への再就職について,内閣府の再就職等監視委員会が20日,同省が国家公務員法に違反し,組織的に天下りをあっせんしたとする調査結果を公表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

正社員になれない若者が多くいるというのに 偉い役人は何やってんだ!

閑話休題

閑話休題

昨夕,よみうり大手町ホールで読響アンサンブル・シリーズ第13回「カンブルラン指揮の小編成オーケストラ」を聴きました プログラムは①ロッシーニ:歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲,②ウェーバー「クラリネット協奏曲第2番 変ホ長調」,③モーツアルト「交響曲第40番ト短調 K.550」です

プログラムは①ロッシーニ:歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲,②ウェーバー「クラリネット協奏曲第2番 変ホ長調」,③モーツアルト「交響曲第40番ト短調 K.550」です ②のクラリネット独奏は首席・藤井洋子,指揮は常任指揮者 シルヴァン・カンブルランです

②のクラリネット独奏は首席・藤井洋子,指揮は常任指揮者 シルヴァン・カンブルランです

開演に先立って7時から恒例のプレトークがありました この日の指揮者カンブレランに読売新聞の鈴木美潮さんがインタビューする形で進めます

この日の指揮者カンブレランに読売新聞の鈴木美潮さんがインタビューする形で進めます この日のプログラミングについて訊かれたカンブルランは,「最初は20世紀の曲を選ぼうかと思ったが,このホールの特性に合わせてオケの編成が小さい18世紀の曲,しかも時代的に近いモーツアルト,ウェーバー,ロッシーニを選んだ

この日のプログラミングについて訊かれたカンブルランは,「最初は20世紀の曲を選ぼうかと思ったが,このホールの特性に合わせてオケの編成が小さい18世紀の曲,しかも時代的に近いモーツアルト,ウェーバー,ロッシーニを選んだ 」旨を説明し,3曲について簡単に説明しました

」旨を説明し,3曲について簡単に説明しました

さて本番です.35人ほどのオケは左から第1ヴァイオリン,ヴィオラ,チェロ,第2ヴァイオリン,その後ろにコントラバスという対向配置をとります 1曲目はロッシーニの歌劇「セビリアの理髪師」序曲です.カンブルランは冒頭からメリハリを付けてテンポよく音楽を進めます

1曲目はロッシーニの歌劇「セビリアの理髪師」序曲です.カンブルランは冒頭からメリハリを付けてテンポよく音楽を進めます この曲は これから始まる楽しいオペラの内容が ほんの8分程の音楽に凝縮されています.ロッシーニ・クレッシェンドがたまりません

この曲は これから始まる楽しいオペラの内容が ほんの8分程の音楽に凝縮されています.ロッシーニ・クレッシェンドがたまりません

2曲目は読響首席の藤井洋子をソリストに迎えてウェーバーの「クラリネット協奏曲第2番変ホ長調」です ウェーバーはクラリネット協奏曲を3曲作っていますが,これは真ん中の曲です

ウェーバーはクラリネット協奏曲を3曲作っていますが,これは真ん中の曲です 第1楽章のアレグロは,冒頭から明るい曲想が展開しますが,まるで晴れやかなオペラのアリアを聴いているようです

第1楽章のアレグロは,冒頭から明るい曲想が展開しますが,まるで晴れやかなオペラのアリアを聴いているようです 第2楽章のロマンツァ:アンダンテに入ると,今度はクラリネットが悲劇のヒロインになったかのようです

第2楽章のロマンツァ:アンダンテに入ると,今度はクラリネットが悲劇のヒロインになったかのようです そして第3楽章のポロネーズ風のロンド形式に入ると,クラリネットが 最低音から最高音まで 息つく暇のないほど速い超絶技巧で吹きまくります

そして第3楽章のポロネーズ風のロンド形式に入ると,クラリネットが 最低音から最高音まで 息つく暇のないほど速い超絶技巧で吹きまくります 素晴らしい演奏でした

素晴らしい演奏でした 藤井洋子は4回カーテンコールに呼び戻されました

藤井洋子は4回カーテンコールに呼び戻されました

休憩後はモーツアルトの交響曲第40番ト短調K.550です モーツアルトは交響曲では2曲のみ短調の曲を書いていますが,この40番は「ト短調交響曲」として親しまれています

モーツアルトは交響曲では2曲のみ短調の曲を書いていますが,この40番は「ト短調交響曲」として親しまれています もう1曲の短調の交響曲は第25番K.183ですが,こちらは「小ト短調交響曲」と呼ばれています

もう1曲の短調の交響曲は第25番K.183ですが,こちらは「小ト短調交響曲」と呼ばれています 第40番には初稿版と改訂版があります.初稿版はフルート1,オーボエ2,ファゴット2,ホルン2と弦楽合奏ですが,改訂版はそれにクラリネット2が加わります

第40番には初稿版と改訂版があります.初稿版はフルート1,オーボエ2,ファゴット2,ホルン2と弦楽合奏ですが,改訂版はそれにクラリネット2が加わります この日は,カンブルランがプレトークで語ったとおり「透明感がある初稿版」で演奏されました

この日は,カンブルランがプレトークで語ったとおり「透明感がある初稿版」で演奏されました

カンブルランは全体的に速めの軽快なテンポで音楽を進めますが,小さなホールで しかも自席はかなり前の方ということもあって,小オーケストラといえども凄い迫力で迫ってきて,まるでフルオーケストラで聴いているような印象を受けます 久しぶりにト短調交響曲を生で聴きましたが,何度聴いても名曲ですね

久しぶりにト短調交響曲を生で聴きましたが,何度聴いても名曲ですね

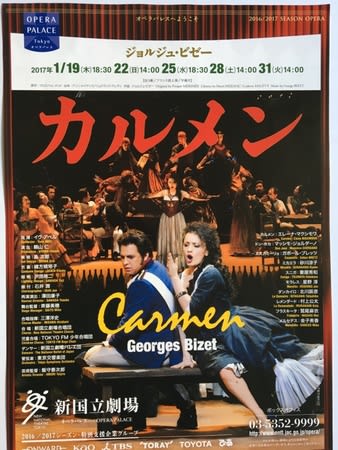

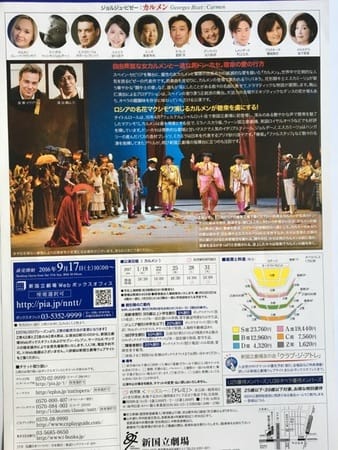

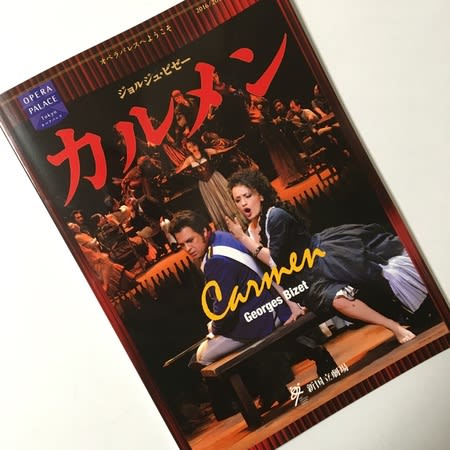

新国立オペラのピットに東京交響楽団が入るのは珍しいことですが,いつもの東京フィルは海外公演の関係で今回は降りたのでしょう

新国立オペラのピットに東京交響楽団が入るのは珍しいことですが,いつもの東京フィルは海外公演の関係で今回は降りたのでしょう

今まで3回の公演ではスルーしていましたが,「タバコ工場の女工だからと言って,皆が皆タバコを持って出てくるのだろうか?」と疑問に思いました.この演出では 返ってリアルさが無いように思いました

今まで3回の公演ではスルーしていましたが,「タバコ工場の女工だからと言って,皆が皆タバコを持って出てくるのだろうか?」と疑問に思いました.この演出では 返ってリアルさが無いように思いました

私のカルメン像は,一昔前で言えばアグネス・バルツァ,今ではエリーナ・ガランチャのような動物的,あるいは野性的な魅力を備えた一見”危ない”女性です

私のカルメン像は,一昔前で言えばアグネス・バルツァ,今ではエリーナ・ガランチャのような動物的,あるいは野性的な魅力を備えた一見”危ない”女性です それから比べると,マクシモワのカルメンはロシアの上流階級のカルメンといった感じで上品過ぎます

それから比べると,マクシモワのカルメンはロシアの上流階級のカルメンといった感じで上品過ぎます 彼女の場合はミカエラに近いシャルロットの方が合っているような気がします

彼女の場合はミカエラに近いシャルロットの方が合っているような気がします

この曲でも,ビゼーは良い曲を作っているんだなあ,とつくづく思いました

この曲でも,ビゼーは良い曲を作っているんだなあ,とつくづく思いました

恐れていたことが本当になりました.ハガキによると

恐れていたことが本当になりました.ハガキによると

現在,代役の指揮者を調整中である

現在,代役の指揮者を調整中である そのため,5月13,14,19日の3公演の1回券の発売は延期する

そのため,5月13,14,19日の3公演の1回券の発売は延期する 昨年1月21日の読響定期公演でのブルックナー「交響曲第8番」が感動的な名演だっただけに非常に残念です

昨年1月21日の読響定期公演でのブルックナー「交響曲第8番」が感動的な名演だっただけに非常に残念です

それでは,ブッシュ大統領の軍歴詐称は事実ではなかったのか? それはこの映画のオリジナル・タイトルが語っています

それでは,ブッシュ大統領の軍歴詐称は事実ではなかったのか? それはこの映画のオリジナル・タイトルが語っています

という音がしました.あ~やっちゃった~

という音がしました.あ~やっちゃった~ と思ったら やっぱり歯に被せた金属が取れていました

と思ったら やっぱり歯に被せた金属が取れていました

「肉豆腐」は初挑戦ですが,娘から「今まで食べた中で一番美味しかった

「肉豆腐」は初挑戦ですが,娘から「今まで食べた中で一番美味しかった

しかし,いざ現場に行ってみると,お客さんも我々も普通にこの曲を楽しんでいる

しかし,いざ現場に行ってみると,お客さんも我々も普通にこの曲を楽しんでいる

彼はマイルス・デイヴィスにそっくりです

彼はマイルス・デイヴィスにそっくりです

また,エンドロールでこの映画の主題歌が流れますが,何と高橋真梨子が歌っています

また,エンドロールでこの映画の主題歌が流れますが,何と高橋真梨子が歌っています

いつもはアフター・コンサートにお茶するのですが,私は次のコンサートが控えているので休憩時になりました.Aさんの幼馴染みのTさんは家の階段から落ちて骨折してしまい現在入院中とのことで,今回は代わりの方とご一緒でした

いつもはアフター・コンサートにお茶するのですが,私は次のコンサートが控えているので休憩時になりました.Aさんの幼馴染みのTさんは家の階段から落ちて骨折してしまい現在入院中とのことで,今回は代わりの方とご一緒でした AさんとTさんはいつも「80歳を超えると辛いものがあるんですよ

AさんとTさんはいつも「80歳を超えると辛いものがあるんですよ

・・・と超面白いエピソードが語られ 会場が大爆笑

・・・と超面白いエピソードが語られ 会場が大爆笑  指揮者・尾高忠明氏の明快な指揮ぶりとともに軽妙なトークによるところが大きいと思います

指揮者・尾高忠明氏の明快な指揮ぶりとともに軽妙なトークによるところが大きいと思います

ショパン『猫のワルツ』,コープランド『猫とネズミ』など多彩な12曲を収録した

ショパン『猫のワルツ』,コープランド『猫とネズミ』など多彩な12曲を収録した なぜ「子猫のワルツ」じゃないんだろう? という問題はさておいて,猫好きのクラシック愛好家にとっては魅力的なアルバムかも知れませんね

なぜ「子猫のワルツ」じゃないんだろう? という問題はさておいて,猫好きのクラシック愛好家にとっては魅力的なアルバムかも知れませんね

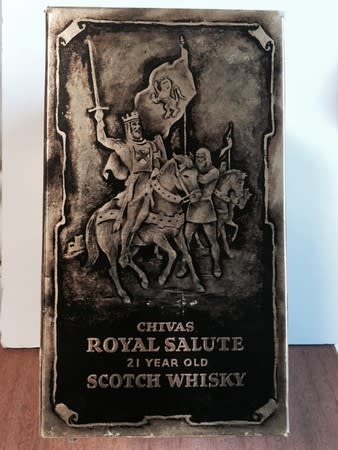

今年大学院2年生となる息子の就職が決まったら,お祝いに開けようかと思っています

今年大学院2年生となる息子の就職が決まったら,お祝いに開けようかと思っています またお会いできることを楽しみにしています.それまでお元気で

またお会いできることを楽しみにしています.それまでお元気で

実は このアルバム 昨年12月20日に購入して1枚目から順に聴いていたら 5枚目の最後のトラック(プレリュードとフーガBWV894)が音飛びを起こして正常に作動しなくなったので,23日に現物をお店に持って行き 正常な商品と取り替えて欲しいと頼んでいたのです

実は このアルバム 昨年12月20日に購入して1枚目から順に聴いていたら 5枚目の最後のトラック(プレリュードとフーガBWV894)が音飛びを起こして正常に作動しなくなったので,23日に現物をお店に持って行き 正常な商品と取り替えて欲しいと頼んでいたのです