19日(火)。わが家に来てから今日で1877日目を迎え、トランプ米大統領は17日、自身のツイッターで北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長に対し、自分が米大統領選有力ライバルのバイデン前副大統領よりも最適な交渉相手だと強調し、「あなたは迅速に行動し、ディールをまとめるべきだ」と呼びかけた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

国民の目を自身の弾劾裁判の動きから逸らそうと焦っているね 分かり易い男だ

昨日、夕食に「ちぎり厚揚げと豚バラの和風炒め」「オカラとトマトとハムのサラダ」「混ぜご飯」「ジャガイモの味噌汁」を作りました サラダは、娘が旅先でオカラをもらってきたのを早めに食べようということで、自己流で作ったもので、マヨネーズで和えました

サラダは、娘が旅先でオカラをもらってきたのを早めに食べようということで、自己流で作ったもので、マヨネーズで和えました

来年2月23日(日)午後2時からサントリーホールで開かれる「フィルハーモニックアンサンブル管弦楽団」第67回演奏会のチケットを取りました プログラムはスメタナの連作交響詩「わが祖国」です

プログラムはスメタナの連作交響詩「わが祖国」です 指揮は”炎のコバケン”こと小林研一郎です

指揮は”炎のコバケン”こと小林研一郎です

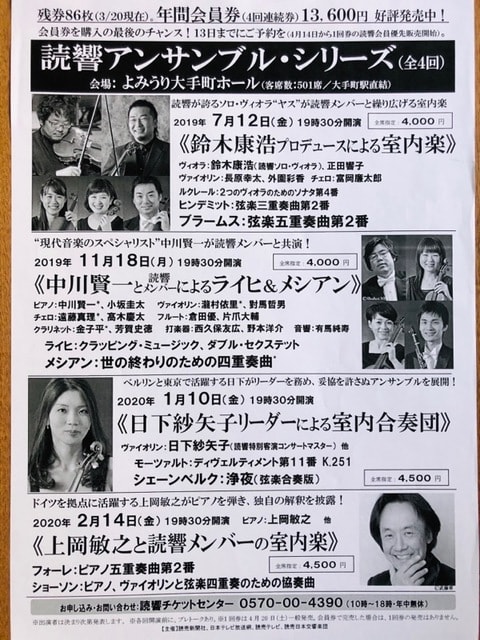

昨夕、よみうり大手町ホールで「読響アンサンブル・シリーズ《中川賢一と読響メンバーによるライヒ&メシアン》」を聴きました プログラムは①スティーヴ・ライヒ「クラッピング・ミュージック」、②同「ダブル・セクステット」、③オリヴィエ・メシアン「世の終わりのための四重奏曲」です

プログラムは①スティーヴ・ライヒ「クラッピング・ミュージック」、②同「ダブル・セクステット」、③オリヴィエ・メシアン「世の終わりのための四重奏曲」です 演奏はピアノ=中川賢一、小坂圭太、ヴァイオリン=瀧村依里、對馬哲夫、チェロ=遠藤真理、髙木慶太、フルート=倉田優、片爪大輔、クラリネット=金子平、芳賀史徳、打楽器=西久保友広、野本洋介、音響=有馬純寿です

演奏はピアノ=中川賢一、小坂圭太、ヴァイオリン=瀧村依里、對馬哲夫、チェロ=遠藤真理、髙木慶太、フルート=倉田優、片爪大輔、クラリネット=金子平、芳賀史徳、打楽器=西久保友広、野本洋介、音響=有馬純寿です

開演前にピアノの中川氏のよるプレトークがあり各曲の解説がありましたが、説明は簡潔にして明瞭ですごく分かり易かったです 現在、お茶の水女子大や桐朋学園大で教鞭をとっているそうですが、学生にとって分かり易い授業でしょうね

現在、お茶の水女子大や桐朋学園大で教鞭をとっているそうですが、学生にとって分かり易い授業でしょうね

さて本番です。1曲目はスティーヴ・ライヒ「クラッピング・ミュージック」です この曲はライヒ(1936-)が1972年に作曲した2人の手拍子による音楽です

この曲はライヒ(1936-)が1972年に作曲した2人の手拍子による音楽です

会場の照明が落とされ、真っ暗になります しばらくして照明がパッと点くと、ステージ中央に西久保友広、野本洋介の二人の打楽器奏者が何も持たずに立っているのが確認できます

しばらくして照明がパッと点くと、ステージ中央に西久保友広、野本洋介の二人の打楽器奏者が何も持たずに立っているのが確認できます 二人は同一パターンの手拍子を始めますが、途中で一人がずれます

二人は同一パターンの手拍子を始めますが、途中で一人がずれます ずれたまま進行して、最後にはいつの間にか一致して終わります

ずれたまま進行して、最後にはいつの間にか一致して終わります 単純にして明快な4手による演奏に、会場の1000本の手が惜しみない賞賛の拍手を送りました

単純にして明快な4手による演奏に、会場の1000本の手が惜しみない賞賛の拍手を送りました

2曲目はライヒの「ダブル・セクステット」です この曲は2007年10月に完成した作品で、編成が同じ2つの六重奏(ヴァイオリン、チェロ、クラリネット、フルート、ヴィブラフォン、ピアノ)のための曲です

この曲は2007年10月に完成した作品で、編成が同じ2つの六重奏(ヴァイオリン、チェロ、クラリネット、フルート、ヴィブラフォン、ピアノ)のための曲です 向かって左サイドに瀧村、遠藤、金子、西久保、中川の6人が、右サイドに對馬、髙木、芳賀、片爪、野本、小坂の6人がスタンバイし 向かい合います

向かって左サイドに瀧村、遠藤、金子、西久保、中川の6人が、右サイドに對馬、髙木、芳賀、片爪、野本、小坂の6人がスタンバイし 向かい合います この曲は「急ー緩ー急」の3楽章から成りますが、続けて演奏されます

この曲は「急ー緩ー急」の3楽章から成りますが、続けて演奏されます なお作曲者の指示によりヴァイオリン、チェロ等にはPA(拡声装置)が使用されます

なお作曲者の指示によりヴァイオリン、チェロ等にはPA(拡声装置)が使用されます

この曲は、中川氏がプレトークで説明していたように「プログレッシブ・ロック」のような作品です 向かい合わせたピアノとヴィブラフォンの刻む極めて高度な変拍子のリズムに乗って、各楽器がアンサンブルを奏でていきますが、演奏者はほとんど内田裕也ばりの”ロケンロール”です

向かい合わせたピアノとヴィブラフォンの刻む極めて高度な変拍子のリズムに乗って、各楽器がアンサンブルを奏でていきますが、演奏者はほとんど内田裕也ばりの”ロケンロール”です かくして よみうり大手町ホールはフレディ・マーキュリー率いるクイーンを迎えた武道館と化したのでした

かくして よみうり大手町ホールはフレディ・マーキュリー率いるクイーンを迎えた武道館と化したのでした

休憩時間に、当ブログの読者Nさんとホワイエでコーヒーを飲みました Nさんは最近、浜離宮朝日ホールで開催のクイケンのコンサートに行ったそうですが、新橋から行くのに不便だと言っていました

Nさんは最近、浜離宮朝日ホールで開催のクイケンのコンサートに行ったそうですが、新橋から行くのに不便だと言っていました あそこは大江戸線を使うのが一番ですが、新橋からだと遠回りになります

あそこは大江戸線を使うのが一番ですが、新橋からだと遠回りになります また 来年1月に知人が王子ホールでコンサートを開くので打ち合わせに同行したが、よみうり大手町ホールとは違い、アコースティックのみで、PAは使用不可と言われたとのこと

また 来年1月に知人が王子ホールでコンサートを開くので打ち合わせに同行したが、よみうり大手町ホールとは違い、アコースティックのみで、PAは使用不可と言われたとのこと どうやら王子ホールは純クラシック音楽しか受け付けないようです

どうやら王子ホールは純クラシック音楽しか受け付けないようです 私の方は、右手に包帯を巻いているのは腱鞘炎が完治しないから ということや、最近観た映画で印象に残ったのは 上映時間7時間18分というタル・ベイラ監督「サタン・タンゴ」で、「長回し」と「雨のシーン」が特徴だったという話などをしました(10月4日のブログに掲載)。休憩時間15分は短すぎます

私の方は、右手に包帯を巻いているのは腱鞘炎が完治しないから ということや、最近観た映画で印象に残ったのは 上映時間7時間18分というタル・ベイラ監督「サタン・タンゴ」で、「長回し」と「雨のシーン」が特徴だったという話などをしました(10月4日のブログに掲載)。休憩時間15分は短すぎます

プログラム後半はメシアン「世の終わりのための四重奏曲」です この曲はオリヴィエ・メシアン(1908-1992)が1940年に、第2次世界大戦ドイツ軍の捕虜になり、収容所内で「ヨハネの黙示録」第10章から啓示を受けて曲された作品で、1941年1月15日に捕虜収容所の兵舎で初演されました

この曲はオリヴィエ・メシアン(1908-1992)が1940年に、第2次世界大戦ドイツ軍の捕虜になり、収容所内で「ヨハネの黙示録」第10章から啓示を受けて曲された作品で、1941年1月15日に捕虜収容所の兵舎で初演されました そんな所で よく楽譜用の紙や楽器や演奏者が揃ったものだと感心します

そんな所で よく楽譜用の紙や楽器や演奏者が揃ったものだと感心します 初演に居合わせたドイツ兵や他の捕虜たちは”オリヴィエを聴きながら”何を想っただろうか

初演に居合わせたドイツ兵や他の捕虜たちは”オリヴィエを聴きながら”何を想っただろうか

この作品は下記の8つの楽章から成ります。演奏はヴァイオリン=瀧村依里、チェロ=遠藤真理、クラリネット=金子平、ピアノ=中川賢一です

第1楽章「水晶の礼拝」では、ヴァイオリンやクラリネットから鳥の鳴き声が聴こえました

第2楽章「世の終わりを告げる天使のためのヴォカリーズ」では、ピアノに乗せて奏でる瀧村依里のヴァイオリンと遠藤真理のチェロの二重奏が美しく響きます

第3楽章「鳥たちの深淵」では、金子平のクラリネット独奏による最弱音から最強音までの息の長いクレッシェンドが、また その間の音色の変化が素晴らしく、読響にクラリネットの金子平あり という見得を切ったような見事な演奏でした

という見得を切ったような見事な演奏でした

第4楽章「間奏曲」は肩の力が抜けた楽しい演奏でした

第5楽章「イエズスの永遠性への頌歌」では、中川氏のピアノに乗せて奏でる遠藤真理のチェロが良く歌い、深い感動を呼び起こしました

第6楽章「7つのラッパのための狂乱の踊り」では、4人の高速アンサンブルが見事でした 速いテンポのメロディーの一部は、カンブルラン指揮読響で聴いた「アッシジの聖フランチェスコ」の一部に似ていると思いました

速いテンポのメロディーの一部は、カンブルラン指揮読響で聴いた「アッシジの聖フランチェスコ」の一部に似ていると思いました

第7楽章「世の終わりを告げる天使のための虹の錯乱」では、弦楽の2人を中心とするアンサンブルが素晴らしかったです

第8楽章「イエズスの不滅性への頌歌」では、中川氏のピアノに乗せて奏でる瀧村依里の独奏ヴァイオリンが天国的な美しさを表していました

演奏時間約50分というのが信じられないくらい、時間の経つのが速く感じました こういう演奏を名演と言うのでしょう

こういう演奏を名演と言うのでしょう 大きな拍手の中、カーテンコールが繰り返されたのは言うまでもありません

大きな拍手の中、カーテンコールが繰り返されたのは言うまでもありません

勉強不足を反省しています

勉強不足を反省しています やっぱり、ブラームスの方が良いな、と率直に思いました

やっぱり、ブラームスの方が良いな、と率直に思いました

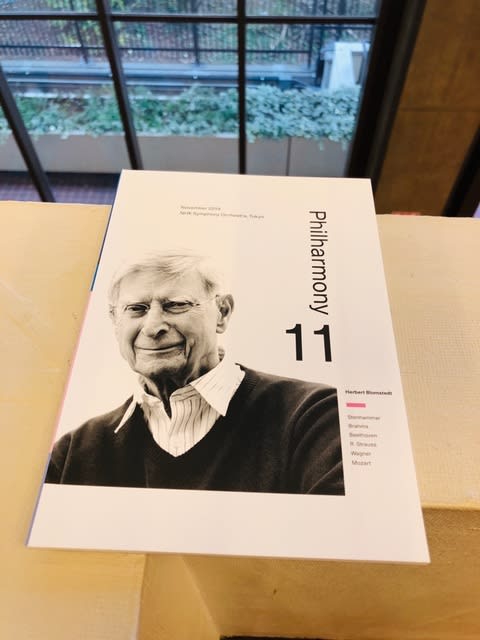

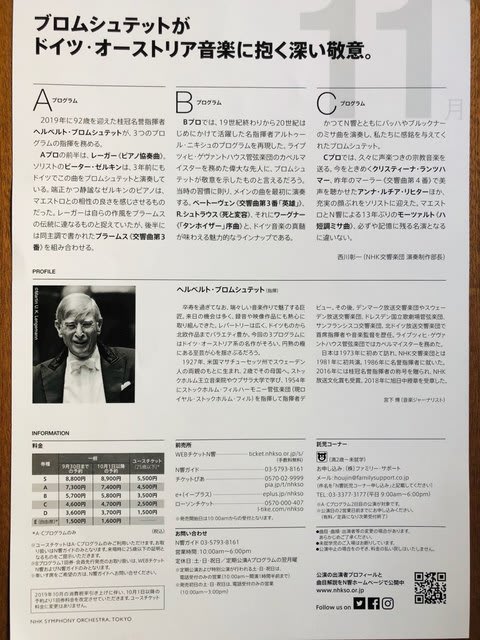

ブロムシュテットは1981年にN響と初共演を果たし、その後、1986年には名誉指揮者に、2016年には桂冠名誉指揮者に就任しています。この間、N響の定期公演に度々招かれ、数々の名演を残しました

ブロムシュテットは1981年にN響と初共演を果たし、その後、1986年には名誉指揮者に、2016年には桂冠名誉指揮者に就任しています。この間、N響の定期公演に度々招かれ、数々の名演を残しました

水谷晃のヴァイオリン・ソロ、青木篤子のヴィオラ・ソロが冴えました

水谷晃のヴァイオリン・ソロ、青木篤子のヴィオラ・ソロが冴えました そして、問題の第4楽章「ナハトムジーク」に入ります

そして、問題の第4楽章「ナハトムジーク」に入ります これはマーラーの責任でしょうか、あるいは指揮者の責任でしょうか

これはマーラーの責任でしょうか、あるいは指揮者の責任でしょうか

イシュトヴァンは いきなりハンガリー語らしき言語で流暢に話し始めましたが、通訳がないので誰もがチンプンカンプンです

イシュトヴァンは いきなりハンガリー語らしき言語で流暢に話し始めましたが、通訳がないので誰もがチンプンカンプンです その後、日本語で「皆さん、ご安心ください。わたし日本語出来ます

その後、日本語で「皆さん、ご安心ください。わたし日本語出来ます たどたどしい日本語でユーモアを交えながらモーツアルトの「グランパルティータ」や「クラリネット五重奏曲」を初めて聴いた時の感動を中心に、結構な時間をかけて解説しました

たどたどしい日本語でユーモアを交えながらモーツアルトの「グランパルティータ」や「クラリネット五重奏曲」を初めて聴いた時の感動を中心に、結構な時間をかけて解説しました 本当はオーボエとクラリネットで聴きたいところですが、イシュトヴァンの編曲は本質を捉えていました

本当はオーボエとクラリネットで聴きたいところですが、イシュトヴァンの編曲は本質を捉えていました

藤倉大といえば、このブログでもご紹介した映画「蜜蜂と遠雷」の課題曲の「カデンツァ」を作曲した作曲家です

藤倉大といえば、このブログでもご紹介した映画「蜜蜂と遠雷」の課題曲の「カデンツァ」を作曲した作曲家です

暦の上ではまだ秋、何とか「冬刀魚」と呼ばれるのを免れました

暦の上ではまだ秋、何とか「冬刀魚」と呼ばれるのを免れました

まだ風邪薬を飲んでいるのに酒なんか飲んでいいのか?と自問しましたが、自答する前に飲んでました

まだ風邪薬を飲んでいるのに酒なんか飲んでいいのか?と自問しましたが、自答する前に飲んでました

こちらは「エラー」と表示が出ていたので「システム・エラー」と思っていました

こちらは「エラー」と表示が出ていたので「システム・エラー」と思っていました

次いでロザリンデ役の

次いでロザリンデ役の

パスクワーレは困り果て、あまりの自己チューにとうとう堪忍袋の緒が切れ、彼女に出ていけ、と告げる

パスクワーレは困り果て、あまりの自己チューにとうとう堪忍袋の緒が切れ、彼女に出ていけ、と告げる

加藤茶のケースがあるじゃないか

加藤茶のケースがあるじゃないか