2019年12月18日 NHK

「共産党」に、あなたは、どんなイメージを持つだろうか。

「桜を見る会」をめぐって、理詰めの追及を続ける姿勢?

それとも、崩壊したソ連や、中国の一党独裁?

永田町では、野党の合流話が一気に盛り上がりを見せているが、そこに共産党の姿はない。

他の野党からは、選挙では「共産党アレルギー」があるという声も出ている。でも、「共産党アレルギー」って本当にあるの?その実態を追った。

(奥住憲史、花岡伸行)

党首会談から委員長が消えた!?

臨時国会最終盤の12月6日、午後3時。

共産党からは、志位委員長が出席。立憲民主、国民民主、共産、社民の野党4党の党首らが会談し、内閣不信任決議案の提出を含む終盤国会の対応を協議していた。

席を立つ志位委員長たち。これで終了か、と思いきや…

共産党からの出席者は退出し、ほかのメンバーはおもむろに座り直した。

そして、志位委員長抜きで、再び「党首会談」が始まったのだ。

要するに、共産党は含まれていない。このあと、立憲民主党の枝野代表は記者会見で、国民民主党などに、合流を呼びかけたことを明らかにした。

枝野代表が合流を呼びかけたのは、国民民主党と社民党、そして野田・前総理大臣と岡田・元外務大臣がそれぞれ率いる議員グループだ。

「安倍1強」とも呼ばれる与党に対抗するためには、すべての野党が一緒になった方がよいのではないか。

だが、立憲民主党や国民民主党などの幹部たちは、共産党と選挙協力はしても、政党を共にすることは全く考えていない。

「共産党とは目指す国家像が違う」ある幹部は、突き放すように言った。

敗因は「共産党アレルギー」!?

党首会談から遡ることおよそ2週間。

与野党が固唾をのんで、その行方を見守っていた選挙があった。高知県知事選挙だ。自民党、公明党が支援する候補に対し、野党側は、共産党県委員を統一候補として支援。折しも、「桜を見る会」をめぐる問題が、国会の内外で大きく取り上げられていたこともあり、追い風が吹いていると見た野党各党は、幹部や大物議員を連日投入した。

しかし、結果は、自民・公明支援の候補が大勝。

ある野党幹部は「勝てないまでも、もっと競れる選挙だった。有権者の共産党アレルギーのせいだ」と分析した。

私たちは、NHKが実施した出口調査をもとに、探ってみた。その結果見えてきたのは「共産党アレルギー」の意外な実像だった。政治取材の現場で度々耳にする「共産党アレルギー」という言葉。

本当に、そんなアレルギーが存在するのだろうか。

これが「アレルギー」か、浮かび上がったのは…

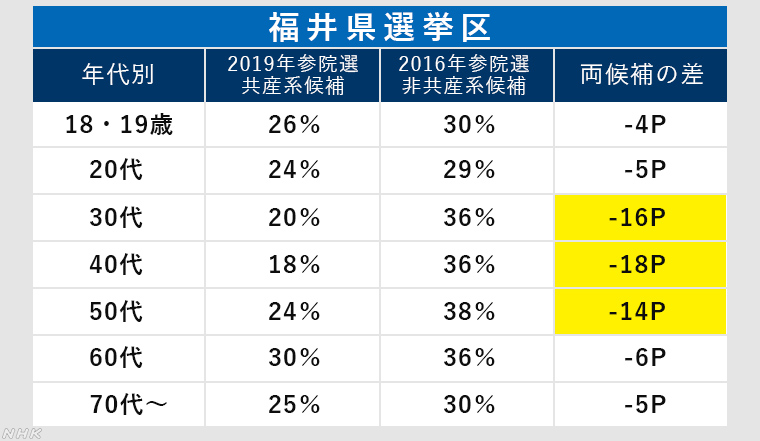

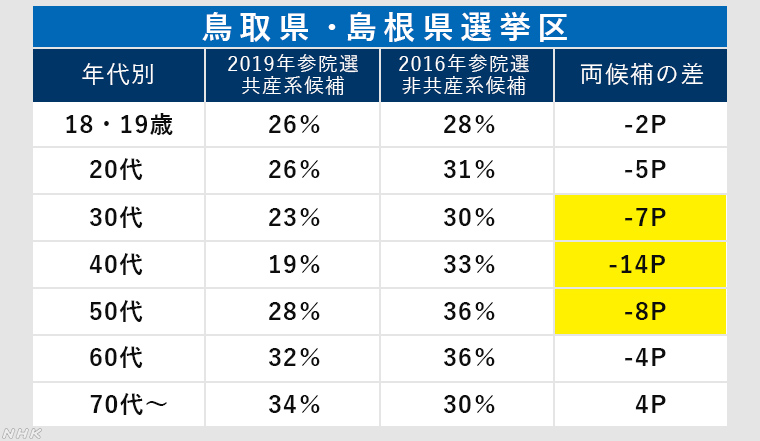

分析した選挙は、高知県知事選挙に加え、ことしの参議院選挙で、野党統一候補として、共産党系の候補者が擁立された福井選挙区、鳥取・島根選挙区、徳島・高知選挙区の4選挙。これらの選挙区では、いずれも3年前の参議院選挙で、非共産系の野党統一候補が立候補しているため、有権者の投票傾向の違いを比較した(2回連続で無投票だった高知県知事選も、3年前の参議院選挙を比較対象とした)。

年代別で、支持の割合を比べてみたのが以下の表だ。

<figure class="content--thumb"> </figure>

</figure>

<figure class="content--thumb">

</figure>

</figure>

<figure class="content--thumb">

</figure>

</figure>

<figure class="content--thumb">

</figure>

</figure>

右端の数字は、共産系候補と非共産系候補の支持割合の差だ。数字がプラスであれば、共産系候補の方が強く、マイナスならば弱かったということになる。

その結果、ほとんどの選挙区、年代でマイナスとなった。

選挙時の政治情勢などの違いもあり、一概には言えないが、この結果を見ると、やはり有権者には、一定程度の「共産党アレルギー」が存在しているように見える。

世代“ハンバーガー現象”

さらに、私たちが、注目したのが、年代ごとの差が非常に大きいことだ。

10代、20代、そして70代以上では、共産系候補と非共産系候補の差は、比較的小さく健闘が目立つ。反対に、30代から60代、特に40代、50代では「共産党アレルギー」が強い傾向が読み取れる。

アレルギーが薄い若い世代と高齢世代が、アレルギーが強い真ん中の世代を上下から挟んだ、“ハンバーガー現象”となっている。

別調査でも同じ傾向が…

なぜ、これほど世代間で投票傾向に差が出たのか。その答えを求めて有権者の投票行動に詳しい慶應義塾大学の小林良彰教授を訪ねた。

政党への感情を、好きを100、嫌いを0として、数値化したものだ。私たちの疑問に、小林教授は最初にある調査結果を示した。小林教授が代表を務める研究会が、この夏の参議院選挙で、全国1800人の有権者から回答を得た意識調査だ。

</figure>

</figure>

「我々の調査でも、そうした傾向がはっきり出ています。40代、50代の中年層が、他の年代に比べて、明らかに低いことが分かるでしょう。つまり、40代、50代は共産党に良い感情を持っていない人が多いということです」

「青年時代」に原因が!

小林教授は、その要因をこう解説してくれた。

アレルギー強めた「壁」「青年期に、どういう経験をするかが、その人の政治態度、意識の幅を作るんです。もちろん、進学や就職、いろいろな経験をして将来変わることはあるけれども、青年期である程度完成します。これを『政治的社会化』と言って、日本では、大体15歳から18歳位だと言われています。ですから、それぞれの年代で、その時期にどんな出来事があったかをたどれば、理由が見えてくるんです」

そして、アレルギー傾向の強い中年層には、「壁」が大きく影響していると指摘した。

「55歳以上では、1979年の東京都知事選で革新統一の候補が敗北し、このあたりから社会党が共産党との『社共路線』から、公明党、民社党との『社公民路線』に移り、共産党が切り捨てられていきます。だから、自民党にとって代わるのは、『社公民』の方はありえるけども、ちょっと『社共』はないんじゃないか、そういう意識が強くなっていきます。

さらに、45歳以上では、非常に重要なことが起きます。1989年のベルリンの壁崩壊です」

若年層は「眼中になし」「このベルリンの壁崩壊は、壁が壊れる前段階があって、共産主義圏から逃げてきた人たちから、『実態はこんなにひどかった』、『社会主義、共産主義は、決して楽園じゃないぞ』という話がメディアに相当に出てきたのです」

一方で、比較的、アレルギーが薄い若い世代にも、深刻な事情があると小林教授は話す。

「30代以下に影響しているのは、1996年の衆議院選挙から小選挙区制となったことです。これ以降は、共産党はごく一部の地域を除いて、選挙区で独自候補が当選する可能性はかなり低くなってしまった。支持の感情もなければ、拒否の感情もない、要するに共産党に関心がない人が多くなっています」

<figure class="content--thumb"> </figure>

</figure>

「共産党の支持率は、10代、20代は1%以下、30代でもわずか2.3%で、共産党に良い感情を持っていない層が多い40代、50代よりもはるかに支持率が低いんです。他の年代に比べて、共産党への印象は大分変わり、拒否は少なくなってるけども、積極的に支持したいというプラスポイントが若年層にとっては、ないんだと思います」

「共産党」という名前のせい?

小林教授は、共産党アレルギーの処方箋として、思い切った提案を披露してくれた。

「ある意味、戦後の日本共産党は、ソ連と中国に振り回されてきた部分もあるんです。ベルリンの壁、ソビエト共産党、それから最近では香港のデモ隊を取り締まる中国の姿をみんな見てるじゃないですか」

志位委員長に直撃!「『ああやっぱり共産主義はこうなんだ』と思っちゃいますよね。だから、ソ連も中国も関係ない、今後は独自路線で行くと日本共産党は決めたわけで、それはそれで正しかったんです。でも、『共産』の2文字がついてる限り、有権者には一緒に見られるんですよ。なので一度、共産党の人に『党名変えたらどうですか』って言ったことがあるんです」

当事者はどう考えているのか。

党本部で、単独取材に応じてくれた志位委員長に、出口調査の分析と小林教授の考察をぶつけてみた。

「確かにソ連の崩壊、天安門というところを若い時代に体験されたということで、日本共産党というと、つぶれちゃったソ連と同じ、あるいは中国のような専制的な支配を目指してるのかというような誤解があるかもしれない。僕らも40代、50代についてのデータはよく分析してみたい。それから、やはりソ連と中国の覇権主義を真っ向から批判してきた、戦ってきた政党が日本共産党なんだということも言いたい。国民の中に誤解が残っていることもあるだろうから、努力していきたいと思う」テーマがテーマだけに、どういう反応が返ってくるか、覚悟の上だったが、調査結果の資料を手渡すと、志位委員長は興味深げに眺めたあと、口を開いた。

「若者には響く」

そう話したあと、志位委員長は、若年層のデータに関心を示した。

「これらの調査結果は、10代、20代は、誤解や偏見ということから、かなりフリーになってきてるということも示している。若い方の中では、今、新しい動きが起こっている。たとえば、ジェンダーフリーな社会を作りたいという切実な運動が広がり、気候変動をおさえたいという運動も始まっている。若い世代だから、何十年先の日本と世界がどうなるんだろうかと不安に感じているし、願いも持っている」

共産党は、来月の党大会で、16年ぶりに党の綱領を改定する。これをきっかけに、若年層の取り込みに期待をかける。「今度の党大会で、綱領を改定するが、そこではジェンダー、核、気候変動、これらをぐっと前に出した。若い皆さんは、共産党に対する偏見や誤解もあまりないから、素直に受け取ってもらえるんじゃないかなと思う」

共産党抜きありえない

次に、立憲民主党が呼びかけた党の合流に共産党が含まれていないことを聞くと、笑ってこう答えた。

そして、こう断言した。「それはお互い分かりきったことで、合流できるとこっちも考えていないし、向こうも考えていないのは当然。私たちが目指す究極の目標は、資本主義という体制を乗り越えて、未来社会に進んでいくこと。そこは立場が異なる」

「共産党アレルギーなるものは、政党関係ではもうないと思う」と。

「1980年に、当時の日本社会党と公明党が『社公合意』という政権合意を結び、共産党の排除を決めた」

政権合意なければ限定的「我が党にとっては厳しい時代で、野党の幹部が集まる会にも共産党だけ呼ばれない、共産党の存在そのものを政界のなかで認めない、そんな時代がずっと続いた。

次に、『自民か民主か』という二大政党の政権選択と言われた時代も強烈な共産党外し、蚊帳の外の状態が続いた。

それが今は、幹事長・書記局長会談でも、国会対策委員長会談でも、共産党抜きはありえない。野党の共闘の中に共産党があるのは当たり前の姿になった」

与野党では、次の衆議院選挙で、どの程度、野党の候補者一本化に応じるのかが、大きな影響を及ぼすと関心の的になっている。どう臨むのか。

「政権交代したときに、共産党も含めて一緒に政権を作るんだという合意が出来た場合には、最大限の共闘が可能になる。政権合意が仮にできない場合でも、共闘はするつもりだが、かなり限定的なものにならざるを得ない」

「枝野さんとは、与野党が競り合ってるところを中心に、(候補者を)一本化しましょうというところまでは合意しているので、そこまではやろうと思う。今は競り合っていなくて、差が開けられているところでも、政権合意が出来ればひっくり返せる可能性が出てくる。政権合意ができた、自民党に代わる政権はこう、実行する政策はこれ、不一致点にはこういう対策をとるから安心してください、というパッケージで受け皿がしっかりできた場合は、野党に対する見方が変わってくると思う。政権合意もしっかり作り、最大の協力をしたいというのが私たちの考えだ」そして、あくまでも政権合意を結んだ形での選挙協力を目指す考えを強調する。

党名は変えない!

最後に、小林教授のあの提案もぶつけてみた。

共産党という党名を変える考えは、ありませんか。

「たとえば、いろいろと罪を犯して捕まった同じ名字の人がいたとする、だからと言って、自分の名字を変えないでしょう?それと同じです。同じ共産党を名乗って、共産党の名に値しないような間違いを犯した党が外国にあるからといって、我が党の名前を変える必要はないと思う」

100年の節目に向けてやはり、答えはぶれなかった。

日本共産党は、創立100周年を迎える3年後までに、野党による連合政権の実現を目指している。

共産党は、その道のりに立ちはだかるアレルギーという「壁」をどうやって乗り越えていくのだろうか。そして、次の衆議院選挙で、野党共闘を主導していけるのか。

その動きを、引き続き、追いかけたい。

- 政治部記者

本書は九つの章に分かれていて、対談という形で森氏が自らの思想を語っておられます。だから、体験談を読むような感じで、難解な評論チックなものは少なめですし、高校生でも十分読めるものだと思います。ただ、ちょっとカタカナが多いですが、おそらく辞書的に訳すと意図するものとは異なってしまうからでしょう。それに加え、経験と体験、集団と個人、フランスと日本、というように分かりやすい対比を用いることで、氏の主張がくっきりと現れるようになっています。

いろいろなキーワードがありますが、やはり「経験」こそが氏の主張であり、思想であると思います。「経験」とは未来に開かれたもので、新しいものを受け入れる用意があり、ゆっくりと変貌していくもの。「体験」とは経験が過去で固まってしまって、新しいものを寄せ付けない。例えば、あるときにたまたま有効だったからといって、それをずっと守っていこうとする迷信や、ある人物や思想を熱狂的に支持したり否定したりすること。経験には知ることのできない不確定さ、自由さ、柔軟さがあり、これはすなわち批判的であること。やっぱり、私には上手く説明できないですね笑。

日本は昔から体験主義的で、集団主義的です。これが日本の良いところであり、悪いところでもあるということですが、私も賛同します。外国の文化や技術を積極的に受け入れ、有効だと信じ込んで励んだからこそ経済発展を遂げることができましたし、集団を重要視するからこそ、日本伝統の和が守られてきたのです。同時に、それが正しいものだと信じ込んだからこそ、先の大戦にも突入したわけです。

氏は、経験とことばを結びつけることが定義だいうようなことを言っておられます。そうでないと、ことばが自分から離れて宙に浮き理解できない、はじめにことばありきではダメなのだ、と。哲学用語なんか特にそうですよね。形而上とか全然意味分かんないです。私のことばに対する姿勢が変わったように思います。

政治的な話になりますが、今の安保反対デモは空回りしています。支離滅裂な主張と数の多さだけを宣伝するデモ、他の意見を断固として寄せ付けないことは、まさに体験主義そのものです。彼らは平和とは戦争をしないことぐらいにしか考えていないのではないのでしょうか。領土が奪われ、生命が侵され、主権が奪われても、戦争をしなければそれを平和と呼ぶことができるのでしょうか。こうならなければならない、こうありたいという同じ意思を持つ人々が集まって、ああこれこそが平和なのかとわかり、それに向かって働くものではないでしょうか。それがどこから出発してもいいけれど、平和から始まってはダメなのです。そこから始まると、他人に対するジェスチャーでしかなく、青春ごっこのように見えてしまいます。自分で考えなければならないのです。

レビューを読みましたが、字面をおいかけて、日本が批判されると、もうその意見に耳を傾けることなく、何もかも否定するのは、自ら考えていないことを吐露しているようなものです。まさに、それこそが氏の批判するものではないでしょうか。

スマホを見れば、いつでもどこでも、数多くの情報を手に入れることができるようになったいま、世界が自分から切り離されようとしている。自分で考えないからこそ、スマホを手放さず、安心するために新しい情報を求めて徘徊しているのではないか。私の意思決定はほんとうに私が行っているのか。体験主義であることに未来はあるのか。主体性のない生に、面白さや感動をみつける、「生」を感じることができるのか。「よく生きること」と「よく考えること」、「ほんとうに生きる」とは何だろうか。私はこれからもこのことを自ら考えていきたい。体験主義から脱却し、自らの世界を築こうともがいてみたい。ただの葦にはなりたくない。

著者の感性をも含めた思想を味わうには『バビロンの流れのほとりにて』などを読まねばならないが、その全体像を概観するには、叙述が平易なこともあって、この本が最適である。真の感性の豊かさがいかに深い思索によって支えられるものであるのか。単に神経質であることは違うのだということを自覚するためにも、これからの若い人々にもぜひ読んでほしい一冊である。