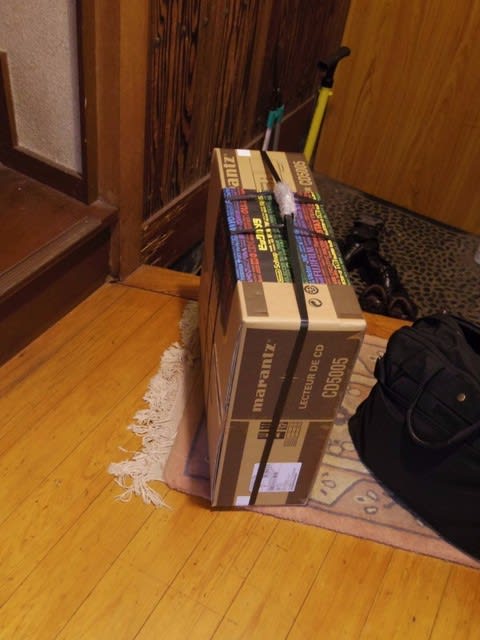

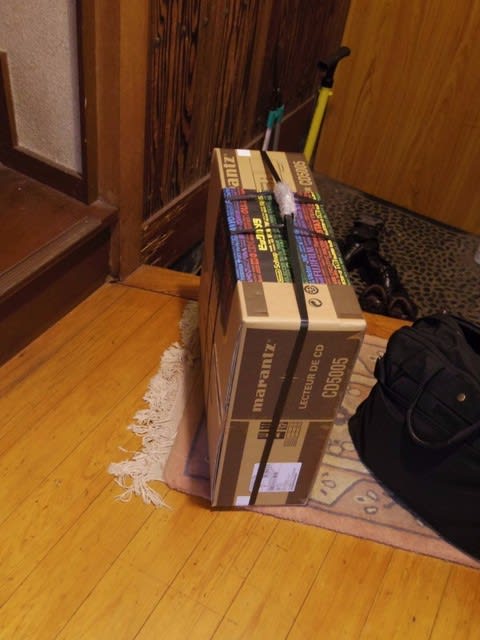

引っ越しでわさわさしているのに、買い物するなんてなんなのだが、週末にCDプレーヤーを買ってきた。

単品コンポを買うなんて、20年ぶりじゃないかな。上の写真の、下段に置かれたMDデッキ(TEAC MD10)がたしか、’97年の購入だったと思う。

週末に買ってきたのは、土曜日が資源ごみの日なので、梱包を解いてすぐに箱を集積所に出せる、というメリットがあるから・・。大したメリットでもないか。

そう、元箱ふぇちは卒業したんだよ、という象徴として、開梱即破棄というパフォーマンスをしてみたかった、というのはあります。

ふぇちついでに言うと、こうしてお店で取っ手をつけてもらった商品を、帰りの電車で座った座席の前に置いて、何か本を読んでいる、みたいな光景が、結構好きだったりします。自分が、というのではなく、だれか知らない方の買い物帰りの風景もいいものです。型番を見てああ、売れ筋の製品だな、と思ったりとか。まあコンポなど、買う人も少なくなったので見かけないですけど。コンポでなくとも、パソコンでもプリンタでもいいのですが。買った人の物欲充足感が伝わってくる感じがして。。

と、こうなってくると病膏肓に入るという感じで、人からブキミに思われそうですね。。

で、とにかく箱は捨てました。

マランツのラインナップではボトムに位置する製品ですが、ネット上では驚異のコストパフォーマンスなどと言う書かれ方をしている人が多いようです。

昔はこういうときは、オーディオ雑誌の、好みの評論家の記事を参考にしたものですが、オーディオ雑誌も17,8年買っていないですね。長岡鉄男氏が亡くなられてからはもう。。今自分の知っているオーディオ評論家って、何人いることやら。石田善之さんと藤岡誠さんはお元気でご活躍のようですね。

重量5キロ、電源コードは取り外し可能。出力端子は光/同軸とアナログ。上記写真で、一番右側に見えるのはアンプとのリモコン接続のためのもの。今使っているアンプはマランツですが、年の差がありすぎて(PM-50。今月末で23歳)、リモコン接続はできません。そもそも、PM-50にはリモコンがありませんが。

リモコンをのぞくピンプラグは金メッキ。ひととおり、要点は抑えられているようです。

アンプもコントロールできるリモコン。取説を見ていないので、十字キーをどう使うのか、思いつきません。基本プレイ、停止、ポーズ、スキップボタンぐらいで用が足りるような気もするけど。慣れていないのでプレイがどこにあるのか、迷ってしまう。

右側は、これまでつかってきたDENON DCD-1515ALのもの。

DENONの話をする前に、短時間音を出してみた印象をいうと、たしかに世評通り、かなりきれいな音が出ます。22年前のDENONと比べるのは適切ではありませんが、印象としてはDENONよりも繊細で、音場感がよく出ているな、という感じです。

ちょっと露出補正しすぎましたかね。。今回置き換え対象になったDENON DCD-1515ALです。

購入したのは1995年6月。前後のことは覚えてないのですが、残業中?に社を抜け出して、秋葉原かどこかで購入後、箱をぶら下げていったん社に戻ってきたことを覚えています。たしか5万円くらいだったかな。

ALPHAプロセッシングという、アナログ波補正システムを搭載していることが売り(もともと上位機のみに搭載されていた)だった。

当時としてはかなり売れた機種だったらしい。同価格帯にパイオニアのPD-T04というのがあり、ちょっと迷った記憶がある。なぜこちらにしたのかは覚えていないが、雑誌の影響かもしれない。

音質については、色々比較できる環境になかったので良否を表現できないが、たしか中低域がしっかりしている、という雑誌の評価があった気がする。実際そうだったのかどうかはわからないなあ。

今回のCD5005と比べると、幅は同じだが奥行きが短い。当時でも、ほかのコンポよりも一回り小さかった。にもかかわらず筐体は華奢だったようで、当時よく行われていた、天板に鉛板を置くようなことをすると(制振効果があり、音質が向上するとされていた)音が出なくなった。筐体がたわみ、メカニズムに影響を与えるのだ。チューナーを含め、これほど筐体の弱いコンポには、ほかに出会ったことがない。

ACコードは直出し、デジタルは光と同軸、アナログは固定と可変がそれぞれ出ていた。可変のほうはヘッドフォン用に設けられたボリュームを経由するのだと思う。使ったことはなかったが、アンプにリモコンがないので、音量調整用に使ってみようかと思ったことはある(音量調節はリモコンでもできる)。

今調べたら、これは日本製だった。CD5005はベトナム製だったかな?

8年ほど前、CDを入れてもトータル時間を認識できなくなり、従って演奏もできなくなった。

捨てようと思ったが、しばらくしてまた使ってみたら、あっさり認識した。それから復活使用してずいぶんたつ。

今年の1月ごろ、再びCDを認識しなくなった。もうさすがに寿命だろう。

それにしても、同じコンポを22年も使うなんて、昔ではありえないことだな。