江戸時代に江戸で食べられていた料理である「江戸料理」。人々が食を楽しむことに目覚め、現代日本の食文化の基となったと言われる料理とはどんなものか探ってみました。

教えてくださったのは……

奥田ここ先生

外資系コンサルティング会社に勤める傍ら懐石料理を学び、イタリア滞在時に家庭料理も習得。現在は旬の食材を中心にした料理教室を国内外で主宰。料理研究家として活躍する他、産地での取材や食に関するさまざまな話題の執筆や企画も行っている。

江戸の平和が

日本の「食」シーンを盛り上げた

江戸後期には化政文化が広がり、庶民が歌舞伎や相撲、落語などの〝遊び〞を楽しむように。それと共に食文化も盛り上がる。屋台や料理屋、移動式販売をする人が増え、和食には欠かすことのできない醬油、みりん、味噌、砂糖などの調味料が市民に行き渡る。

中でも蒲焼はその代表的なメニュー。また、「百珍物」と呼ばれる料理レシピの載った本が出回り、一般家庭の料理の幅も広がったのもこの時代。

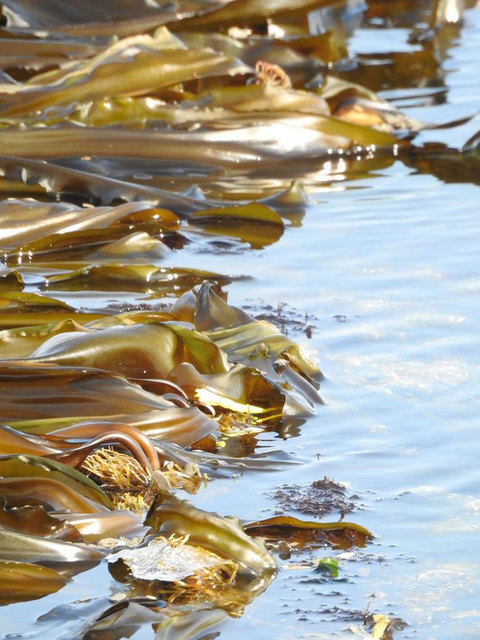

「寿司」「天ぷら」「そば」はファストフード!

江戸時代の中期から後期にかけ、屋台などで最も親しまれていたのが寿司、そば、天ぷらの、〝江戸の三大食〞。手軽に食べられる江戸のファストフード的存在だ。にぎり寿司は握りこぶしほどの大きさで、ネタは穴子や海老、コハダなど。天ぷらと併せて、目の前の海の幸を美味しく食べる方法として好まれた。

また、そもそも蕎麦というと「蕎麦がき」のことを指したが、江戸初期に現代の蕎麦と同じ麺状の「蕎麦きり」が生まれ、江戸の人々に親しまれた。

出汁や醬油と同じく

大活躍した日本酒が

調味の主役!?

庶民の食を支えるものとして重宝されていた日本酒。その日本酒に梅干しや昆布を入れ、煮詰めて作られる煎り酒も、江戸時代の食卓には欠かせない調味料だった。江戸後期に入ると醤油やみりんが庶民にも入手しやすくなり、煎り酒は家庭の食卓からは姿を消してしまうが、安価な日本酒は引き続きあらゆる料理に使用されていた。

移動式販売

「振り売り、棒手振り」が

庶民の生活を豊かに!

庶民の食生活の繁栄にひと役かっていたのが「棒手振り」や「振り売り」と呼ばれる移動式販売人。両端に籠やザルを下げた長い竿を肩に乗せ、アサリの煮物や豆腐、活魚、油揚げなどを売り歩く。

中でも食品関係の「棒手振り」は50歳以上の高齢者や15歳未満の子供など、社会的弱者を支援するための仕事として推奨されていた。食品だけに限らず日用品なども取り扱われ、江戸時代の庶民の生活の質が上がったのはこの「振り売り、棒手振り」の存在があったからこそ。

江戸の食は

ミックスカルチャー

江戸時代の食の発展には、「北前船」の存在も大きい。各地の特産品を売買しながら日本海から下関を回り、瀬戸内海に移動するこの船のおかげで北と上方との食材の行き来ができるようになった。

また、「下り醬油」などという言葉があるように、当時、良いものは上方から江戸に〝下り〞、集められたことで各地の食文化が江戸に移入していった。これが価値のないものを「下らない」という語源とも言われている。

お米は朝炊いて、

後は冷や飯!

江戸時代の庶民にとって炭や薪など燃料源が貴重だったため、お米は朝に一日分をまとめ炊き。おかずなども重箱や陶器に入れ、棚にしまって保管していた。そのため、炊きたてのごはんを食べられるのは朝のみで、昼と夜は冷や飯であった。体を動かす職人などの昼食は蕎麦や天ぷら、寿司などの屋台飯。

一方で、家にいる者は保存しておいたおかずや振り売り・棒手振りが売りに来るおかずを買って食べていた。非常に軽いもので済ませていた夕食は、冷や飯のお茶漬けと漬物など、とてもつましいものであった。

東西真逆!

京料理と江戸料理!

濃口と淡口、茹でる丸餅と焼く角餅など、対照的なことが多い東と西の料理。京都の中心地から海は遠いが豊富な川に恵まれたため、川魚などを淡白な味付けで食べていた。一方で眼前が海の江戸では

青魚などと相性のよい、しっかりめの濃く甘い味付けが主流に。

魚を捌く際の「腹開き」は、武士の社会である江戸では切腹を想像させるため、「背開き」が採用されていたという話もある。

Composition&Text : Ako Tsunematsu Embroidery : Miyuki Sakai