「うまみ成分って何だ?」

という英語スレッドが立ち上がるなど、

世界で注目を集めている

日本のだし文化。

『だし生活、はじめました。』

の著者、

梅津有希子が誰でも真似できるだし生活のコツを教える。

Text: Yukiko Umetsu

Photo: Shinsuke Kojima

Illustrations: Naoki Shoji (portraits)

「だしをとるのって面倒じゃないの?」

「だしって、むずかしそう」と、

よくいわれる。

「忙しいから無理」という人も多い。

しかし、

昆布もかつお節も、

だしをとるのは簡単だ。

料理研究家でないわたしでも、

実体験から断言できる。

わが家のだしとり法は驚くほど簡単だ。

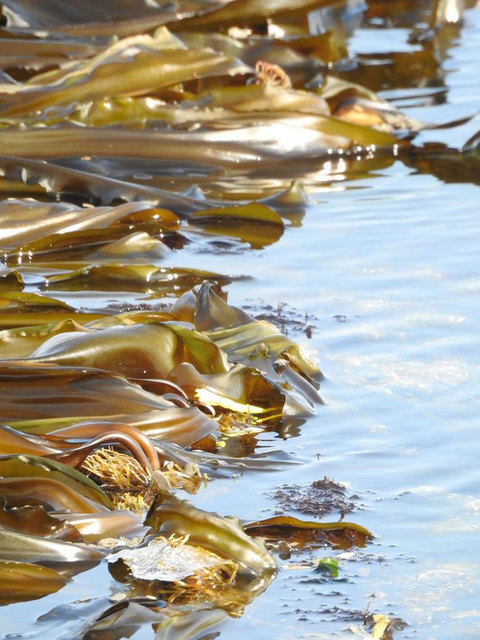

まずは昆布だし。

麦茶ポットに10グラムの昆布を入れ、

1リットルの水を注ぎ、

冷蔵庫に入れておくだけ。

水質の関係で、

関西なら一晩でOKだが、

関東以北の場合はできれば二晩漬けたほうが

よりしっかりとしただしが出る。

大事なのは、

昆布の選び方。

選び方といっても、むずかしいことは何もない。

パッケージを見て、

「真昆布」と書いてあるものを選ぶだけだ。

真昆布を知ったのは、

「分とく山」の野﨑洋光料理長によるだしとり教室がきっかけだった。

野﨑氏に昆布の選び方をたずねたところ、

「店で使っているのは、南茅部産の真昆布です」との返答が。

しかも、

わたしの実家がある札幌の真昆布専門店「佐吉屋」から仕入れているという。

帰省した際にさっそく行ってみた。

あの「分とく山」が使っている昆布なのだから、

さぞすごい昆布に違いない。

店主の佐々木惇さんは、

上質な真昆布が獲れる南茅部町(現・函館市)育ち。

「故郷の南茅部産真昆布は、

朝廷や将軍家に上納されていたことから

『献上昆布』とも呼ばれています。

こんな素晴らしい昆布が

全国的に知られていないことが悔しくて一念発起し、

真昆布にこだわったお店を作りました」(佐々木氏)。

現在スーパーで見かける昆布は、

日高産が最多。

利尻、羅臼、真昆布と続く。

昆布初心者のわたしには、

見た目だけでは違いはわからなかった。

そこで、「水1リットルに昆布10gを入れ、

一晩漬けておく」という同じ条件でだしをとり、

自己流で利きだしをしてみた。

素人の自分に昆布の味の違いなんてわかるのだろうかと思ったら、

4種飲み比べてみると、

はっきりとわかった。

利きだしの結果、

一番の好みが真昆布だった。

しっかりと濃い、

コクのあるだしが出るからだ。

この利きだし実験以降、

「佐吉屋」の真昆布はわが家に欠かせないストック食材となっている。

ちなみにメジャーな日高産は、

真昆布に比べるともっともだしの出具合がわかりにくかった。

イチ押し料理は、

だし汁に薄口醤油を数滴入れて

卵を溶くだけの「かきたま汁」。

シンプルにして真昆布だしのうまみが一番よくわかる。

このだしは、

和食に限らず、あらゆるジャンルの料理のベースにも使えるので、

わが家ではミネストローネやコーンスープなども、

昆布だしで作る。

いかにも「和」っぽくなるわけではなく、

「うまみがアップする」という感じ。

しみじみとおいしい。

激しい主張をせず、

どんな食材ともうまく調和するのが

昆布だしのいいところだ。

次は、かつおだし。

こちらはコーヒードリッパーで

だしをとるのが梅津流。

産地は問わない。

ドリッパーにフィルターをセットし、

かつお節をバサッと入れて、

熱湯をチョロチョロと注ぐだけ。

目安としては、

かつお節5gに水180cc程度。

濃ければお湯で薄めればいい。

分量はあまり気にしない。

一般的な1つ穴3つ穴のドリッパーでもだしはとれるが、

一番のオススメは「CLEVER」社のドリッパー。

フタをして蒸らすことができるので、

よりしっかりと濃いだしがとれる。

ひとり分のみそ汁や、だし巻き卵を作るときに便利だ。

よく、

「だしをとってもみそ汁くらいにしか使わない」

という声を聞くが、なんともったいない。

昆布だし同様、

かつおだしも和食以外に幅広く使えるのだ。

最近のお気に入りは「だしカレー」。

イメージは蕎麦屋のそれだ。

いつものカレーを、

濃いめのかつおだしで煮込むだけ。

市販のルーでも十分。

かつおだしで煮込むだけで、

蕎麦屋のカレーになる。

だしのうまみが感じられる、

驚きのおいしさ。

ぜひ試してみてほしい。

「それでもだしをとるのが面倒」という人には、

京都の人気イタリアン「イル・ギオットーネ」

の笹島保弘シェフに教わった

「かつお節入りトマトソースのパスタ」をおすすめしたい。

トマトソースは、

自家製でも市販のものでもOK。

仕上げに、

おひたしや冷奴に使う小分けパックのかつお節を投入するだけ。

ソースに混ざって

かつお節の食感は気にならなくなるので、

1人前に1〜2袋が目安。

パルメザンチーズをかけると、

かつお節のうまみとトマトのうまみに

チーズのうまみも合わさって、

まさに“うまみの宝石箱”状態に。

さらに。

麺を昆布といっしょにゆでれば、

うまみの相乗効果は最大級となる。

日本が誇るだし文化。

「和食に使うもの」という固定観念にとらわれず、

もっと自由な発想で、

日々の食卓で楽しんでみてはいかがだろうか。

「かつお節なんて、何に入れてもまずくなるわけがなく、

うまくなるだけなんだから」

と笹島シェフに言われてから、

わたしは「うまみのふりかけ」のごとく、

いろんな料理にかつお節をふりかけて楽しんでいる。

梅津有希子

北海道生まれ。

雑誌編集者を経て2005年に独立。

食、ペット、暮らし、

趣味をテーマに雑誌やウェブに寄稿。

講演活動も行っている。

著書は『終電ごはん』(共著・幻冬舎)をはじめ、

『吾輩は看板猫である』シリーズ(文藝春秋)など。

近著に『だし生活、はじめました。』(祥伝社)、

『高校野球を100倍楽しむ ブラバン甲子園大研究』(文藝春秋)がある。

出典元