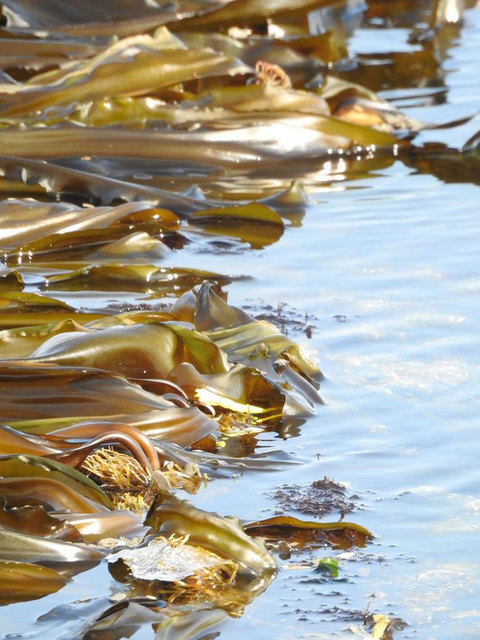

北海道産の真昆布に新鮮な平目などの薄造りをきっちり並べ、

上から昆布で挟んで数時間置くと、

昆布の旨味がのった魚はうっすらとべっこう飴のような金色を帯び、

昆布の旨味と風味をふんわりとまといます。

乾いた昆布に挟むことで水分が程よく抜けるので、

魚の食感も締ります。

火も使わず特別な道具もなし。

必要なのは旬の海の幸と昆布、あとは人の手と時間のみ。

昆布に挟んで寝かせるだけで食材がこんなに変化するなんて。

もちろん、〆ているから生の魚をおいしく保存できる。

昔の人は実によく考えたものです。

食文化の基本は家の台所にあるわけで、

昆布〆はまさにそのど真ん中を行く、この土地ならではの調理法。

誰もが自分の家で、身近な素材で、

自分の手で再現できる簡便な料理だということ。

これはとても大切です。

加工品を食べる、外でプロの料理を食べるばかりでは、

個々の、地域の、ひいては日本の食文化は根本から豊かにはならない。

自分達の手を動かして食事することが、本当の食の豊かさの基本だからです。

面白かったのが、昆布で〆るのはなにも魚だけじゃないということ。

かぶや大根、オクラやアスパラガスなどの野菜や、

ぜんまい、わらびなどの山菜、

牛肉や鶏肉などもありなんだそう。

和食文化に昆布革命をもたらした、北前船と昆布ロード

そもそも富山県は昆布消費が盛んな土地。

総務省の家計調査データを見ても、

昆布の消費量、昆布への家庭の年間支出金額は京都を抑えて

全国統計でほぼ毎年1位。

昆布の産地でもないのに、どうして常にトップなのか。

それは、かつて日本海沿岸を行き来して物流の要の役割を担った、

廻船商人や北前船の存在が大きく関係します。

昆布について少し調べると、

大抵たどり着くのは大石圭一氏の『昆布の道』という本です。

この中で大石氏は、

江戸時代からの昆布の流通経路を「昆布ロード」と紹介しています。

昆布ロードとは文字通り昆布を運んだ経路のことで、

主に北海道でとれた昆布は、

越前、能登、越中など日本海側の各港で働く廻船商人、

のちに北前船と呼ばれ、

昆布ロードを繋ぎ完成させた人々の活躍で、

福井や富山など日本海沿岸の各港を中継しながら、

あるいは陸路や琵琶湖水路なども辿りつつ、

京都をはじめ次第に各地に運ばれるようになります。

さらには下関や瀬戸内海を通って天下の台所と呼ばれていた

大阪、鹿児島、琉球(沖縄)を経て、

なんと隣国清(中国)にまで運ばれました。

中でも富山はキーになる土地で、

越中富山の薬売りで有名な商才に長けた富山売薬たちが、

鹿児島など南方への昆布輸送に大きく関わり、

当然地元富山の港への荷卸し量も相当だったわけで、

富山の地元の人達にも、

昆布を使った食文化が自然と根付いていったというわけです。

また、今でこそ昆布だしは和食の基本のように思われていますが、

実は昆布がメジャーな存在になったのは、

この北前船が活躍し昆布ロードが誕生してからのこと。

それまでの和食は塩やみそ、しょうゆが味のベースでした。

和食に欠かせない昆布を広く定着させる役割を担ったという点でも、

昆布ロードやそれを作り上げた北前船の存在は非常に大きいのです。

富山のおにぎりは、海苔より昆布が常識

ところで富山県の昆布料理は、

だしを取る以外の料理が豊富なのが特徴的。

昆布〆をはじめ、昆布巻に刻み昆布、

昆布巻かまぼこ、昆布の佃煮に昆布もち、

おやつには昆布あめ。

おにぎりも、海苔よりおぼろ昆布やとろろ昆布で包む方が

断然メジャー。

コンビニをのぞけば、昆布のおにぎりが

ごく当たり前に並んでいます。

昆布は食べるもの、というのが富山の人の感覚のようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます