水戸藩の御連枝、府中藩は初代水戸藩主徳川頼房の四男頼隆が2万石で立藩、水戸藩同様の定府制のため、藩主以下大半の家臣は江戸詰め、この地には陣屋を設けて郡奉行以下20数名が駐在していました。

県指定文化財の陣屋門は、陣屋にいくつかあった門のうち表門に当たり、文政11年(1828)に建築されたもので、火災にあった江戸屋敷を再建した際、その余った材料を使って建築したと言われています。いろいろ変遷がありましたが、現在は元の場所の数メートル南側の市民会館駐車場内に移転されています。袖塀は新しく復元され、門にも修復の痕があちこちに見られます。

この門は「高麗門」という様式で、左右の鏡柱からのびた控え柱との間に、それぞれ小さな切妻屋根をのせているのが特徴です。

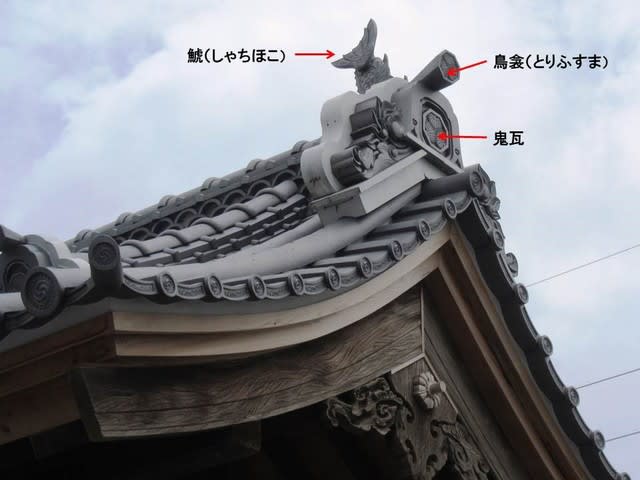

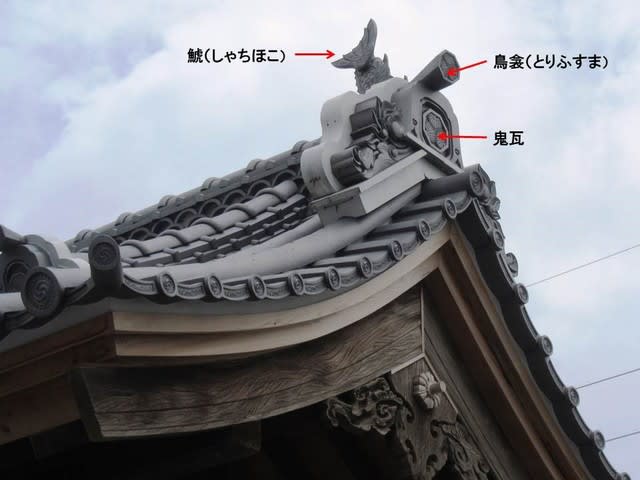

陣屋門の屋根には鯱(しゃちほこ)が乗っていますが、高麗門に鯱があるのは極めて珍しく、さらに鯱、鬼瓦、鳥衾(とりぶすま)の取り合わせは全国的にもほとんど例がないそうです。(鳥衾:鳥の寝る所で鳥衾と呼ばれるようになったという説もあり、装飾的な瓦ですが、一説による鬼瓦を「鳥の糞から守る」ためとも言われています。)

幕末には早々と新政府軍に恭順の意を表し会津戦線に180名の藩士を出兵させました。その後明治2年の版籍奉還により、歴代の藩主では初めて10代松平頼策が明治4年の廃藩置県までの短い間この陣屋に住み、府中藩の歴史を閉じました。

近くのお寺に同じ高麗門形式の山門があります。高照山養願院東耀寺,天台宗山門派,本尊は阿弥陀如来、養老5年(721)に創建と言われています。

いかにも歴史を感じさせる門の柱の下部、そろそろ補修しないと?と思ってしまいました。

府中藩松平家の歴代墓所、雷電山西向院照光寺も近くにあります。応安7年(1374)常陸大掾隆幹の開基とされる浄土宗の古刹で、幕末の天狗党の乱には田丸稲之右衛門一派の宿舎となりました。

水戸徳川家御連枝の墓所は、常陸太田の瑞龍山に合葬されているとされていますが、ここの案内板には、府中藩歴代藩主の墓は、上屋敷のあった小石川の宋慶寺にあったものを、大正15年(1926)ここに移したと記されています。

墓碑は9代松平頼縄(よりつぐ)と10代頼策(よりふみ)の二柱だけなので、明治になってからは独自の墓所に埋葬されたということなのでしょうか。

本堂は平成になってから建てたようですが、目を見張る彫刻など寺社建築の見本のような建物です。懸魚の下で睨みをきかしているのは魔除け?なんとも愛嬌があります。

県指定文化財の陣屋門は、陣屋にいくつかあった門のうち表門に当たり、文政11年(1828)に建築されたもので、火災にあった江戸屋敷を再建した際、その余った材料を使って建築したと言われています。いろいろ変遷がありましたが、現在は元の場所の数メートル南側の市民会館駐車場内に移転されています。袖塀は新しく復元され、門にも修復の痕があちこちに見られます。

この門は「高麗門」という様式で、左右の鏡柱からのびた控え柱との間に、それぞれ小さな切妻屋根をのせているのが特徴です。

陣屋門の屋根には鯱(しゃちほこ)が乗っていますが、高麗門に鯱があるのは極めて珍しく、さらに鯱、鬼瓦、鳥衾(とりぶすま)の取り合わせは全国的にもほとんど例がないそうです。(鳥衾:鳥の寝る所で鳥衾と呼ばれるようになったという説もあり、装飾的な瓦ですが、一説による鬼瓦を「鳥の糞から守る」ためとも言われています。)

幕末には早々と新政府軍に恭順の意を表し会津戦線に180名の藩士を出兵させました。その後明治2年の版籍奉還により、歴代の藩主では初めて10代松平頼策が明治4年の廃藩置県までの短い間この陣屋に住み、府中藩の歴史を閉じました。

近くのお寺に同じ高麗門形式の山門があります。高照山養願院東耀寺,天台宗山門派,本尊は阿弥陀如来、養老5年(721)に創建と言われています。

いかにも歴史を感じさせる門の柱の下部、そろそろ補修しないと?と思ってしまいました。

府中藩松平家の歴代墓所、雷電山西向院照光寺も近くにあります。応安7年(1374)常陸大掾隆幹の開基とされる浄土宗の古刹で、幕末の天狗党の乱には田丸稲之右衛門一派の宿舎となりました。

水戸徳川家御連枝の墓所は、常陸太田の瑞龍山に合葬されているとされていますが、ここの案内板には、府中藩歴代藩主の墓は、上屋敷のあった小石川の宋慶寺にあったものを、大正15年(1926)ここに移したと記されています。

墓碑は9代松平頼縄(よりつぐ)と10代頼策(よりふみ)の二柱だけなので、明治になってからは独自の墓所に埋葬されたということなのでしょうか。

本堂は平成になってから建てたようですが、目を見張る彫刻など寺社建築の見本のような建物です。懸魚の下で睨みをきかしているのは魔除け?なんとも愛嬌があります。