水戸線宍戸駅周辺は、建仁3年(1203)常陸の守護で小田氏の始祖、八田知家の四男家政が常陸国宍戸荘地頭職となり、宍戸氏を称したことに始まりました。当初小田氏に従っていた宍戸氏ですが、佐竹氏の勢力が拡大し、小田氏が衰退すると佐竹氏に属しました。やがて佐竹氏が慶長7年(1602)出羽国秋田へ転封となると従わず土着するもの、秋田へ移ったものと分かれました。

宍戸氏時代の城郭内にあったとされる寺院、新善光寺跡に、八田知家とその子宍戸家政を偲んで、江戸時代に末裔が建てたといわれる五輪石塔が建っています。

なだらかな丘陵の一角には、初代の宍戸四良左衛門安芸守常陸介家政から、宍戸十良兵衛尉義純まで約400年の墓銘碑と、風化した石塔が集められています。ちょうど見下ろすように蝋梅の林がありました。

佐竹氏と入れ替わりに、慶長7年(1602)出羽国秋田より秋田実李が5万石で移封され、近世の宍戸城が新しく北東に築かれましたが、正保2年(1645)秋田俊季のとき、陸奥国三春へ転封となり、その後は幕府直轄領となり城郭は破却されました。

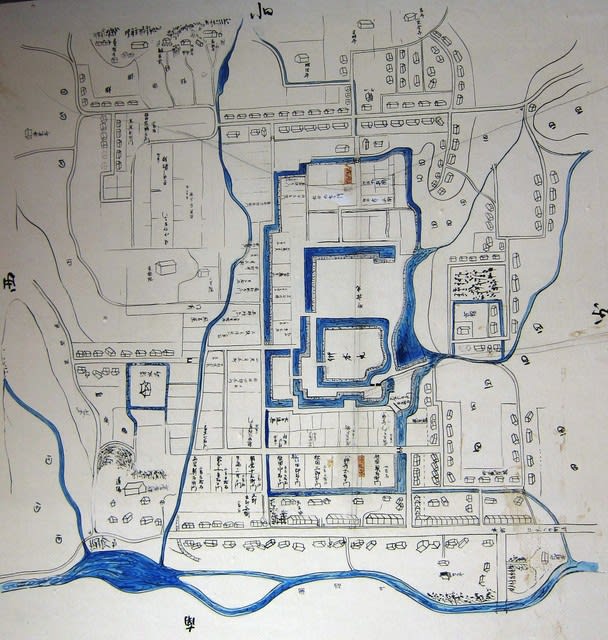

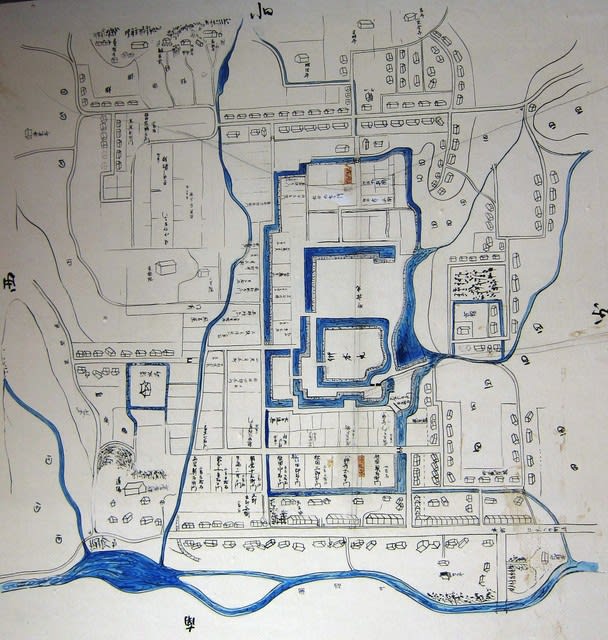

宍戸歴史民俗資料館にある宍戸城絵図には、本丸、北丸を囲む土塁と周りに配置された家臣の屋敷が詳しく書かれています。

GoogleMap上に城郭図をいたって大雑把に載せてみました。安倍貞任の後裔を称し平安時代後期から出羽、津軽地方を領する名族が、この地に新しく築城しなければならない不満があったようですが、5万石の城下町にふさわしい規模の縄張りです。

その後、この地に天和2年(1682)徳川光圀の末弟松平頼雄が1万石で立藩、城郭跡に陣屋を設け、以後松平氏が代々続きましたが、幕末の天狗党の乱に巻き込まれ、悲惨な歴史を刻みました。

旧陣屋跡には末廣稲荷神社があり、鎮座しているのが城郭跡の土塁の上にあることが分かります。周り一帯は市街地になっており、城跡はよく判別できませんが、陣屋門は約6キロ南の土師地区に移設されたものが残っています。

この陣屋跡の北西すぐのところにある養福寺には、その元治甲子の変(天狗党の乱)で水戸藩主徳川慶篤の名代として鎮圧にあたり、はからずも犠牲となった藩主松平頼徳ほか家臣62名の殉難碑があります。(※水戸の回天神社には宍戸藩殉難志士として74名が祀られています。)

36歳の藩主頼徳は元治元年(1864)10月5日早朝切腹させられ、その前9月25日には市川派の策略により藩主が囚われた責任を感じて、随従していた家臣小幡友七郎ら7名が切腹し、他の随従26名も主君の死を知らされないまま10月末に打首になり、天狗党と共に戦った藩士たちも年末に降伏し、多勢が獄死しています。

わずか1万国の小藩の約半数以上が切腹、斬首、獄死などで非業の死を遂げました。

頼徳の辞世の歌は「思いきや野田の案山子の竹の弓 引きもはなたで朽ち果てんとは」でした。

宍戸歴史民俗資料館にはこの殉難碑の拓本があります。文字部分のみ刷られた拓本ですが、その素朴さにかえって心が動かされます。

なお宍戸藩の江戸の菩提寺亮朝院にも殉死者62名の供養碑が建っているそうです。

宍戸氏時代の城郭内にあったとされる寺院、新善光寺跡に、八田知家とその子宍戸家政を偲んで、江戸時代に末裔が建てたといわれる五輪石塔が建っています。

なだらかな丘陵の一角には、初代の宍戸四良左衛門安芸守常陸介家政から、宍戸十良兵衛尉義純まで約400年の墓銘碑と、風化した石塔が集められています。ちょうど見下ろすように蝋梅の林がありました。

佐竹氏と入れ替わりに、慶長7年(1602)出羽国秋田より秋田実李が5万石で移封され、近世の宍戸城が新しく北東に築かれましたが、正保2年(1645)秋田俊季のとき、陸奥国三春へ転封となり、その後は幕府直轄領となり城郭は破却されました。

宍戸歴史民俗資料館にある宍戸城絵図には、本丸、北丸を囲む土塁と周りに配置された家臣の屋敷が詳しく書かれています。

GoogleMap上に城郭図をいたって大雑把に載せてみました。安倍貞任の後裔を称し平安時代後期から出羽、津軽地方を領する名族が、この地に新しく築城しなければならない不満があったようですが、5万石の城下町にふさわしい規模の縄張りです。

その後、この地に天和2年(1682)徳川光圀の末弟松平頼雄が1万石で立藩、城郭跡に陣屋を設け、以後松平氏が代々続きましたが、幕末の天狗党の乱に巻き込まれ、悲惨な歴史を刻みました。

旧陣屋跡には末廣稲荷神社があり、鎮座しているのが城郭跡の土塁の上にあることが分かります。周り一帯は市街地になっており、城跡はよく判別できませんが、陣屋門は約6キロ南の土師地区に移設されたものが残っています。

この陣屋跡の北西すぐのところにある養福寺には、その元治甲子の変(天狗党の乱)で水戸藩主徳川慶篤の名代として鎮圧にあたり、はからずも犠牲となった藩主松平頼徳ほか家臣62名の殉難碑があります。(※水戸の回天神社には宍戸藩殉難志士として74名が祀られています。)

36歳の藩主頼徳は元治元年(1864)10月5日早朝切腹させられ、その前9月25日には市川派の策略により藩主が囚われた責任を感じて、随従していた家臣小幡友七郎ら7名が切腹し、他の随従26名も主君の死を知らされないまま10月末に打首になり、天狗党と共に戦った藩士たちも年末に降伏し、多勢が獄死しています。

わずか1万国の小藩の約半数以上が切腹、斬首、獄死などで非業の死を遂げました。

頼徳の辞世の歌は「思いきや野田の案山子の竹の弓 引きもはなたで朽ち果てんとは」でした。

宍戸歴史民俗資料館にはこの殉難碑の拓本があります。文字部分のみ刷られた拓本ですが、その素朴さにかえって心が動かされます。

なお宍戸藩の江戸の菩提寺亮朝院にも殉死者62名の供養碑が建っているそうです。