水戸市西北部の渡里地区にある「台渡里遺跡群」は、那珂川を北に見下ろす河岸段丘の上にあり、飛鳥、奈良、平安時代の常陸国那賀郡の郡役所や寺院の跡で、国指定史跡になっています。

史跡指定地(総面積108,618㎡)をGoogleマップ上に大雑把に落とし込んでみました。(黄色い破線)

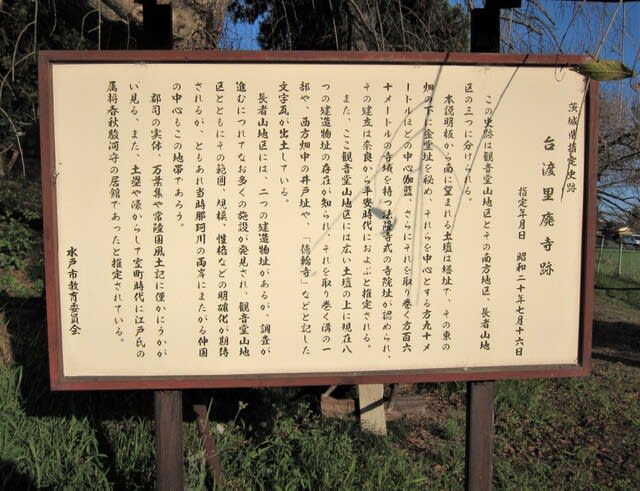

その中で台渡里廃寺跡は、古代の大寺院の跡です。発掘調査により観音堂山地区の寺院は、7世紀後半から末頃(飛鳥時代)に建てられ、9世紀後半(平安時代前期)の火災によって焼失したことが分かりました。なお、焼失後の再建とされる寺院跡が南方地区に残っています。

また台渡里官衙遺跡(長者山地区)は郡役所の一部である正倉院の跡です。発掘調査により東西約300m、南北約200mの地に瓦葺の倉庫群が整然と並んでいたことが分かりました。正倉院は全国各地で確認されていますが、総瓦葺の建物数棟が立ち並び、まわりを最大幅5m、深さ2mの二重の溝で取り囲んだ例はなく、貴重なものだそうです。

正倉とは、奈良時代の中央や地方の官庁や寺院に設置された倉庫のことで、数棟集まったものを正倉院といいますが、現存するのは東大寺の正倉1棟だけで、正倉院といえばそこを指す固有名詞になっています。

観音堂山地区の寺院跡では、推定範囲東西126m、南北156mの寺院地内から講堂跡、金堂跡、塔跡、中門跡、経蔵跡あるいは鐘楼跡に想定できる礎石建物跡が6棟確認されました。

当時の台渡里廃寺(観音堂山地区)のイメージ図です。(水戸市教育委員会資料より)

奥のいちだん高いところに寺院の建物が建っていたとされます。

南方地区の寺院跡では、推定範囲東西220~240m、南北210m以上の寺院地内に塔跡、金堂跡に想定できる礎石建物跡が2棟確認されており、観音堂山地区の寺院が火災で焼失した後に9世紀後半頃に場所を移して建て替えたとされています。

現在残っている南方地区の寺院跡の一部です。

水戸市埋蔵文化センターで開催中の「悠久の水戸市」展でも、台渡里遺跡群で発掘された瓦や土器類が展示されていました。

もっとも大きな正倉は7間×3間の総瓦葺きで、その建物跡から大量の瓦が出土しています。

川辺、大井などの郷名が押された文字瓦です。那賀郡には22の郷があり、これは常陸国や全国から見ても最大規模でした。

大伴、小倭などの人名をヘラ書きの瓦です。このような瓦は、当時の造営の様子や常陸国那賀郡の実態等を語ってくれる貴重な資料になるそうです。

観音堂山地区のいちだん高い所にある八幡神社は古代寺院の伽藍域であり、中世には水戸城主江戸氏の支城として築かれた長者山城の外郭の一部であったとされます。

この長者山地区には、一守長者伝説が残っています。

後三年の役 (1083~1087)で源義家が大軍を率いて奥州に向かう途中に立ち寄った一守長者屋敷で豪勢にもてなされ、帰路も前にもましての接待を受けたので、こんな勢力を持つ豪族は後々災いのもとと、一族を皆殺しにしたと伝わっています。

これは平安末期の話ですが、15世紀半ばには水戸城主となった江戸氏の重臣、春秋氏が長者山城を築いて北西部の守りを固め、現在その城跡が残っています。(上記航空写真の白い破線)

古代の蝦夷政策の中心地、多賀城(宮城県多賀城市)へ都から向かう東海道がここを通っていたとされますが、古道の跡や肝心の郡役所の跡はさらに調査が必要ということです。