そろそろ梅の収穫の時期です。

偕楽園の梅まつりで知られる水戸市は、観賞する梅では有名ですが、収穫する食用の梅の市場流通が少ないため、観ても食べても楽しめる新しいウメの産地を目指して取り組みを始めました。

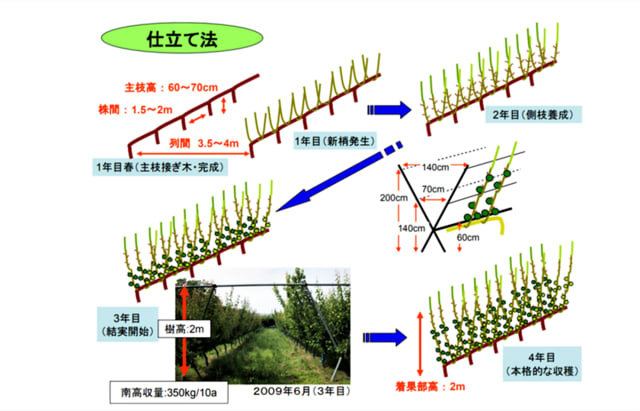

そのために神奈川県農業技術センターが開発したウメの樹体ジョイント仕立て法を導入して、栽培を奨励しています。さらに生産者、加工業、観光業、行政が連携して、栽培から販売までの一貫した流通体制が行われています。

この栽培で収穫されて基準を満たした梅は、「福」を「結ぶ」という意味を込めて「ふくゆい」というブランド名を付けられ、出荷されています。

この樹体ジョイント仕立て法(ジョイント栽培)は、苗木を約1.5メートル間隔で植え,地面から約70センチのところで主枝を折り曲げ隣の木の幹と結束バンドでつなぎ留め,何本もの木を直線状の集合木として栽培します。

左の主枝の先が右の幹に完全に接がれていて、横になった主枝の脇枝が上に向かって出ています。横になった右の主枝の先も隣の主枝に接がれ、この一列が直線状の集合木になります。

この栽培方法では、5年で成木並みの収穫があり、施肥、管理、作業の効率化が図れるとされ、軽トラが直線状の樹間に入れるので作業が楽だという話も聞きました。

栽培種は「白加賀」「南高梅」などの実梅の代表品種が使われています。

そこに受粉樹として「上州小梅」などが植えられますが、見せていただいた圃場ではなんと「花香実」を植えていました。梅の品種図鑑には、「後水尾天皇より『花も香りもよく果実も佳なりとの意にて命じ給いしもの』」と載っている名花です。

梅の花を撮っているときに、たまたまニホンミツバチが飛んできました。受粉作業のエースです。

梅の花があまり早く咲き過ぎると、ニホンミツバチなどの昆虫の活動が間に合わないため、不作になるといわれています。

なお、この樹体ジョイント仕立てによる栽培は、リンゴ、ブドウ、カキ、モモ、イチジク、モモなどいろんな果樹でも採用されているそうです。(神奈川県農業技術センターのホームページの資料です)

水戸の梅まつりの会場になる、偕楽園と弘道館公園にも梅の木が合わせて3400本くらいありますが、観賞用の庭園のため約40%が花を鑑賞する「花梅」で、これは実がほとんど生らない品種もあります。

それでも10数トン以上収穫できた年もありましたが、老木も多く年々大幅に減少しています。

2つの公園で収穫した梅は選別して一般の方に小袋で販売し、選別外の梅は市内の加工業者が引き取っていますが、今年は梅の開花後の降雪等により、昆虫の受粉活動時期があわず、昨年よりも収穫量が少ない見込みと偕楽園公園センターのホームページに載っていました。(写真は2019年の撮影です)

今年は6月9日、10日に梅を落とし、今日11日に販売する予定と載っていますが、お一人1Kg(200円)先着500名という、3年ぶりの一般販売なのに寂しい数字が発表されていました。

コロナ禍で販売が中止の去年は皮肉にも豊作でした。来年こそは水戸の梅を花以外でも盛り上げられる収穫を期待したいと思います。