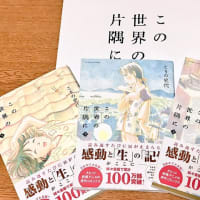

このタイトルだと分かり辛いですが、翻訳家、金原瑞人さんによる「翻訳面白話」です♪

私としては、『翻訳者は裏切り者(Translator,traitor)』というタイトルがオススメ(笑)

『翻訳家じゃなくてカレー屋になるはずだった』(ポプラ文庫)

|

ポプラ社

発売日 : 2009-02

|

海外の児童文学を読むにあたって、タイトルも作家も聞いたことがなくても、金原瑞人さんが翻訳をしている本はなんとなく安心して買うことができます。(他に神宮輝夫さんとか清水眞砂子さんとか)

まぁ、たまにハズレもありますけどね(苦笑)

なにせ翻訳している数が300冊を超えるっていうんですから!

私にとっては翻訳家としての金原瑞人さんしか知りませんが(TVにチラッと映ったのは見たことあります)、現役の法政大学教授でもあり、芥川賞作家、金原ひとみさんの遺伝子提供者でもあります☆

卒業の迫った大学四年生の時、出版社の採用にことごとく落ちてカレー屋を始めようとしていた矢先に、卒論の指導教授にススメられて大学院に行くことになり、翻訳家としての道がひらけたんだとか(笑)

そんな生い立ちも織り交ぜながら語られる、本との出会い、出版社や仕事仲間との関係、翻訳業にまつわるあれやこれやがとっても面白い!

まだ日本で知られていない海外の良書を紹介したい! そんな人たちが登場すると、児童文学好きにはたまらないです!

日本語と他の言語についてのお話も興味深いものばかり。

英語で一人称を表す言葉は" I ” しかないけれど、日本語には「ぼく、おれ、わたし、自分、わし・・・」とたくさんある。これをどう訳すかで、原書の持つニュアンスをいかに伝えるか。

例えばラスト近くまで語っているのが男性か女性かわからない物語の場合、日本人の小さな男の子なら自分のことを「わたし」とは言わない。「わたし」と呼んだ時点で女の子だとわかってしまう。

逆に日本の小説で、思春期の女の子が自分のことを「ぼく」と呼んでいたら、それだけで強烈な個性になるけれど、英語に翻訳する時は困ってしまう。

終助詞の話もあって、「かわいいね」「かわいいよ」「かわいいな」といった、語尾について変化しているのが終助詞で、これは欧米の言語や中国語にはないそうで、日本語では多彩な印象を与えるこの終助詞の使い方も悩ましいところなんだとか。

確かに、「かわいいでありんす~」とか訳したら職業が限定されそう(笑)

(注)「ありんす」は終助詞じゃないのかな? わかりません。助詞は難しいですね~

ハムレットの名作『真夏の夜の夢』は有名な誤訳と紹介されています。

原文の「midsummer」というのは「夏至」のことで(確かに物語は夏至の夜のできごと)、日本では梅雨時の6月。

でも私はそこまで気にして読んでいなかったので、この本を読むまで気がつきませんでした(私の読書がいいかげんなのかも)

翻訳家の収入の話は厳しいです。

リーディング(原書を読んで要約をまとめる作業。それをもとに出版社が出版するかどうかを決める)一冊いくらとか、何ヶ月もかけた翻訳本が初版しか売れず印税が何万円とか、具体的な数字(2005年頃)が書かれています。

文学翻訳一本で食べていくのは難しいという現状みたい。

こうした裏話や、言語の違いについてのお話も面白いのですが、金原瑞人さんの周りって、変な人が多くて笑えます(いい意味で♪)

特に大学の教授って変人ばっかり!(いい意味です)

誰もこれないような山奥に自費で海外児童書の図書館を作ろうとして、「そんな所じゃ誰も読めないじゃないですか?」とつっこまれたら「本が傷まなくていいじゃないか」というお返事(苦笑)

もうどこまで本気なの!?

他にも金原瑞人さんが触れてこられた本が数多く登場するので、それを見ているだけでも楽しいです!

児童文学はもちろん、ファンタジーに絵本、SFやハーレクイン、アメリカ、イギリス、フランスに、もちろん日本の作品と、片っ端から読んでみたくなりました。

江國香織さんとの対談も面白いし、解説(のようなもの♪)は上橋菜穂子さんが書かれています。

文化も習慣も違う言葉を翻訳するのって、すごく難しくてすごく面白そう。

ロシア語通訳として活躍された米原万里さんの本も面白く読みましたが、文字だけの翻訳には文字という制約の中での苦労や技術が必要だということがよくわかりました。

『翻訳者は裏切り者(Translator,traitor)』という言葉は、元はローマだかイタリアのことわざらしいですが、あまりにも違う意味のことを翻訳されたからこんなことわざができたのかな?(笑)

でもそのおかげで英語もフランス語も中国語も読めない私が、他の国の本を読めるのだから、翻訳家の方々には感謝感謝です。

あー、面白かった☆

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます