▽「安東二丁目5番」 と 「西千代田町4番」の間を流れる十二双川

▽ よく見ると湧水が・・・・(安東二丁目3番付近)

駿府城の北側を流れている小川は、

みな海と反対方向の北に向かって流れていて、ちと不思議な感じがします。

(暗渠(あんきょ)になっている箇所が多く、

実際に見られる川は非常に少なくなってしまっていますが・・・)

これは、北に向かって土地が低くなっているからで、

最も低いところに麻機沼が形成されたのでしょう。

そんな川のひとつが十二双川で、

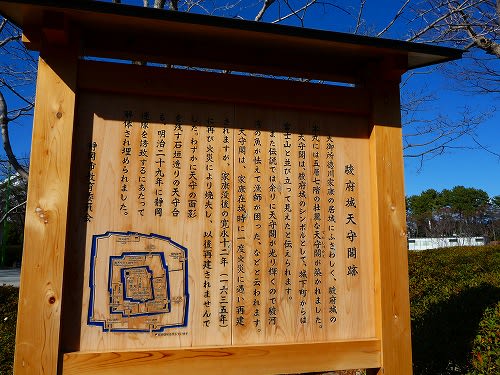

船を横に十二そう並べて、両岸から綱で船を引っ張り

駿府城築城に必要な石垣用の石や物資を運んだのが

の名称の由来だということです。

(安東一丁目6番には熊野神社があり、

熊野権現十二社(じゅうにそう)からの命名も考えられると思うのですが)

十二双川は現在はとても小さな川ですが、

大正から昭和始め(1913~1934年)にかけて行われた

※安倍郡安東村における大規模な耕地整理が行われる前までは、

かなりの川幅だったとのことです。

駿府城に近い市街地ではかなり暗渠にされてしまっていますが、

それでも安東二丁目3番から西千代田町34番あたりまでは

流れをたどることができます。

西千代田町34番の先、

県営十二双団地脇(「上足洗二丁目5番」 と 「北安東一丁目1番」の間)から

唐瀬街道まで(「上足洗三丁目13番」 と 「北安東五丁目10番」の間)の区間は、

道路の幅員を広げるために暗渠にされてしまって見ることはできません。

唐瀬街道を超えると(城北1番地の7あたり)暗渠から解放(?)され、

竜南小学校裏を通り、安東川と合流して巴川につながっています。

それにしても、十二双団地脇から先の600mほどの区間が

暗渠にされてしまっているのは 非常に残念なことです。

静岡市は道路整備の遅れを、とりあえず川があるところにフタをして

幅員を確保しようといった 小手先の手段で

川を犠牲にしてしまうことが非常に多いようです。

一方、静岡市の城北地区都市計画マスタープランには

「安東川・十二双川・巴川などの親水機能に配慮した水辺空間を形成し、

まちづくりに活用を図ります。」と

暗渠にしておきながらもっともらしいことを堂々と書いてしまったりするのは、

本当に厚顔無恥と言った感じで恥ずかしいことかぎりなしです。

それはともかく

住宅が密集した地域の小さな川は ドブ川状態になってしまうのが通例ですが

この十二双川は不思議なくらいきれいです。

これは安倍川の伏流水が豊富で

川のあちこちで湧水が噴出しているおかげだと思われます。

この貴重な川の親水機能を生かさずフタをしてしまうなんて、

本当にもったいないことです。

西千代田地区だけでもぜひとも残してほしいと、河原崎さんでなくとも願うものです。

(個人で看板を出してしまうなんてすごいです。)

▽ 谷崎潤一郎風(?)の長い文節による説明文(以前はもっと小さな看板だった)

▽ 暗渠にされてしまった地区、皮肉にも横の県営団地の名は「十二双団地」

▽ 住宅密集地を流れる十二双川

※

・1889年 北安東村と大岩村を併せ、市町村制度による安東村発足

(現在の安東地区はすべて旧北安東村であったが、

安東村成立時に南安東村(現在の瓦場町、東町、南町など)は消滅していたため

単に安東村とされたものと思われる。)

・1929年 安東村が静岡市に合併

・大岩二丁目1番に耕地整理の記念碑があり(バス停名:記念碑前)、

タクシー運転手にも「記念碑前」で通じるとか・・・