この時計台は、街なかの幹線道路に面したところにあります。

場所は、御幸通り沿い、市庁舎向かえ側のしずおか信用のビルの横のちょっとした空き地です。

こんなところにエアーポケットのように土地があいているのはちと不思議な感じもするのですが

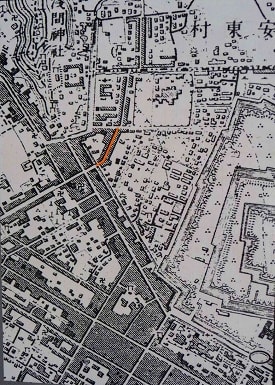

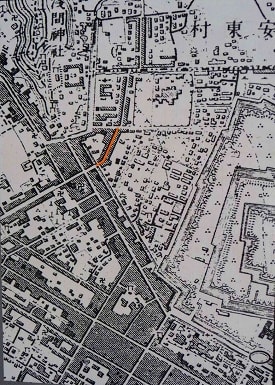

この土地は、御幸通り開通以前は、

下の地図のように現在の市庁舎が建っている土地と一帯となっていた関係で

現在でも市有地となっているようです。

この時計台は下部に橘ライオンズクラブの表示がありますから

橘ライオンズクラブから市へ寄付、あるいは許可を得て橘ライオンズクラブが

設置しているかのどちらかでしょう。

ところで、この時計台は正午など主要な時刻には音楽が流れるのです。

でもせっかくのこのような装置も

普段は往来の激しい音にかき消されてしまって

よほど近くに寄らないと聞こえません。

したがって気づく人はほとんどいません。

全くの宝のもちぐされでしょう。

ここに建てておくより

むしろ市庁舎裏側の呉服町通りに面した葵スクエアあたり

移した方がいいと思うのですが・・・

↓ 御幸通り開通以前の地図

緑色の線が現在の御幸通りの位置(橙色の○が時計の位置)

余談ながらこの地図は手書きゆえに「鷹匠町」を「鷹匹町」と書いてあったりする。

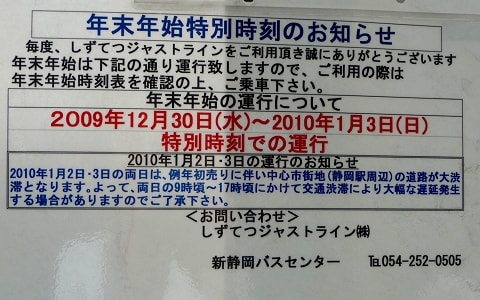

◇公共交通機関は、きょうから年末年始のダイヤとなるところが多いようです。

JR東海の在来線は、休日ダイヤでの運行のようです。

◇しずてつジャストラインのバスは、

休日ダイヤを基本にそこからさらに減便した特別ダイヤとなるようです。

路線にもよるのでしょうが、普段の平日と比較すると半分以下の本数となってしまうようです。

◇ところで、この時刻表は一見すると運転休止のような印象を受けます。

よく見ると、赤い見出しの欄に年末年始の表示があるのでそこを見ればいいと

いうことなのでしょうが、いささか不親切です。

多分、下記の例と同じような事情でこのような表記方になってしまっているのでしょう。

◇こちらは年末年始用時刻表ではなく、

歩行者天国実施の関係で平日と休日の経路が変わり、このバス停には休日は停車しない場合の記載例です。

休日欄は、やはり単に「運行しません」という表示です。

多分、コンピュータのプログラムで、空欄となる時刻表欄には

自動的に「運行しません」と記載されるようになっているのでしょう。

本来なら、『休日はこのバス停には停車しないので、近くの「○○バス停」を

御利用ください』と表記すべきでしょう。

まあ、利用者の視点での表示方を考えない、いかにも“しずてつ”らしい表示方なのでしょうが・・・

イルミネーションが美しい

ノエルの夕刻(ノエルは24日の日没とともに始まる)です。

↓ 車道へ迂回する歩行者

ここ(道路中央に設けられた緑地帯)を

呉服町方面へ向かってしばらく行くと

某TV局のイベントが開かれていて

横断歩道の行く手は通れない状況になっています。

(しかも何の表示もない)

以前にも書いたことがありますが

このようなイベントが行われると

しばしばこのようなことになります。

ここでイベントを開くことに

異議はありませんが

当然それなりの対策を講じる必要があるでしょう。

横断歩道の先へは進めませんから

歩行者はどうするかと言うと

当然車道を迂回することになります。

ここへは当然

交通整理をする警備員を配置し

道路両脇の歩道への臨時の横断歩道を設けるなど

(もちろん警察の許可が必要でしょうが)の

対策をする必要があるでしょう。

このようなイベントを開くにあたって

市では当然許可を与えているでしょうから

その程度の条件をつけることが当然でしょう。

市役所さん

事故があってからでは遅いですよ!

余計なお世話か(笑)

今夕、青葉通りの呉服町口で行われた

「ストップ温暖化フェスタ2009ライトダウン&キャンドルナイト」

地球温暖化防止に向け

ろうそくを使って

イルミネーションの一部を2時間ライトダウンしようというものです。

効果のほどはよく分りませんが

まあ、そのこと自体はいいことだとは思います。

(単なるパフォーマンスに終わっている感もあるが・・・)

でも、主催者側と思われる人をはじめ

見物者がみなベンチに土足であがって

カメラを向けていたのは大いに気になり

腹立たしく思ってしまいました。

まあ、そんなことにいちいち腹を立てるのは

当方がそれだけ齢(よわい)を重ねてしまったという

ことなのでしょうが・・・・(笑)

このところ寒い日が続いていますが

今朝もかなり寒かったです。

でも日中は11度ぐらいまであがり

今日あたりから

冬将軍も一休みといったところのようです。

日の入りはすでに徐々に遅くなっていますが

日の出の方はまだまだ遅くなるので

朝のつらさはこれからが本番かもしれません。

※静岡市の

きょうの日の出は6:51、日の入りは16:39

日の入りが最も早いのは、11月29日~12月12日の16:35

日の出が最も遅いのは、1月3日~1月12日の6:55

↓ 7時ごろでも1度しかない。

↓ 凍てつく寒さのなか、交通安全の幟(のぼり)を持ってがんばっています。(駿府城址追手門附近)

↓ 遠くの山(南アルプスか?)には雪が見える

今朝もかなり寒かったです。

でも日中は11度ぐらいまであがり

今日あたりから

冬将軍も一休みといったところのようです。

日の入りはすでに徐々に遅くなっていますが

日の出の方はまだまだ遅くなるので

朝のつらさはこれからが本番かもしれません。

※静岡市の

きょうの日の出は6:51、日の入りは16:39

日の入りが最も早いのは、11月29日~12月12日の16:35

日の出が最も遅いのは、1月3日~1月12日の6:55

↓ 7時ごろでも1度しかない。

↓ 凍てつく寒さのなか、交通安全の幟(のぼり)を持ってがんばっています。(駿府城址追手門附近)

↓ 遠くの山(南アルプスか?)には雪が見える

「御器屋町 その1」の続きです。

↓ ピンクの線の部分の道路がなくなってしまっている。

↓かろうじて残った現在の御器屋町通り(地図の赤線の部分)

駿府城下の96カ町の町名は原則として通り沿いに町名が付けられており

この御器屋町もその例外ではありませんでした。

現在、区画整理で御器屋町通りの半分はなくなってしまっていて

御器屋町がどのあたりだったかが分りづらくなってしまっています。

駿府96カ町のうち、町名を失い

なおかつその通りまで失ってしまったのは、ほかには例がないかもしれません。

(新谷町(しんがいちょう)も道路が付け代えられてはいますが)

御器屋町の名称がなくなってしまった理由は、以下の理由が考えられます。

1 通り沿いに付けられていた町名であるため

町界は、当然道路ではなく背割式(家の裏側が町界)であったため

住居表示が実施される際、障害になったこと。

(住居表示制度では、町界を道路等の恒久的施設であることが求められている。)

2 駿府96カ町の町のほとんどが

1町が道路沿いの1丁程度の大きさであったが

御器屋町もその例外でなく

行政側が管理しやすいと考える町の大きさからすると小さすぎること。

(住居表示制度の実施基準では、当初、一つの町の面積や世帯数まで

例示されていたため、全国的に小さな町がなくなってしまった。

東京23区では住居表示が全域完了している区も多く

江戸期からの多くの町名が失われてしまったのですが、

新宿区の牛込地区では、いまだに昔ながらの町名が残されているのは

都区内では希有な地域でしょう)

3 地元で強力に反対する声があれば避けられたかもしれないが

たとえ反対する人がいても、小さな町であったがゆえに

大きな声に集約することが困難だったことが考えられる。

それはともかく

本通から安西通りにかけては

いまも小さな町が現存するのですが

ぜひとも御器屋町のような例にならないように願いたいものです。

↓ 御器屋町を名乗り、意地をみせる店

↓ ピンクの線の部分の道路がなくなってしまっている。

↓かろうじて残った現在の御器屋町通り(地図の赤線の部分)

駿府城下の96カ町の町名は原則として通り沿いに町名が付けられており

この御器屋町もその例外ではありませんでした。

現在、区画整理で御器屋町通りの半分はなくなってしまっていて

御器屋町がどのあたりだったかが分りづらくなってしまっています。

駿府96カ町のうち、町名を失い

なおかつその通りまで失ってしまったのは、ほかには例がないかもしれません。

(新谷町(しんがいちょう)も道路が付け代えられてはいますが)

御器屋町の名称がなくなってしまった理由は、以下の理由が考えられます。

1 通り沿いに付けられていた町名であるため

町界は、当然道路ではなく背割式(家の裏側が町界)であったため

住居表示が実施される際、障害になったこと。

(住居表示制度では、町界を道路等の恒久的施設であることが求められている。)

2 駿府96カ町の町のほとんどが

1町が道路沿いの1丁程度の大きさであったが

御器屋町もその例外でなく

行政側が管理しやすいと考える町の大きさからすると小さすぎること。

(住居表示制度の実施基準では、当初、一つの町の面積や世帯数まで

例示されていたため、全国的に小さな町がなくなってしまった。

東京23区では住居表示が全域完了している区も多く

江戸期からの多くの町名が失われてしまったのですが、

新宿区の牛込地区では、いまだに昔ながらの町名が残されているのは

都区内では希有な地域でしょう)

3 地元で強力に反対する声があれば避けられたかもしれないが

たとえ反対する人がいても、小さな町であったがゆえに

大きな声に集約することが困難だったことが考えられる。

それはともかく

本通から安西通りにかけては

いまも小さな町が現存するのですが

ぜひとも御器屋町のような例にならないように願いたいものです。

↓ 御器屋町を名乗り、意地をみせる店

浅間神社近くにあった

「御器屋町」という町名は

雅な、なかなかいい町名だと思います。

なんでも、城中に納める椀や杯などをつくる

職人がいた町だと言われています。

静岡以外では京都市の大宮通七条(西本願寺の西側)に

この町名があるようです。

残念ながら静岡の御器屋町は

1969(S44)年4月1日の住居表示の実施で

西草深町に併合され消滅してしまいました。

↓ 安西通りの延長上とも言える御器屋町の通り

左:1889年ごろ、右:1926年ごろ(オレンジ色の通り沿いが御器屋町)

「その2」へ続きます。

「御器屋町」という町名は

雅な、なかなかいい町名だと思います。

なんでも、城中に納める椀や杯などをつくる

職人がいた町だと言われています。

静岡以外では京都市の大宮通七条(西本願寺の西側)に

この町名があるようです。

残念ながら静岡の御器屋町は

1969(S44)年4月1日の住居表示の実施で

西草深町に併合され消滅してしまいました。

↓ 安西通りの延長上とも言える御器屋町の通り

左:1889年ごろ、右:1926年ごろ(オレンジ色の通り沿いが御器屋町)

「その2」へ続きます。

↓ 葵区役所前の温度計が11度

この数日、暖かな静岡でしたが

きょうは最高気温が11.2度と、ちょいと寒かったです。

↓ ミカンを収穫する静岡市長の様子を報道する公共放送のローカルニュース

(マスコミ向けにもう少し楽しそうな顔をしてもいいと思うのですが

そういうことが不得意なのが実直なこの人の持ち味なのでしょう。(笑))

そんな寒い一日でしたが

午前中に駿府城本丸跡(駿府公園)にある家康公手植えのミカンの収穫が

市長をはじめ、普段このミカンの手入れを行っているJAの職員の手で行われたということです。

↓ 一人数個ずつ配布されたミカン

普通の青島ミカンに比べると直径4~5センチでかなり小粒で、種があります。

収穫されたミカンは、見学の小学生にふるまわれたということですが

そのほか、一般の人を対象に

午後2時から静岡駅構内の観光案内所で配布されるということなので行ってみました。

かなりの人が並んで待っていましたので

実際にもらえるものかどうかと思いながら列に加わったのですが

存外、数があったようで無事いただくことができました。

↓ ミカンとともに配布された説明のチラシ

この数日、暖かな静岡でしたが

きょうは最高気温が11.2度と、ちょいと寒かったです。

↓ ミカンを収穫する静岡市長の様子を報道する公共放送のローカルニュース

(マスコミ向けにもう少し楽しそうな顔をしてもいいと思うのですが

そういうことが不得意なのが実直なこの人の持ち味なのでしょう。(笑))

そんな寒い一日でしたが

午前中に駿府城本丸跡(駿府公園)にある家康公手植えのミカンの収穫が

市長をはじめ、普段このミカンの手入れを行っているJAの職員の手で行われたということです。

↓ 一人数個ずつ配布されたミカン

普通の青島ミカンに比べると直径4~5センチでかなり小粒で、種があります。

収穫されたミカンは、見学の小学生にふるまわれたということですが

そのほか、一般の人を対象に

午後2時から静岡駅構内の観光案内所で配布されるということなので行ってみました。

かなりの人が並んで待っていましたので

実際にもらえるものかどうかと思いながら列に加わったのですが

存外、数があったようで無事いただくことができました。

↓ ミカンとともに配布された説明のチラシ

↓ 行列が七間町通りの辻から曲がって昭和通りへと延びている。

今朝の七間町にある映画館のひとつ「ピカデリー1」の前には、朝6時ごろから行列ができていました。

前売り券組みと当日券組みの二たてに分かれて、映画館の前から右手、左手に並んでいるらしいのですが

8時近くにはその右回りと左回りの二つの行列が、街区をぐるりとそれぞ一周して重なっています。

ここの街区は一周約300mですから、かなりの長さです。

なんでも現在超人気のコミックの映画らしいのですが

残念ながらその方面に格別な関心がないので内容はよく知りません。(笑)

まあ、普段からこの七間町映画街にこんな行列ができるくらいなら

2年後に完成予定の新しい新静岡ターミナル(現在建て替え工事中)内へ

移転するというはなしも出なかったのでしょうが・・・・・

今朝の七間町にある映画館のひとつ「ピカデリー1」の前には、朝6時ごろから行列ができていました。

前売り券組みと当日券組みの二たてに分かれて、映画館の前から右手、左手に並んでいるらしいのですが

8時近くにはその右回りと左回りの二つの行列が、街区をぐるりとそれぞ一周して重なっています。

ここの街区は一周約300mですから、かなりの長さです。

なんでも現在超人気のコミックの映画らしいのですが

残念ながらその方面に格別な関心がないので内容はよく知りません。(笑)

まあ、普段からこの七間町映画街にこんな行列ができるくらいなら

2年後に完成予定の新しい新静岡ターミナル(現在建て替え工事中)内へ

移転するというはなしも出なかったのでしょうが・・・・・

↓ コレルリなどのクリスマス協奏曲も収録されているコレギウム・アウレウムによる演奏のLP

(70年代初めの録音だと思われる。)

アドベント(待降節)の時期は

たとえクリスチャンでなくてもクリスマスが待ち遠しく感じるものです。

この時期にふさわしい音楽と言うと

バッハのクリスマスオラトリオが真っ先に思い浮かびますが

CDでも2枚組の大曲ですので

時間のないときに気楽に聞くと言うわけにはいかないかもしれません。

しかし、このマンフレディーニのクリスマス協奏曲なら

10分ほどの曲ですから、ちょっとした時間に気楽に聞くことができます。

マンフレディーニ(1680年ころ―1748)は

バッハとほぼ同世代のイタリアの作曲家で

それほど有名ではないかもしれません。

でも、このクリスマス協奏曲はなかなかの傑作で

協奏曲ですから当然とも言えますが

肩肘張って聞く必要のない、なかなか楽しい曲です。

(コレルリの同名の曲に比べるとめりはりに欠ける

きらいはありますが)

特に第1楽章は牧歌的なパストラールであるため

一度聞いたら忘れがたく

たちまち幸福感で心が満たされます。

その幸福感を温存しつつラルゴの第2楽章を経て

やや快活で愉悦な第3楽章でしめくくられます。

毎年、この時期になると

引っ張り出して聞きたくなるLPです。

【追記】

コレギウム・アウレウムは

古楽器を使っているのにその演奏スタイルは現代的だと

批判されることも多いようですが

この曲に関しては、そのことは

マイナスにはなっていないように思われます。

(70年代初めの録音だと思われる。)

アドベント(待降節)の時期は

たとえクリスチャンでなくてもクリスマスが待ち遠しく感じるものです。

この時期にふさわしい音楽と言うと

バッハのクリスマスオラトリオが真っ先に思い浮かびますが

CDでも2枚組の大曲ですので

時間のないときに気楽に聞くと言うわけにはいかないかもしれません。

しかし、このマンフレディーニのクリスマス協奏曲なら

10分ほどの曲ですから、ちょっとした時間に気楽に聞くことができます。

マンフレディーニ(1680年ころ―1748)は

バッハとほぼ同世代のイタリアの作曲家で

それほど有名ではないかもしれません。

でも、このクリスマス協奏曲はなかなかの傑作で

協奏曲ですから当然とも言えますが

肩肘張って聞く必要のない、なかなか楽しい曲です。

(コレルリの同名の曲に比べるとめりはりに欠ける

きらいはありますが)

特に第1楽章は牧歌的なパストラールであるため

一度聞いたら忘れがたく

たちまち幸福感で心が満たされます。

その幸福感を温存しつつラルゴの第2楽章を経て

やや快活で愉悦な第3楽章でしめくくられます。

毎年、この時期になると

引っ張り出して聞きたくなるLPです。

【追記】

コレギウム・アウレウムは

古楽器を使っているのにその演奏スタイルは現代的だと

批判されることも多いようですが

この曲に関しては、そのことは

マイナスにはなっていないように思われます。