シルバーウィークだそうで、私はてっきり「お年寄りに優しくする週」のことかいなぁ・・・と思っていた。

春のゴールデンウィークとの対で秋の大型連休のことを指しているということを知った。

「敬老の日」 に思い出す話がある。仏典童話には「心のはかり」という題で載っていた。(以下概略)

【昔、インドのある国で若い戦の上手な王がいてその王は老人が嫌いで70歳を過ぎた者は遠い山へ捨てよという法律を作った。大臣達が「老人はこの国を長い間支えてきた人々です。これまでは老人を大切にしてきたのです。無理に法律を守らせれば人々の心は王様から離れます」と言ったが王は聞かなかった。

まもなく戦争が始まり、手ごわい相手でこのままでは負けてしまいそうになり、やむなく10日間の休戦を申し出る。相手は人質に王の妃をとり休戦に応じる。

10日が過ぎ、敵からの使者は「わが王が人質となった妃が気に入り正式にお妃に迎えたい。美しい妃を卑怯な方法で得たくはないので、失礼だが武力では勝っているわが軍。そこで智慧比べをして勝敗を決めようではないか」と言ってくる。

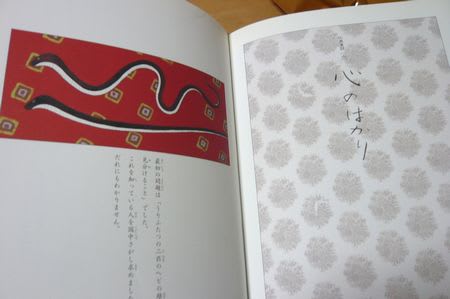

悔しい思いをしながら王はこの知恵比べに挑むことになる。最初の問題は「うりふたつの二匹のヘビの雄雌の見分ける」ことだったがこれを知っている人は国中探しても見つからなかった。ヘビ使いの老人は山に捨てられていてだれもわからない。

「やわらかい敷物の上に二匹のヘビを置いて、激しく身をくねらせる方が雄、じっと動かないのが雌です」と一人の大臣が言った。

確かめるとそのとおりだった。

次の問題が届いた。「四角い木材のどちらが根元か見分ける方法」

次は「ひと口の水は大海のすべての水より偉大である。これを説明せよ」王は大臣に答えを求めた。大臣は

「砂漠を旅する人、熱にあえぐ人、息をひきとろうとしている人にとって、ひと口の水に勝るものはありません。とりわけ、清らかな心でお釈迦さまに捧げられたひとすくいの水の尊さは大海の水の量に少しも劣りません」と答えた。

次々 出された問題の答えは正確に当たっていたのでまもなくして妃を連れた使者がやってきた。

「心のはかりを持っている人がいる国は素晴らしい。もう戦いはやめて親しく交流しようではないか」と。

三つの難題を解いた大臣は次の日 粗末な罪人の服を着て王の前に現れ「王様 私は法律を破りました。老いた両親を捨てることが出来ず地下室にかくまいました。難題を解いたのは両親です。いかようにもお裁きを・・・」

王を先頭に急ぎ足の行列が遠い山を目差して出発したのはその日のうちでした。」】